文|显微故事 钟子期

编辑|常新

提到青旅,你会想到什么?

是否会想到大理洱海湖畔的民居里,年轻人们畅谈诗和远方?是否会想到在寸土寸金地的城市里,有个安稳的落脚之地?亦或是联想到一种文化,来自各地的年轻人们在公共空间里,肆意享受青春?

带上“青年”而字之后的旅社,更像是一种生活状态,被镀上了滤镜,吸引着许多人去体验不一般的生活。

但长住在青旅 ,生活变成生存问题时,感受会发生变化吗?

本期显微故事,将聚焦一群长租在青旅中的年轻人,他们中:

有人失业后为了节约房租而搬进青旅,直言青旅里的生活像是围城,却因待业和高昂得的房租无法离开;

有人为了考研,搬进了有自习室的青旅,却因为集体生活的不变,而想离开;

有人为了创业、当数字游民而居住在这里,但因为界限的不明确、立场的尴尬,而陷入焦虑;

还有人为了陪伴搬进青旅中,却不料人潮来来往往,自己依旧孤独。

在他们的故事里,我们可以看见漂泊在城市中异乡人的另一种生活,充满无奈,充满妥协,也充满了不甘。

青旅对他们来说,是一段时光,也是一种基于当下所做的选择。

以下是她们的真实故事:

古婕在广州的“家”大约1.1㎡,日租65块钱,月租1500元。

说是“家”并不准确,因为这个“家”只不过是青旅里的一张小小单人床。

这张单人床被错落码放在青年旅社一个13人间里,床的三面被铁皮围着,另一面挂上了不透光的床帘,容积不及集装箱的一半。

图 | 古婕在青旅租的床位就是她的“家”

三个月前,27岁的古婕失业了,和工作一起失去的,还有她在广州的住所。

租期到期,没有收入来源的古婕无力续约,于是在网上找攻略来了青年旅社长租床位。

古婕选择的青年旅社位于广州荔湾区荔湾湖公园内,旅社长期提供的999元和1500元的包月床位。

她算了一笔账,和这个青旅同样地段最便宜的城中村房租不菲,还要额外交水电费,但青年旅社每天提供床单、被套、公共厨房、厨具等配套,还有阿姨打扫卫生。

“除了牺牲隐私和舒适,青年旅社隐藏福利不少”,古婕说,“便宜,是大部分年轻人选择住在这里的主要原因”。

图 | 古婕所租住的青年旅社

在青旅,最不缺的就是故事,尤其是年轻人的故事。

和古婕一样,00后的广东清远人笑雨也看上了这里的“免费保洁”,“水电全免”,还有“免费自习室”。

笑雨去年大学毕业回老家准备考研,经历了一次落榜后,今年她特地来到广州目标院校附近准备二战。

因疫情管控升级,广州许多大学封闭管理,作为社会考生的笑雨无法使用学校里的图书馆。因此笑雨搬进了这家青旅,“这里对住宿的客人24小时提供免费桌椅,方便复习。”

图 | 笑雨复习功课时用的桌椅

25岁的安力选择青旅,则是因为创业。

安力有做“数字游民”的梦想,大学时他穷游过不少地方,萌生了自己也做一个民宿的想法。

但因没经验和稳定收入,安力暂时只能旅居广州。不想租房的他带着简单的行李入住了青旅,“这里不需要押金、有了下一个目标后随时可以离去”。

还有人是冲着陪伴来的,比如32岁的吴静。

吴静是北方人,22岁大学毕业后来到千里之外的广州工作,十年间在这里结婚安家。

和前夫离婚后,无处可去的吴静提着行李住进了青旅寻求短暂的庇护,没想到在这里交到了知心朋友,于是住下。

“住青旅的人都各有故事”,青旅的常客果果说,他的视线落在旅社公共区的墙壁上。

图 | 青旅墙面上贴着照片

巨大的墙面上贴满了照片,每一张照片的脸庞都不尽相同,照片右下角的留影时间也横跨数年。

唯一相同的是,那些青春洋溢的脸上都挂着笑脸,这些欢笑,构成了大众对青春和青旅的最初印象。

在青旅,你可以很容易的区分出长租客和短租客的差异。

长租客轻车熟路,趿着拖鞋在不同的区域穿梭,不及不徐;而短租的租客,总是探着头打量着青旅,急于在最短的时间里弄清楚青旅中集体生活的规则。

但他们往往还没熟悉这里的生活,就要拖着行李离开,把床位留给下一波新来的客人。

新鲜的血液涌入,也意味着新一轮磨合的开始。

在青旅居住的几个月时间里,笑雨和来自全国各地的女生磨合过。

有年轻的学生,因错过回宿舍时间,凌晨1点才入住床位,吵醒了即将入眠的笑雨;也有清早6点就要去面试的女生,扰了她的清梦。

“夜话、音乐、理想、聚会,都是外人构想的青年旅店,这里真实的生活不是这样,在这里,大部分时间你都要学会妥协”,笑雨说道。

青旅中“资源”短缺的问题更为棘手,“这里除了人不缺,什么都缺”,就连洗衣服,也是一场需要精密计算的战争。

图 | 青旅的公共浴室

广州属海洋性亚热带季风气候,城市的夏季平均持续8个月,高温多雨,衣物换洗频繁。

古婕所居住的青旅每层有8个房间,平均每个房间13个床位,对应的是每层的公共区域只有6台洗衣机,且男女混用。

一天24小时,这些洗衣机几乎总是在轰隆隆地运转着,按使用次数和时间收费,精确到分钟。

为了节约费用,古婕3天洗一次衣服。

每次洗衣服,她都需要提前2天开始筹备:她只有5套夏天的衣服,要确保轮候不到洗衣机时还有足够的干净衣服穿;还要见缝插针,时不时去看洗衣机是否有空位。

就算排上洗衣机的队,也并不意味着战争结束。

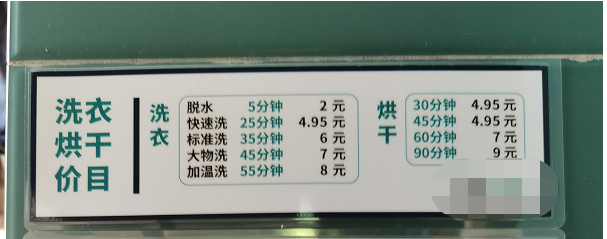

在洗衣机的旁边,贴着收费、烘干衣服的价格,费用精确到分钟。古婕几乎不用烘干功能,“烘干最少得30分钟要5块钱,洗衣服25分钟也才5块钱”。

图 | 洗衣机的收费标准

和古婕一样选择节约费用的的人不在少数。

房间里面没有晾衣空间,因此3平米的阳台窗户上晾满了衣服、内衣和袜子,密密麻麻的,隐私不值得一提。

住客们的隐私,甚至会成为“旅游必看景点”之一。

就在古婕等待洗衣服的间隙,就已经有几波游人推开门来参观青旅——青旅规定,白天对外开放,非住宿客人可以来参观。

古婕在搬进青旅之后,为自己购置了生活用品,房间狭小无处安放这些用具,于是她将部分用品放在了公共区域。

这些用品后来被许多陌生人使用过,哪怕贴上了“私人物品”也无济于事。

图 | 青年旅社的公共阳台

“我们到底是主人还是租客?”,这也是安力想知道的。

作为租客,安力比管家还清楚旅店里的生活,也会在厨房里开火做饭,享受生活的气息,还会如主人一般,招呼新入驻的年轻人。

但说是主人,安力发现每次试图去维护自己权利时,立场总是很尴尬。

4月后广州防疫常态化,在居住的青旅附近有个免费监测点,每隔几天就会通知大家去做筛查。

安力没有漏过一次筛查,但青旅中居住的人身份复杂,也不需要提供核酸证明,总是让安力心中不安,“万一有确诊病例入住呢?万一要被隔离呢?”

但安力又不能强迫他人去做核酸。短短的几天里,安力对面的床位已更迭过很多住客,有些床铺余温还没消散就迎来了新的旅客。

安力叹口气,“说到底,我能支配的只有那1.1㎡。”

图 | 青旅的普通床位

另一方面,人员流动频繁、来自五湖四海的年轻人短暂相聚才开了解彼此之后,又开始分离,也让为了寻求“陪伴”的吴静感受到更加孤独。

她坦言,“就像每天都在经历分手一样”,随即而来的是内心不安的加重。

同一个屋檐下,暗流在生存之上,生活之下涌动。

青旅里的生活,和青旅外表截然截然相反。

就像这座青旅,坐落于白墙黛瓦的仿古建筑间,外表看着岁月静好,但居住里面的年轻人内心也是焦虑万分。

图 | 青旅的后窗正对古村,有人说“这里外表看着光鲜,背后一地鸡毛”

这些焦虑大多和未来有关,毕竟青旅包月、久住并不是人生的终点,大家还是要面对何从的问题。

古婕形容自己的状态是,“生活在围城里,迫不及待地想逃离青年旅社”。

4月份青旅出台了新的规定,取消1500元的月租床位,改用日租。在这之后,古婕更渴望逃离,“住在这里,就像是20年前进城务工的厂妹,租不起房间,只能日租床位。”

但要逃离日租床位并不容易、“起码得找到稳定的工作才能租房”。

可三个月来,古婕投递了数百份简历,均因学历、工作经验甚至年龄不符,大多石沉大海。只有一个面试古婕走到了最后,在一家做行政,一个月6000块。

拿到口头录用通知那天,古婕特地坐车去公司附近看了一间二房东开价1800元的房子。

房子在城中村,楼距窄、一到下午就见不到阳光了,始终散发着一股霉味,“可是有独立空间,隐私好。”

但就在古婕入职前夕,公司发来消息,“不好意思,公司倒闭了”。

古婕只能去做兼职,整个4月收入不足4000块钱,交纳了社保以后更是所剩无几,“吃了上顿没下顿,谁敢想租房?”

笑雨也想逃离。

她租住的床位是999元的,铁架床四周拉上了床帘,床位宽只有1米,晚上翻身就会到床沿边。

连笑雨曾经看中的阅览室,也因公共空间有人走动,充斥着来来往往的声音,让她备受噪音折磨。

但她还是没选择走。“学校自习室不开放,条件好一点的商业自习室一天就要几十块”。

随着广州摘星,城市之间的交通逐渐恢复,安力计划回到大理去转转。

他听说那边许多民宿同行因疫情影响,不仅开放包月住宿,还提供餐饮,价格只要广州的三分之一,“说不定可以抄底做青旅 ”。

而吴静又在折腾换床位了,在青旅开始日租收费后,吴静发现调换床位变成了一件容易的事情。

她开始和来青旅里居住的年轻人交流,如果遇上特别合拍的,就换床位和对方一间房,聊到对方居住时间满退房为止。

这次换房,则是因为吴静遇到了同自己经历相似的老乡。

对方有个和吴静差不多年龄的女儿,早年离婚后,凭一己之力将女儿供出国读书后,开始享受生活旅行,但因酒店收费高、民宿不安全,于是老乡选择了住进了青年旅店里。

“这里都是和我孩子差不多年龄的年轻人,我看着他们觉得热闹”,老乡说。

吴静看着老乡两鬓有些发灰的头发,想到了自己的母亲,她下定了决心,“再住一段时间,我就回东北去。”

评论