最近要做点视频的事情,便搞了些用户调研。从70后、80后、90后到00后,我都问了一个简单的问题:你们喜欢看什么样的视频呐?

除去动漫、搞笑、萌宠等常规兴趣爱好,一个极其诡异的答案出现在我的视野:挤痘痘

“为毛?”

“爽啊!”

关于挤痘

从一颗痘痘的出生到成熟再到自然掉落大约需要两周的时间。

这个过程中,你不仅会经历生理上的瘙痒、疼痛,还会伴随心理上的复杂挣扎,既有(类似于青春期发育身体变化时的)好奇心,也有(类似于疾病未明病征初现时的)不安,甚至还有(类似于性唤起的)欲望。

至于痘痘当挤不当挤,无论是闭合型、囊肿型、脓包型…什么样的赶紧挤,什么样的挤了会整个人都死掉,什么样的应该去开刀…你随便百度一下,各路医学专家、风水老师和时尚达人描述着完全不同的理论。

好像都很有道理的样子。

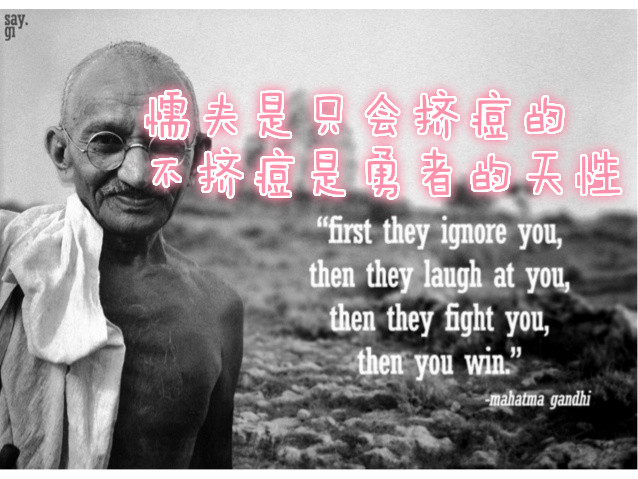

可惜,很少有人能够强忍住以上种种,放任一颗痘痘自然生长直到凋落。对于身体内部呼之欲出的脓肿,坚决采取非暴力不合作,是需要极大的勇气和意志力的。

从这个角度上说,从不挤痘痘的人是甘地一般的圣雄。

毕竟,挤痘的爽是一种普世价值。那种明知不好还非想要搞的手欠心痒以及粘液飞溅、废物排泄时乍然出现的羞耻快感确实普遍存在于整个人类。

为了好看,为了多巴胺,为了控制感,为了社交…我们有太多理由去挤痘痘、拔黑头、掏耳朵、挤脓包……

但自然一点来理解,人类挤痘其实无异于猫咪舔毛,黑猩猩们清理毛发和皮肤上的脏东西。

观看挤痘

作为重口味电影资深爱好者,我也是能理解《索多玛120天》、《下水道人鱼》、《人形蜈蚣》吸引人观看的原因。只是,电影毕竟是电影,无论如何,还是建立在“虚构”与“故事结构”的心理预期下。

数不尽的“挤痘痘视频”却都是写实纪录片。大体上可以分两类:一类是热心读者的日常分享,另一类是医学工作者的研究性展示。前者包含“如何优雅挤痘不留坑小技能get”和“快来看我挤痘,可爽了”两种;后者主要是“挤痘实况直播”与“世界痘痘奇葩大赏”。

看到这类视频,最正常的反应就是说出一句“好恶心呀,我要洗洗眼睛”。

可是为什么呢?尤其当我们在生理上并没有出现反胃或眼涩的反应时,究竟应该如何理解这里的“洗眼睛”?

你会发现“洗眼”找不到什么典故依据。因为“观看”其实是一个比较现代的词汇。是从阅读到观影和上网的普及开始,观看才变得如此重要。

在古代,识字率不高也没有什么高科技,人更多在听,所以那会儿讲的都是“洗耳”。

关于“洗耳”,最知名的典故就是上古皇帝尧想要传位给清高的许由,结果那家伙不但不领情,躲起来隐居不算,还跑到河边去洗耳朵。自此,李白、苏轼、辛弃疾等人都用过“洗耳”这个梗,来表达自己绝不随大流轻易狗带的清高志向。

在西方,则有另一种经典意象叫做“洗手”:莎士比亚的《麦克白》里,麦克白夫人唆使丈夫谋杀了国王,然后就一直要洗手。并神神叨叨念着:“洗掉,该死的污点!洗掉,我说了。”

现代心理学将这个行为称作“麦克白夫人效应”,通过清洗,人可以释放良心上的不安。而做完“不安”行为后,主动选择洗手的人往往有“更强的道德压力感”。

“洗眼睛”其实就是“洗耳”和“洗手”的现代变形。

即,可以推论,观看挤痘痘而不需要洗眼甚至表现出喜爱的朋友,就是道德压力较小的人。这是其一。

其二,让我们再将挤痘这个行为放回到动物本能来考察。这种清理皮肤的手段,究竟是何时变成了一种“恶心的行为”呢?

先从词源上去理解。

痘这个词,在《康熙字典》里的解释是:胎毒也,有终身不出者,神痘法,凡痘汁纳鼻,呼吸即出。也就是说,痘这个词的本意主要是指“天花”。以前初生婴儿需要接种“牛痘”,也正是这个意思。

在古代,天花是一种致命的可传染性重症。一种类似于SARS的存在。所以这个词带有恐惧,是贬义的。

1980年5月8日,世界卫生组织正式宣布“地球上的人类已免于天花疾病”,天花已在地球上被灭绝。

但是痘这个词却延续了下来。用来表示“粉刺”、“暗疮”这个概念——在古代中医里,这种皮脂腺分泌过剩引起的皮肤疾病被称作“面疮”、“酒刺”。

词汇随着历史更新,附着于词汇之上的情感也随之转移、迭代。也就是说,青春痘在今日也染上了天花一般的致命恐惧。加上现代审美潮流的规范,挤痘变成一种“恶心”也是有据可循的。若依照福柯《知识考古学》的路子,“痘痘的历史”或许能成为一篇很好的文化研究论文呢。当然了,篇幅有限,在此就不再延伸。

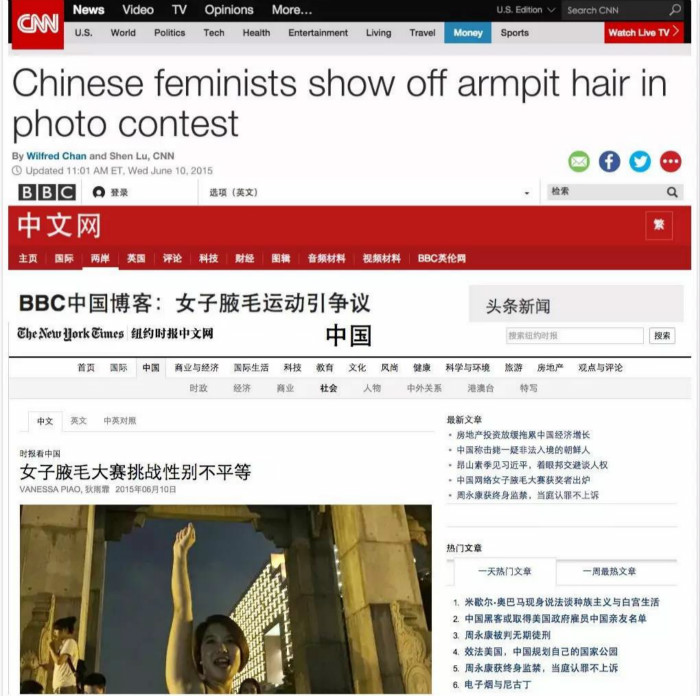

回到“观看挤痘痘”这个现象上,除去“无知无畏”的情况,还一种则是“知其不可而为之”了。敢于将禁忌当做日常来观赏和分享,其实是一种具有现代意义的行为实践,类似于“同志游行”或者“腋毛大赛”。

综上,喜欢观看挤痘痘的朋友,要么是天真汉,要么就是革命党。

如果你身边有这样的家伙,请一定要珍惜,然后,请介绍TA来我们中心做客吧。我们会请他一枚最新出炉的小蛋糕。

怎么样?是不是看起来比较容易入口的就不那么想要洗眼睛了?是吧。你们人类就是脏脏的嘛。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

欢迎长按下方二维码,关注【歪楼·瞎研究】的微信公众号“非正常事件研究中心”(fzcsjyjzx),对这个神奇的世界说“呵呵”。

评论