记者 |

编辑 | 黄月

1971年,艺术史学家琳达·诺克林发表了文章《为什么没有伟大的女艺术家?》,提出了艺术史上妇女长期缺席的问题,并促使人们去挖掘没有受到足够重视的女艺术家。1989年,艺术家团体游击队女孩(Guerrilla Girls)在海报《女人一定要裸体才能进入大都会博物馆吗?》中揭露出艺术界的性别不平等问题,并将问题的关键指向了女性的身体——这些身体在艺术中总是被遮蔽、被凝视或是被扭曲,而无法顺利地发出自己的声音。

三十几年过去,女性已经成为当代艺术中无法忽视的存在,优秀的女性艺术家也更多地被策展人、评论家所关注和谈论,但是男性艺术家在市场上的成交额和作品数量上仍然遥遥领先于女性。在更宏观的背景之下,仍有许多女性的身体无法被自我主导,这说明琳达的质问在今天并没有失去效力。

于日前开幕的第六届画廊周北京,在这个问题上做出了自己的努力。多位海内外女性艺术家的作品亮相本届画廊周,来自法国的女性艺术家范尼·吉奎尔(Fanny Gicquel)斩获了由评审团评选的“最佳展览奖”,展览主题为“现在,随后”(now, and then)。在本文中,我们重点关注包括吉奎尔在内的三位女艺术家的个展,她们出生于不同年代,拥有不同的个性和宇宙观,但是都十分重视对于自我与“物”的关系性思考。

范尼·吉奎尔:身体与物体的亲密接触

范尼·吉奎尔于1992年生于法国雷恩,她的作品涉及雕塑、装置和视频,并持续探索着人的身体与空间的关系,吉奎尔曾受到后现代舞蹈的影响,擅长在自制的装置作品中融入类似于舞蹈的行为表演。

在户尔空间“现在,随后”的展览现场中,表演者们穿行于由艺术家创作的各种物件之间,并与它们产生亲密的互动,比如在玻璃器皿上哈出热气,或是坐在地上堆叠衣物。有些动作会经过编排,但更多的是即兴而为,这些动作无法依赖剧本,而需要依靠表演者之间的信赖才得以完成,所以每次表演都是新的,都不完全相同。吉奎尔这样描述自己的作品:“它们是活跃的、变化的,逃避着一种确定的形式,这样便突出着我们周围事物的无常,并证明世界的脆弱性。”

吉奎尔曾在某次采访中坦言,自己的艺术表达深受艺术家德勒兹的影响,这微妙地体现在其作品的身体观念之中——身体不再是离散的实体,而是彼此勾连的关系性。德勒兹曾提出“无器官的身体”概念,这样的身体不再对环境封闭,而是对外敞开、拥有潜在的变化可能。正如德勒兹与克莱尔·帕尔奈在论集《对话》中所说,“重要的不再是身体是什么,而是它可以做什么(The importance is not about what the body is, but what the body is capable of)。” 身体不断地影响着其他有生命或无生命的身体,也同时被它们影响着,德勒兹用英语中的“affect”与这里的“影响”一词相对应,而affect也有“情动”的含义,表达着身体之间互通有无的情感共鸣。

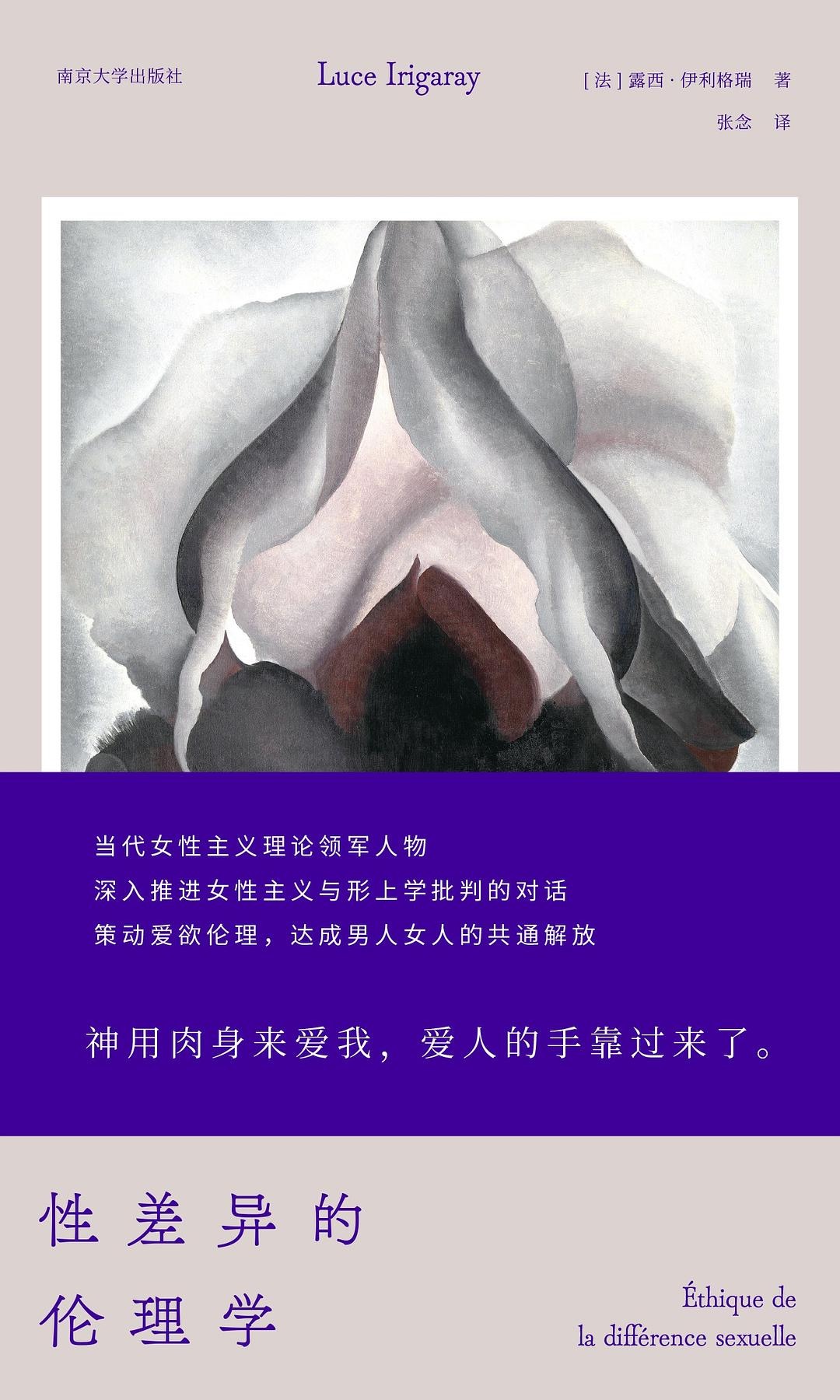

通过表达身体的连续性,吉奎尔作品中的人与物都变成了“关系中的感官身体”。对此,女性主义学者露西·伊利格瑞有过一个关于亲密关系的精妙譬喻,她在著作《性差异的伦理学》中提到,虽然人人都在说“我爱你”,但是女性更喜欢使用“你爱我吗?”这样的表达,也就是把“你”摆在主格位置。这往往被性别文化解释为女人更具有奉献精神、更容易牺牲自我等陈词滥调。但是伊利格瑞将这种女性经验往前推进了一步,她认为这个略显犹疑的问句中存在着一个缺口,展现出爱情中男人与女人朝向对方的开放性,而不只是将自我无力地向对方投射出去,而这个缺口让两人焕发出“神性”,并由此获得新生。

南京大学出版社 2022-5

红妍:在物性中探寻灵性

红妍是一名半路出家的国内艺术家,2018年以来,红妍受到同为艺术家的女儿程心怡的启发,开始尝试创作油画及其他纸上作品,并于6月24日在Balice Hertling画廊开办了首次个展“激流之上”。

红妍的作品中有一种女性对于日常生活既平凡又隽永的感知能力,她画下的通常是在片刻中收获的体悟,作品中“无事发生”的宁静氛围则让人想起女性主义电影《让娜·迪尔曼》里面那个辗转于餐桌、床榻、烧水壶的女人,甚至,在“激流之上”展览现场的墙上就悬挂着颇有怀旧色彩的家用木制钟表。但是与电影中令人压抑的场景截然不同,红妍的作品给人带来的是一种亲切和温柔的感觉。

在红妍最新创作的“生活”系列中,画作呈现的往往是具体的静物——雨中的透明伞、女儿家的黑猫,或者道路尽头的黄色路标。红妍特别喜欢“塑料袋中的金鱼”这个意象,某天红妍路过一个金鱼摊,发现自己的生活“就好像这些小鱼,在袋子里一圈接一圈地游着,以为自己在奋力前行,但其实只是在某个界限之内打转”。不过,红妍的心里有一个更加广阔的世界,在2019年至今持续探索的“冥想”系列中,红妍直接跳过了静物的参照,转而描绘自己在闭上眼睛冥想时“看到”的风景,比如一束紫色的光,一扇隐约透出月光的半敞的门,或是在夜里闪耀着奇异光芒的云河。

从这些或具体或朦胧的“物”的意象出发,红妍于私人体验中提取出的其实是具有普世意义的情感,这也印证了梅洛庞蒂曾在演讲文集《知觉的世界》中所认为的:“绘画会径直将我们重新放回被知觉的世界中”。他认为,在塞尚、毕加索等艺术家那里,观众会以不同的方式遭遇各种物件,比如柠檬、曼陀铃、葡萄或是烟盒,但这些物件并非我们平日里习以为常的样子,而是会以一种奇特的方式、拷问着我们的目光。

这也是为什么,虽然红妍在绘画上来说还是一名“素人”,作品描绘的也都是日常物件,但是画面却没有廉价或庸俗之感,相反,或许正是因为没有经过学院训练,艺术家可以更自由地描绘出心中的景象,并把它们如实地传达给观众。

梁远苇:在辩证思索中接近自我的真相

相较于红妍,梁远苇似乎代表着一个相反的面向。2004年,在梁远苇毕业于央美并留校任教后不久,她选择辞职做一名全职的独立艺术家,在当代艺术领域获得广泛瞩目并活跃至今。作为一名已经很成熟的艺术家,梁远苇在本次展览中呈现出了自2018年后的全新创作脉络。

观众也许会在一开始被梁远苇的画作中繁复的花朵图案所吸引,但是,不同于红妍用于叙事和抒发感受的白色花瓣,或者其他饱含象征含义的花朵——比如美国艺术家乔治亚·欧姬芙笔下具有强烈女性身体意味的巨大花蕊,梁远苇的“花”是在工业生产的布料上被压平了的图案,是从纺织品的图样出发,并提炼出抽象的符号和范式。通过这种方式,梁远苇的作品拒绝了理想化的“女性风格”,而选择长时间在画架上进行严谨、审慎的身体劳作,并逐渐接近自我的内核与真相。

机械复制的符号化图像奠定了梁远苇的创作框架,而这种对于观念与形式的艺术实验,则来自于艺术家本人不断在私人经验与社会性认知之间的辩证思考,以及她对欧洲文艺复兴早期文化与中国古代绘画的探索,这也让她的作品呈现出深刻的知识分子烙印,以及对时间长河与当代语境的反复质询。

梁远苇在此次画廊周的采访中提到,艺术对她来说并不只关乎于审美趣味,而是一种独立精神。这种精神从其早期作品《Umustbestrong》中便可以看出,在2004年至2006年间,她为了让自己坚强起来,会每天用一台老式打印机和卫生纸重复地敲打出“U must be strong(你必须坚强)”的字样,每打完44遍,就会形成一个完整图案。因为纸巾太薄,她每次都必须小心翼翼地敲击,最终花了两年完成了这个作品,如同进行了一次心灵疗愈。

梁远苇曾告诫自己,“我深知封建悲剧性的人格并没有在我这个中国女性的基因里真正消失。我需要一直借各种机会提醒自己,不要去重启这一部分的基因。”这一警示或许说明了艺术家对于身为女性的痛苦自觉,但是,也正是性别身份才让女性艺术家们拥有不同于男性的创作能量。正如问出“伟大女性艺术家在哪里”的琳达·诺克林所提出的,女性是公认的局外人,一个特立独行的“她”,而非自然的“人”(这指的当然是大写的白人男性),但是这一点应该被视为女性在艺术道路上的优势,而远远不是阻碍。

参考资料:

《性差异的伦理学》[法] 露西·伊利格瑞 著 张念 译 南京大学出版社 2022-5

《对话》[法] 吉尔·德勒兹 / [法]克莱尔·帕尔奈 著 董树宝 译 河南大学出版社 2019-1

《知觉的世界:论哲学、文学与艺术》[法]莫里斯·梅洛-庞蒂 著 王士盛 周子悦 译 江苏人民出版社 2019-5

“凤凰艺术 专访 | 梁远苇:在“幻影”中共振,在勾勒中移情”

评论