文|每日人物社 徐晴

编辑|金匝

运营|月弥

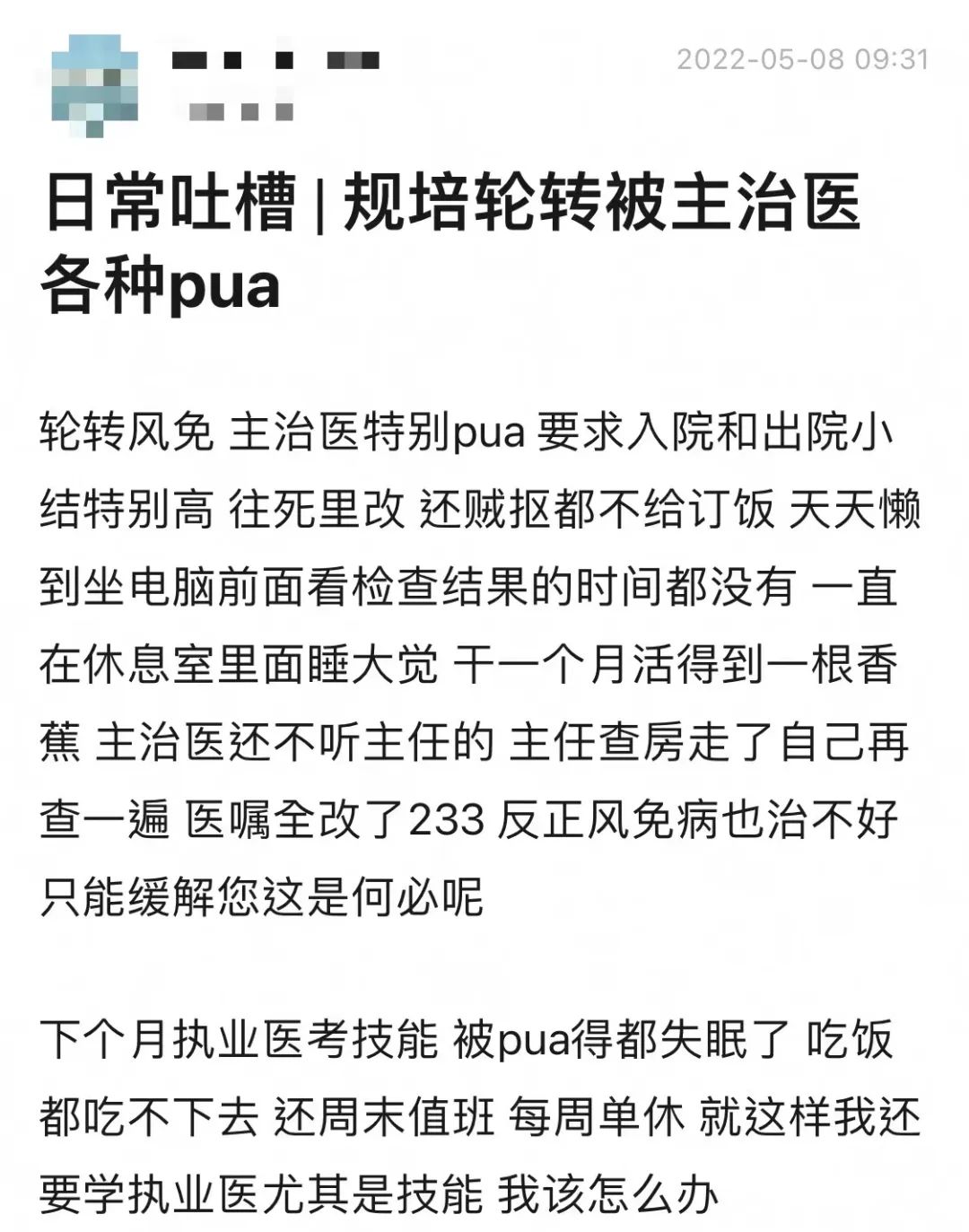

豆瓣的“大学后悔学医”小组,有2.3万余人加入,规培是他们讨论的高频词汇。他们自嘲为“医疗废物”,在规培中付出琐碎、重复、高强度的劳动,拿着微薄的薪水,也难以学到真正的技能。

退出

28岁的阿米娜一直在犹豫:要不要退出规培,从此不做医生了?

这个想法就像偶然跳进她鞋子里的一颗小石子,每走一步,都会磨到脚。

第一次有这种想法是3年前,她读完临床医学本科,去乌鲁木齐一家医院的妇产科规培。规培,即“住院医师规范培训制度”,这是所有想要从事临床医学的医学生们的必经之路。毕业后,阿米娜没有直接参加工作,而是以规培生的身份,在不同科室轮转,接受系统的临床训练,时间是36个月。

原本,阿米娜有毕业后结婚的打算,但实在太忙了,规培生一天要在医院工作十多个小时,没有周末,还要值夜班,根本挤不出时间筹备婚礼。实在没办法,她想到医院有个“献血假”,献了200ml之后,她获得了7天宝贵的假期。

第二次是急性阑尾炎发作的时候,同事告诉她,得做个手术切除阑尾。她第一反应是看了一眼银行卡余额,3000块的规培工资,还完当月的房贷,只剩下几百块钱,最终,是爸爸给她出了手术费。那些天,阿米娜很内疚,“快30岁的人了,还得向父母伸手要钱”。

第三次动念头,是她意外怀孕了,因为身体虚弱和长期疲惫,胚胎在11周时没了心跳。她在科室晕倒,带教老师给她做了流产手术。躺在病房里,她听到老师们议论:一个规培生,结什么婚?生什么孩子?那一刻,她觉得无比委屈,眼泪流了下来。

和阿米娜一样,在规培的3年里,学医的年轻人会从事高强度的工作,拿着不匹配的收入,还需面对不对等的权力关系——退培的理由很多,但对阿米娜来说,又很难最终做出这个决定。因为一旦退培,就代表着一个医学生要放弃过去长达5-8年的努力,再也做不了医生,这是巨大的沉没成本。

在广西桂林,王凯就真走到了退培这一步。

毕业后,他直接进入当地一家医院工作,成为住院医师。3年后,医院要求他去别的医院参加规培,36个月的规培时间,他撑到第8个月,决定退培。回来后,大半年没见的同事疑惑得很:“怎么退培了?”潜台词是:学医的人都能坚持下来,你怎么没有?他也不知该怎么解释。

这8个月,王凯在委培医院的多个科室轮转,换来一个月2400元、共计19200元的规培薪资,这些钱在退培时全部还给了委培医院。更深层的损失,是他的职业可能性:原医院规定,拿到规培证书才可以考中级职称,这是王凯成为主治医师的必经之路。

但王凯不后悔。他今年30岁,未婚,房子买在县城,是父母出的首付。规培的这段时间,他像掉进一个黑洞,社会时钟彻底停滞,还不起房贷,靠家里的帮助才能维持生活。在亲戚眼中,周围30岁的人早已成家立业,他却跟没毕业的学生差不多。

他开始害怕过年,害怕亲戚们聚在一起吃饭,讨论谁的儿子在南宁买了房,谁的女儿年入数十万,大家的眼光投向他,他的脸会难以控制地微微发烫,想找个借口逃离,又害怕被看出来,战战兢兢地吃完这顿饭。办完退培手续,他感到前所未有的轻松,走出医院,觉得外面的天好像都更蓝了一些。

退出规培的年轻人不是孤例。豆瓣的“大学后悔学医”小组,有2.3万余人加入,规培是他们讨论的高频词汇。他们自嘲为“医疗废物”,像阿米娜和王凯一样,他们在规培中付出琐碎、重复、高强度的劳动,拿着微薄的薪水,也难以学到真正的技能。

经历规培之后,他们中有些人,“失去了对医学的热情”。

图 / 大学后悔学医小组

蚂蚁和陀螺

走上学医这条路,和阿米娜的经历有关。

高中时,爷爷得了胃癌,当时她们一家人还生活在小县城,医疗水平有限,每次做手术和复查,都要到乌鲁木齐的医院挂号、排队,一通折腾,就此,阿米娜体会到一个家庭看病的难处,也认可了医生这个职业的价值。

临近毕业时,阿米娜也设想过:通过规培,她能掌握对应科室基础病和多发病的诊疗技巧,从学生成长为独当一面的临床医生,但亲身经历后才发现,“并不是这么回事”。

规培的大部分时间里,她做的是一些和诊疗技巧无关的工作:查新出来的化验单、主任查房时做汇报、补充医嘱、给病人开新的检查、与家属谈话签署手术同意书、做术前准备、交代患者今天的治疗……

她觉得自己像一只蚂蚁,如果谁开了上帝视角,准能看到她在医院里来回奔跑的轨迹。这些轨迹太过琐碎,又十分相似,一天下来,她甚至不记得自己到底做了什么。

规培开始后,柳心也感觉自己变成了一只陀螺。

他的生活里只剩下一个字:转。在不同的科室里轮转,在学术研究和医院工作之间打转,在一个又一个考试中辗转。“转”成了一个常用词,走在医院里跟同学打个照面,“你在哪儿转呢?”就像北京人问“您吃了吗”一样自然。

科室几乎每天都有手术,他的任务是帮忙扶住工具或是清理杂物。有一次,他早上8点进手术室,第二天凌晨4点才出来。那是一台涉及多个科室的大手术,几个主治医师“你方唱罢我登场”,他作为助手,全程没怎么休息,走出手术室的时候,他发觉腿全麻了,差点摔跪在地上。

作为一名专硕研究生,他甚至要转得更快一些,并不富裕的时间,还要挤出来一些留给科研。医院的下班时间是柳心的研究开始的时间,预约好实验室,等一个有用的数据,通常要到凌晨。等走出实验室,天黑透了,灯都熄了,柳心披着夜色回宿舍,简单洗漱之后睡下,几个小时后,再开始第二天的“转”。

医院也是一个小社会,时间久了,不是真正医生的规培生,发现了自己在这个小社会中所处的层级:科室里过节发的购物券,没有规培生的份;医生们人手一个免费用的储物柜,规培生得交100块押金;医用电梯不给规培生用,电梯阿姨只认本院的住院医生;晚上值夜班,有病人呼叫医生,护士先把规培生喊起来,规培生解决不了,再去喊主治医生;阿米娜所在的医院,甚至不允许规培生在值班室睡觉,有几次她太累了,只能穿着手术衣在妇产科的产床上打盹。

几乎每个规培生都曾有过帮带教老师取快递、外卖、跑腿、值夜班的经历。阿米娜的带教老师经常塞给她一张纸条,上面写着自家亲戚需要的各种药品名,让她去买药的窗口排队,一排就是半小时。疫情期间,一些医院的规培生们也会被当作医生,优先抽调出去做核酸检测志愿者。

为了盈利,医院会考核“翻床率”,在更少的时间里接纳更多的病人,这些压力落在了规培生头上,在北京一家三甲医院规培的于朦胧,常常要去劝说病人提前出院。时间久了,他有一个疑惑:自己到底在做什么工作?看起来像医生,又不像医生,准确来说,是一个服务员。

图 / 《善良医生》剧照

错位

除去疲惫,规培生常常用来自嘲的还有收入:干着服务员的工作,拿着不如服务员的薪水。

阿米娜有同感。她所在的医院,一位正式医生的工资是6000元左右,作为规培生的她,工资只有他们的一半,3000元。

参加规培的第三年,阿米娜第二次怀孕,孩子出生,压力扑面而来。丈夫在事业单位工作,每个月薪水5000元,两人的收入得用来还贷,负担孩子的各类花销,以及一家三口的衣食住行,勉强够用,可一旦孩子生病,又得向父母借钱。阿米娜开始学着省钱,甚至在1688上给孩子买衣服。

王凯是在工作三年之后才开始规培的。之前他在桂林的医院工作,薪水有7000元左右,除去房贷和日常花销,还能有盈余,账户余额每个月都是正增长。规培之后,收入降了三分之二,要靠动用存款才能生活。

规培生张森在一个东部二线城市的三甲医院,每个月的补贴更少,只有500元,加上研究生补助,一共1100元。他在医院附近租的房子,租金就超过了1000元,几乎每个月都要向父母申请支援。

他身边还有不少家境普通的同学,租不起房,只能住在医院安排的8人间宿舍。规培的医院有多个院区,相互之间隔了三十多公里,到另一个院区的科室轮转时,想要准时上班,乘公交、地铁是来不及的,只能每天早上6点起来,凑四个人后拼车到医院,时间长了,大家互相调侃,“贷款来上班”。

规培生收入过低是共识。2020年,丁香园曾对3020名规培医生进行过一次调查,发现近三成规培医生(27.5%)表示每月收入在1000元以下,其中8%的人表示规培期间“没有收入”,每月收入在 3000 元以上的占32.3%。

国内自2013年建立起规培制度,就规定了中央财政资金的标准为3万元/人·年,其余要靠不同省份自己来补助,以及各个医院不同科室的奖金补充。一些偏远地区的省份,补助只有0.33万元,平均到每个月,只有275元。在北京,于朦胧一个月可以拿到共计9000多元的薪资,但在桂林,王凯只能拿到2400元。

即便都是一线城市,补贴也不在一个量级。几天前,柳心的科室来了一位上海的师姐,刚来就问大家怎么报税。柳心懵了,报税?报什么税?这个词好像离自己很遥远。他宽慰师姐,放心,你来了这里就不用报税了,钱太少,不需要报。

工作之前,医学生们对这个职业有着共同的想象:稳定、体面、光鲜,工资丰厚,社会地位也高。但现实是,在经历长达5-8年的学习之后,至少在规培的3年里,他们的收入与教育成本、工作付出常常不成正比。

王凯常常感觉到,收入的尴尬,最直接的是带来了身份的错位:已到而立之年的自己,好像既不是学生,也不是医生。规培之前,他跟关系最好的几个朋友去了泰国,大家骑摩托车在海边兜风,风迎面吹来,每个人都相信自己有光明的未来。但现在,有的朋友在医保局工作,有的做建筑工程赚到了第一桶金,还有的组建了家庭,生了小孩,过上安稳的生活,只有他,还得靠父母捡起他丢下的接力棒,替他还房贷。他难以融入朋友们的聊天,大家谈起工作、收入、家庭,他能做的只有沉默。

豆豆也对这种错位感同身受。参加规培这一年,她的社会年龄是25岁,别人对她的期待也是一个成年人,她需要参与社会生活,朋友结婚了要给份子钱,父母生日也该送礼物,但事实上,她的经济水平还停留在17岁,这些看似理所应当的事情,她根本负担不起。

“朋友计划一起去旅游,你拒了,因为没钱;想换个电脑,只能憋着,因为没钱;连日常聚餐都不敢去多了,本来就少的补贴,吃两次没了,剩下的日子还要活呢,更别说买房、结婚这种大消费。”这份穷,不只是作用于生活,更造成一种人生遗憾:“遗憾在这二十多岁的青春里,能自由支配的时间和金钱是那么的匮乏,能做出的选择是那么的有限。”

图 / 《On Call 36小时》

变形

抛开工作强度和微薄收入,阿米娜最在意的,是规培的三年里,没有收获多少真的技能。

这三年,医院几乎所有的大手术,都由外地来的援疆医生做。在手术台上,援疆医生主刀,阿米娜的带教老师是第一助手,站在主刀左边,帮忙缝合伤口,阿米娜是第二助手,站在主刀右面,帮忙扶器械,两个人面面相觑。别说重大手术,连腹腔镜这样的昂贵器械,也是不允许身为规培生的阿米娜使用的。

今年夏天,阿米娜去找工作,一家医院的主任上来就问,会不会做手术?会不会单独做人流?剖宫产呢?阿米娜小声回答,没有试过。主任意味深长地看了她一眼,让她把简历交给人事处,然后,就没有然后了。

更多的带教老师,只会让规培生们帮忙缝一下针、打一个结,做最简单的操作。于朦胧有一次鼓起勇气,说自己想尝试深度伤口的缝合,带教老师皱起了眉头:“这个出血以后就不好弄了,也没法跟家属沟通。”——带教老师也害怕医闹。

规培即将结束,于朦胧心里有一些“不舍”,他觉得自己“有些东西还没有完全掌握”,唯独病历,写得可熟练了,“但从能力来说的话,其实我没有完全的把握胜任医生这个职业,回去(原单位)以后,还得有老大夫来告诉我应该怎么做”。

规培生学不到真正的技能,受伤害最大的还是病人。带教老师会让张森给病人开药,因为刚上手,用量上他常常把握不好。原本以为,带教老师或是上级大夫会检查一遍药方再交给病人,但实际上,他发现没有这个流程,有时候,他自己都会觉得后怕——开错药了怎么办?他甚至觉得,糟糕的规培经历,容易把规培生变成最讨厌的那一类医生,再去继续压榨下一届的规培生。

从2013年《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》颁布至今,9年时间里,我国公布的三批规培基地,数量超过了1000个,一些没有规培资质的医院也在其中浑水摸鱼,开展“规培”。

今年年初,小敏来到在四川某个县城的一家三乙医院面试护士岗位,负责人让她先在医院“规培”一年。小敏和许多“规培生”一起干着护士的工作,一个月的薪资是1200元,医院里的正职护士们,每天在科室里刷短视频,薪水是“规培生”的三倍。几个月之后她才知道,在这里,根本拿不到国家承认的规培结业证书,也不一定能留下来工作。

一些医学生,因为规培的变形而离开这个行业。

阿米娜这一届,一共有6个规培生,有两个接受不了工作强度,心理压力大,最终退培。在疲惫又难挨的日子里,几乎每个规培生的手机里都有个日历,用来倒数计时:距离规培结束还有XXX天。至于阿米娜本人,用了“解脱”这个词形容规培结束的那一天,她当时几乎是逃跑一般离开了医院,连水杯这样的日用品都没拿回来,“再也不想看到那些东西了”。

一天,一位朋友跟阿米娜聊天,说自己在法院做书记员,早上10点上班,下午6:30下班,中午休息两小时,食堂免费,周末双休,一年有30天年假,每个月薪水4000多元。阿米娜默默地想:“如果法院还招书记员,我一定会去。”

(应受访者要求,文中涉及人物均为化名)

评论