作者:饶文渊

编辑:谢雪琳

青海西宁,这座平静而凉爽、素有中国夏都之称的高原城市在7月底变得热闹起来。诸多电影界大咖的到来,为这座城市凭添生色。从导演王家卫到编剧李樯,再到演员汤唯、陈坤,文艺人士齐聚于此,只为一个在这里举办了十年的First青年影展。

但这个影展的真正主角却不是上述已经成名的影视大咖、明星,而是诸多刚刚起步的青年电影人。过去几年,不少青年电影人都是从这里走出来。从《心迷宫》到《美姐》《黑暗深处有什么》,忻钰坤、郝杰、王一淳这些青年导演开始为人所知。

在这里,你就像看着一棵嫩芽在成长,孕育出发自中国本土的电影创作声音,也孕育着可能诞生的中国电影大师。

到今年为止,这个青年电影节已经迎来了第十个生日。而在十年前的2006年,它还只是中国传媒大学的第一届大学生影像节。在创始人李子为、宋文、杨巍的努力下,它成长成了今年这般作品云集、大咖捧场的局面。

而最令人欣喜的,莫过于不断在这里诞生的佳作与人才,譬如今年的最佳影片《喜丧》及其导演张涛。此外,还有前辈电影艺术家与后辈在这里的交流讨论,也让青年影展内涵丰富。

这一次,《三声》近距离接触了青年影展,记录下王家卫、李樯等前辈对这次青年影展涌现的生机所表达的欣喜、对中国原创电影的建议,专访了《喜丧》导演张涛。此外,我们也与前来发掘好电影好导演的电影公司老板聊了会儿,看看他们在从青年影展中发掘什么。

评委会:希望年轻导演谦虚好学、心无旁鹜

尽管是完全本土的电影节,但青年影展并不仅仅局限于中国,今年有来自北美区、欧洲区,东南亚地区,中国香港、中国台湾、内地选送上来的1307部影片,其中有760部自主报名参与。对于今年青年影展入围影片的表现,在颁奖晚会前的媒体见面会上,来到现场的6位评委与现场媒体分享了他们的观点。

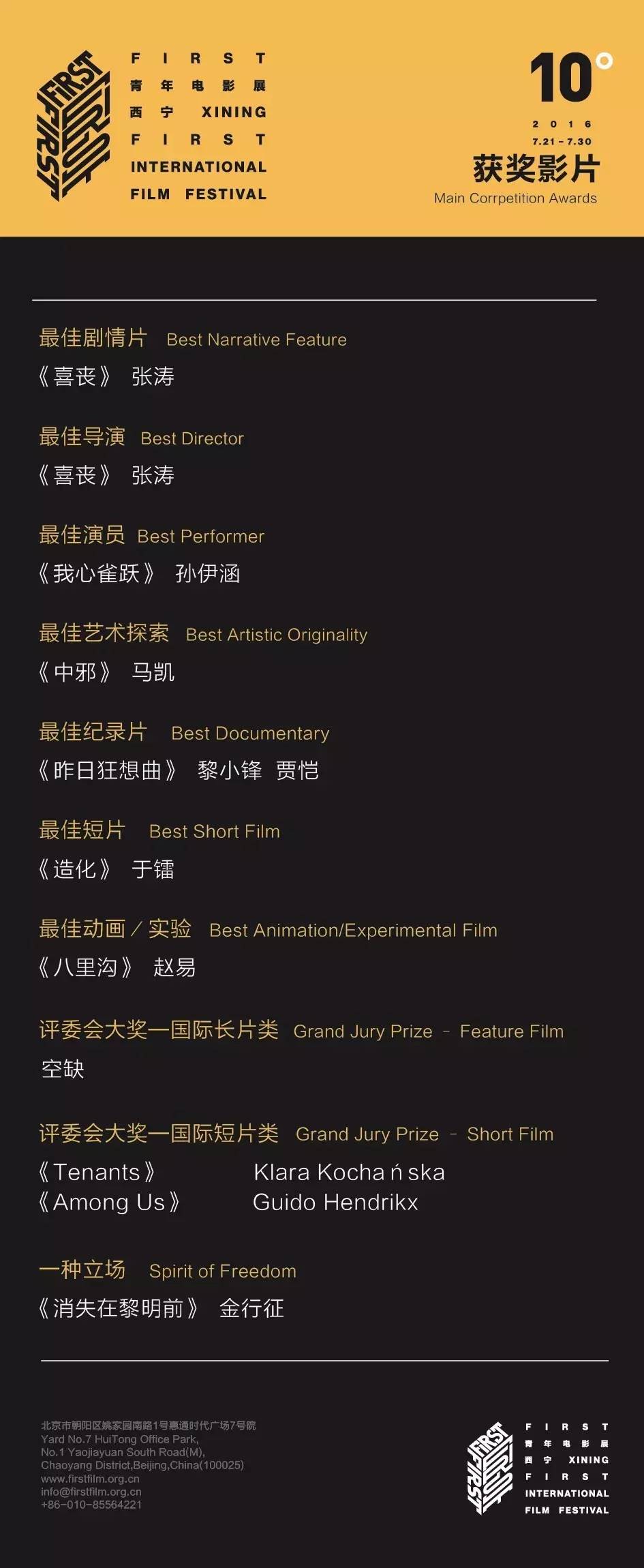

今年的青年影展由王家卫、李樯、林强、廖庆松、吕乐、汤唯和张真担任评委,他们评选出了最佳导演奖和最佳剧情片奖《喜丧》、最佳纪录片奖《昨日狂想曲》、最佳艺术探索奖《中邪》等9部影片。

见面会现场,向来话少的王家卫少有的讲了很多话,他的欣喜之情溢于言表。

“第一次来First,在之前我以为First只不过是一个年轻人的影展。今年我们看到了一个非常特别的情况,很多作品既是对社会有他们的关怀,同时也有在类型上面做尝试。”王家卫说。

而最让他和评委们激动的是国外短片与国内的长片。“国外的短片部分是非常优秀的,让我们看到国内短片不足的地方。国内的短片很多时候是关注个人,关注一种感受,但是国外的短片它在讲故事的时候,它有关怀、有爱,还有世界性,他们虽然是讲某一个国家的故事,但其实是有同理心,我希望我们的年轻导演将来创作短片将这作为一个参考。”王家卫说,“另外我们感觉非常惊喜的就是国内长片,国内长片今年绝对比国外长片厉害,里面有非常出色的作品。”

在媒体见面会时,评委们并未透露他们所说的优秀作品是什么,而在最后的颁奖典礼时揭晓,获得最佳影片的《喜丧》便是其中之一。而对于评判标准,作为评委会主席的王家卫坦言在观片时靠的是直觉,“这个电影可以打动我,对我来说就是有意思的。”

“其实作为导演来说,每一次(拍片)都是一个新人,因为时代会赋予这个社会不同的内容。即使对我们来说,每一次拍一部电影都是一个尝试。这次当评委也是一个学习的过程,我也看到我们年轻导演是怎么去表达的,他们关注的是什么,这个对我们来说也是非常有意思的。”王家卫说。

他也建议所有年轻导演不要忽略观众,必须要尊重观众,毕竟“水能载舟亦能覆舟”。在被问及如果有新人导演的作品与之风格相似会怎么看待时,王家卫表示非常荣幸,“虽然我的作品是启发别人,但是我希望这个不是他的终点,希望他可以找到自己的电影风格和语言。”

而在著名编剧李樯眼中,现在电影很热,资金也很多,理想和心愿能够比较快的实现,但是拍电影不是最终的目的。他希望能够不断的从年轻导演的作品里面看到成熟导演编剧所看不到的内容、所羡慕的一些故事和手法。

虽然对于这次影展的作品的评委会普遍寄予鼓励式评价,但是面对即将要拍处女作的新导演,评委组一致认为,现在的年轻导演即便是未来成为大腕级的导演也必须保持谦虚好学的态度,在坚持自己想法的同时也要心无旁鹜。

《喜丧》导演张涛:生活本身就是戏,但比戏更要精彩

青年导演张涛,在7月27日晚登上第十届first青年影展的领奖台时,其获奖感言源于王家卫电影《东邪西毒》里的一段台词:人都会经历这个阶段,看见一座山,就想知道山后面是什么。我很想告诉他,可能翻过山后面,你会发现没有什么特别。回望之下,可能会觉得这一边更好。

拿着奖杯,张涛有些激动:“梦想之于青年,之于人生,之于王彩玲,之于电影,每个人都经历过这样一个阶段,看见一座山,就想知道山后面是什么。隐剑江湖,一世传奇,寻觅初心,一个人没有同类,在西宁我们找到了。”

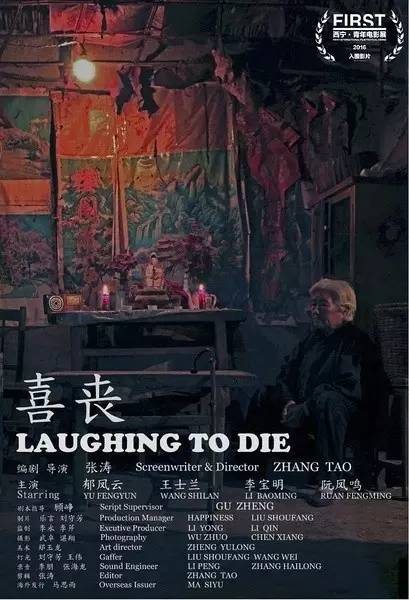

凭借电影《喜丧》,张涛获得第十届FIRST青年影展最佳导演奖和最佳剧情片奖,电影讲述的是:鲁南张庄,86岁老人林郭氏,身体硬朗,在农村老宅独自生活。林郭氏突发脑血栓,身体状况逐渐恶化。子女积极为老人操作敬老院入住事宜。敬老院床位紧张,只有等待敬老院有老人去世,按照老人的意愿,开始了到子女家轮流居住的短暂旅程。这一过程中,林郭氏中风摔倒,脑神经损伤,得了笑病。敬老院终于有老人亡故,空出床位。却在去敬老院的前夕,林郭氏怀揣着全家福老照片阖然长逝。按照老风俗,儿孙们给她办了一场轰轰烈烈的喜丧……

这样一部农村题材的剧情片,切口虽小却以小见大,在媒体见面会上,评委廖庆松丝毫不掩饰自己对这部作品的喜爱:“我个人是喜欢《喜丧》的,它实际上是谈了一个父辈跟子女之间互动的故事,很清楚的拍出了我们内地社会经济在转型,父母的照顾在子女间转来转去,作品技法娴熟,冷静、客观。”

在颁奖晚会前三天,因为观影,我们认识了《喜丧》的导演张涛,在影院里,我们与张涛聊了聊《喜丧》这部电影与他未来的计划。

法律以及文学专业毕业的张涛,出于对电影的喜爱,在工作数年后考上中央戏剧学院电影理论与实践方向的硕士研究生,从上研究生起,张涛在电影这条路上已坚持了4年。他告诉我们,对于电影的梦想其实源于幼时父母经常带他去看露天电影的经历。

在电影学习的过程中,张涛喜爱法国导演罗伯特·布烈松并受其影响,“他的作品早于意大利新现实主义及法国新浪潮,影界真正的老字辈,被路易马勒及塔科夫斯基、伯格曼奉为真正的电影大师。一生拍了14部电影的罗伯特·布烈松,其作品以纯粹著称,晚年作品多以死亡作结,比如《驴子巴扎塔尔》、《温柔女子》、《穆谢特》、《武士兰士诺》、《很可能是魔鬼》等,其格调走向更加客观、沉静、隐忍和希望。其实,《喜丧》的开放式结局植根于布烈松。我希望延续老爷子的精神实质,坚持探索电影本体的东西,希望在自己的作品中完成纯粹的表达。”

虽然《喜丧》受到大师级导演的作品影响,但是故事灵感却来源于张涛的一段亲身经历,“影片中对林郭氏最大的善意来自于她的二女儿,这个女儿以我妈妈为原型,我的姥姥去世之前在我家生活了5年,患有脑血栓,其生活起居全由我父亲照料,少年时代的这段记忆极为深刻。在我的奶奶2012年去世的时候,以两位老人为主要原型,我写下了《喜丧》这样的一个故事。”

为了更加纯粹的美学表达,在整部电影中,张涛选用的演员均为没有接受过任何表演训练的素人,这些人来自农村和郊区。虽然选择素人的好处是能原汁原味的呈现电影人物的特点,但是演员调度却是一件较为棘手的事情,因此张涛在调动演员的过程中选择复杂问题简单化处理。

“生活本身就是戏,它比戏要精彩,与人相处就如同拍戏,拍戏也如同做人。沟通成本很高,也极为困难。”

这部电影里的主要演员是没有受到过多文化教育且年纪普遍在65岁以上的农民或退休工人,在演员调度的过程中,张涛一直坚信与秉承见到本心,要以诚相待,“真心尊重,敞开心扉与其交流,因为每个人的内心都有特别柔弱的地方,最强的人也会有情感的死穴与封闭的闸门。心息相通,你才会走进。彼时,他们就会变得像水,放在任何容器里面都容易造型。”

在拍摄《喜丧》的过程中,张涛表示想磨平演员们表演的痕迹,达到布烈松对“电影模特”的认知,达到没有表演的境界。影片中所有的哭与笑都是真实呈现,按张涛自己的话说,这部影片最让他觉得自豪的就是这些演员,因为他们的表现完全生活化,在电影表演的层次上理解可以说“已为化境”。

除此之外,为了更真实的呈现影片,导演组在道具等细节之处也下足了功夫,比如门上的福字是导演组去四处搜寻而得,比起买新的再做旧处理要来得更有生活质感;影片中出现的照片、镜子已经有五十几年的“年岁”,屋里的桌子也是导演组从当地收藏家那里寻来的有上百年的“老古董”。

关于乡土题材的影片,接下来张涛会接着拍摄,“这一系列大约有6部,视角均放在特殊的大时代下的农民群体与乡土空间,在接下来的时间里团队会以乡土系列为创作主导,去真实的展现可能被我们忽视过的群体或者说梳理曾经被淹没的价值观。”

与去年忻钰坤的《心迷宫》有些相似的是,《喜丧》也是一部农村题材的影片,对于现在越来越多的青年导演将作品的视角放在中国农村,张涛认为这是件好事:无论是忻钰坤的《心迷宫》还是自己的《喜丧》,都在关注乡土文化,在今天时代大发展的背景下,工业文明与农业文明正在进行碰撞,现在很多导演的创作,无论是怎样的表现形式,都很有意义。

在谈及参加FIRST青年影展会对自己有多大帮助时,张涛很清醒:“一直以来感动于FIRST青年影展对现实主义美学的坚守,而FIRST的存在在挖掘与推动新人导演方面发挥了重要作用,对一个导演职业生涯的开启有重要意义。另外一方面,导演生涯的延续与参加电影节不必然产生关系,关键的是作为一个导演是否能坚守自己,不能妥协不能陷落,其实路在脚下。不要指望一部作品就能让大家熟知,那只是昙花一现,电影节下来的好处是能让大家接触到作品并产生广泛的互动,引用王小帅导演的一句话说有些电影是需要有人去拍的。我觉得电影艺术因此而向前发展。回应在颁奖礼现场媒体见面会的一句话,如果说我们能看得更远,那是因为站在电影巨人的肩膀上,正因为有那么多电影前辈的基础和美学铺垫,是他们的托举使得我们才能继续开拓。”

至于影片上映之后是否会考虑票房问题,张涛直言:“我一点儿也不关注这个,我在乎作品本身,好的作品如河流,静水流深。票房于我而言没有意义,唯票房论不是我的初心。”

“中国电影现在需要态度”,在“饿不死”的前提下,源于对电影艺术的执拗和坚持,张涛仍会继续对电影本体的探索并结合个人化的表达。

“把别人‘不要’的东西拿来做,这是一件很牛的事情”

值得注意的是,FIRST青年影展在吸引青年导演到来的同时,也吸引了国内数家影视公司的关注。通过创投会环节,资方可以搜寻心仪的电影项目,为其提供资金和渠道等资源,同时寻求合作的这些电影项目也能为影视公司的作品库“添砖加瓦”。

创投会结束后,我们与云栀影业董事长陈一荣聊了聊这次他在创投会上的“收获”。

虽然云栀影业目前正与百年影业合作筹备开拍新电影《暴雪将至》,但是陈一荣告诉我们FIRST青年影展一定要抽时间过来,因为这里挖掘电影的新生力量。“其实对于青年导演们而言,从“0”到“1”这个阶段的跨越存在一定的困难,但是都在尝试着做,每年的青年影展,至少能把握到一部做的有声有色或者是综合而言比较成功的不错的影片。”

创投会上共有12部影片或电影剧本呈现,但是能打动云栀影业只有三部,陈一荣告诉三声:“这次创投会,虽然有三部作品有意向,但是最后选定的只有两部,我们选片子首先要觉得片子有意思,其次必须影片要有自身的特点。”

创投会上的大部分电影作品虽然处于剧本阶段,因此进入下一步拍摄计划时他们非常需要资方的协助。“比如我们看中的一部影片需要到出国进行拍摄,因此所有拍摄地点以及细节问题是需要我们资方来提供协助。这个帮助都有预算,资金额度都在我们的设定范围之内,毕竟年轻的导演作品开始成本比较没那么大。”

这次创投会环节还吸引了和和影业、阿里影业、黑蚂蚁影业、正午阳光、合一影业等影视公司前来,尽管云栀影业与这些影视公司相比,在体量和资历上还有很大的上升空间,但在陈一荣看来与青年导演合作还是得讲缘分,“尤其是大公司,未必会全身心的关注到这些年轻导演,大公司来这里参加创投会后,信息逐渐反馈上去,需要时间,而我们就是我来,是否能达成合作当时就有决策,效率极高,所以是希望和机会同在。某家体量较大的影业来的负责人还表示,我们今年就是来看看,看到有就有,没有就算了。”

对于选这次创投会选片,陈一荣很清醒的认识到:“所有人都把目光聚焦在几部能盈利的影片上,竞争自然就变大了,这样容易希望越高失望越大,有的时候期望不需要太高,把事情专心做好,反而很容易化腐朽为神奇。”

因此他选择“另辟蹊径”:云栀影业就是想做小而美的作品,但是商业片也要做,毕竟公司要存活下来,把别人“不要”的东西拿来做,这是一件很牛的事情。

云栀影业这次选定的影片是主要偏文艺的剧情片,我们很好奇为什么选择在中国还不太有市场的文艺片?陈一荣说:“做文艺片一定不能抱着肯定亏或者是亏是正常的心态来做,这是行不通的。”

评论