文|聚美丽 晓 伊

有人说,在中国,最聪明的“大脑”多集中在高校和科研机构。我们国人几乎很难去想象,有一家毫无高知或国资背景的民营企业能在某个领域中,拥有很高的科研和技术水平。“在科研上,企业与高校怎么可能比拟呢?”

这种观念与现状,与中国社会的传统结构和价值观有极大关系。《管子》中提及四民:士农工商,士即读书人居首,商人在最末。这样的划分,也直接反映了社会资源的分配,一直影响至今。

不过,可能有人会问,这跟化妆品企业有什么关系?

早两年,在功效性护肤品没有成为热门赛道之前,很少有人会谈到科研与技术。这与国内企业的发展阶段有关,当然也有历史原因存在。

事实上,目前国内传统一线品牌基本都是从CS渠道中杀出来的,以人情网络的销售起家,而不是以某个核心或多年研究的技术起家。这方面,对于国内企业来说是后来才补上的。

随着市场趋势的改变,国内化妆品企业都敏锐地嗅到,消费者们对产品功效的需求越来越高。同时,由于还没有从功效验证到信息传播的成熟体系,不少测评类美妆KOL也不断在“挑战”企业推出产品的品质,试图分取企业的一部分话语权。此外,在现代化妆品的发展上,我们一直以欧美发达国家的企业为师,这些跨国公司稳固的基本盘和增长路径让我们越来越意识到科研与技术的重要性。

所以,一时间,不论是生意人还是企业家,不论是短期盈利还是长期主义,不论是高调喊口号还是低调去布局。总之,当下在化妆品这个“营销制高点”行业中,大家都把“科研与技术”树立在最醒目的地方,以表示自己的重视。

话说回来,结合整个大背景下,社会结构和资源分配的原因,以及我国化妆品企业普遍的能力结构与资源情况,企业想要真正在科研与技术板块提升,比如最典型的自主研发原料,那么与高校和科研机构合作进行“产学研转化”几乎是一个标准答案。

但这个答案,是经客观条件分析、推导出来的。实际上,从理论到实践中间有多大的鸿沟?又有多少现实因素带来的问题?本文将了解和探讨一二。

“产学研”(IUR:Industry-University-Research),是一个舶来的概念,早在我国领导人于上世纪80年代去美国考察时,美国的企业与高校就已经有这样的合作形式。

现在,不少国内化妆品企业都与高校建立了合作关系,这对于规模化企业而言更是某种“标配”。曾有媒体对业内的“产学研合作”进行不完全统计,诸如华熙生物、贝泰妮、珀莱雅、上海家化、百雀羚、环亚集团、上美集团、相宜本草等10多家知名企业都至少与两家以上的高校或科研院所有合作。

不过,在对外企宣中,这些企业对“产学研”并没有很高调的进行宣传。在面向消费者的产品推广中,也很少提到与高校有关的研究应用成果,似乎有些讳莫如深。

2021年6月5日,“皮肤健康产业中国科技联盟”在上海启动,其联合发起的33家机构中包括清华大学、华东师范大学、华东理工大学、江南大学等国内具有代表性的高校,以及企业、社会组织、行业商协会和科研院所等。

相关报道称,该联盟倡议,释放化妆品产业的科技潜力和创新动力,打好皮肤健康产业关键核心技术攻坚战;各方搭建平台,以标准制定带动产业规范化发展;以及,启动中国化妆品行业“领头羊”计划,力争培育一批知名中国品牌,塑造化妆品产业的国家名片。

“以前可能有一些高校的教授,对于化妆品应用研究的热情不是很高,因为他们觉得对比药品而言,化妆品的有效成分添加量太少了,没有什么技术含量。不过现在也在改观,围绕皮肤健康整个板块去研究。而且,以往化妆品产业方面,影响力很大的国内高校偏少,而现在985/211类高校也开始参与进来。”某国内原料公司创始人说道。

那么,“产学研”这个恢弘的概念,大致该如何拆分开来落地呢?

化妆品产业链,尤其是护肤品方面,整个产业链非常长。化妆品属于精细化工业,是制造业大类下的一个分支产业,其链条涉及生物材料、植物原料、配方设计、功效验证等领域,融合有机化学、植物学、生物学、皮肤医学等多学科的知识体系,是个比较具有代表性的跨学科产业。

“我一直认为,化妆品领域最核心的创新,是材料(原料)的创新。”佰傲再生医学研究院副院长吴田田说道。她是生物学博士,拥有一定的科研背景。

原料是化妆品的源头。从科研端提供市场竞争力、具备更好功效的新原料,对化妆品企业来说是极为关注的核心点,也经常是一家企业在科研技术板块投入、提升的切入口。

但是,在原料研发这个节点上,企业需要分好几个步骤来走,基本可以分为探索、锁定、研究、功效评估、中试,以及量产。

辉文生物创始人骆峰表示,企业要解决这些环节的问题,实际上结合起来是一个巨大的集成式系统工程,从物质的特性、功效、活性动力学、安全性、代谢途径、制造工艺、质量控制、制剂、消费者接受度等多个维度进行分析和研判。

首先,发现一个新的物质,“在研究中要找到这个对标的靶向,看看这个物质能否起到好的作用,这是第一步。”

第二步,这个物质是否能用?这时主要进行各种安全性评价,还有在配方中的表现,考察稳定性和功能性,跟各种乳化剂或者表活之间是否会形成干扰等。

第三步,则是重点解决这类问题,“实验室里捣鼓一下出来的东西,效果可能非常好,但量化生产以后,消费者使用起来效果很差,那中间的环节就需要改进。”

从发现物质开始,到最终实现“民用”,其实中间有很长的路要走。尤其是对于物质/原料的基础研究,属于科研领域的内容,商业世界中的投入与产出比计算对此并不适用。如果说得再直白一些:这笔账是算不明白的,投入不见底,产出别预期。再者,从整体水平上看,我国民营企业在科研与技术方面是不占多少资源和优势的。

但高校的核心板块,除了教学之外,就是研究。不断进行前沿的基础研究,正是高校的主业和职责。

上海伽誉创始人项光刚毕业于华东理工大学,是生物技术专业出身。在创业后,上海伽誉与华东理工大学有不少合作,项光刚说:“我毕业后,和华理的药学院一直有联系,最早的合作算是请他们帮忙,没有签过正式的协议。前期研究上,他们给予了我们很大的一些支持。”

他表示,在原料研发方向,尤其是基础研究,企业应该跟高校有深度合作,对接研发需求。“因为我们自己从源头去研究一个物质,周期太长了。而高校里的老师大部分都在做基础研究,对很多物质也都做过基础研究了,把毒理、基础性的核心功能、成分等等拆解得比较清楚,这样我们(企业)接上,这个研发周期会缩短很多。”

此外,高校做了基础研究,企业再去看研究成果进行筛选,其实企业能减少很多前期投入的风险成本。因为,不是所有物质/原料都可以进行转化的。

项光刚提到,他在看到一个物质的基础研究某个点很有价值时,会再深入做一些研究和测试,来判断这个物质适不适合产业化,从实验室到工厂的量产上有没有明显的bug。如果这些没搞清楚,也没有事先衡量就决定要转化,失败概率会很高。

骆峰举了个例子,辉文生物曾经和日本某个著名的大学有过一次合作,是围绕谷胱甘肽抑制剂展开的。这所大学希望通过科研合作,以后把这款原料在中国落地,辉文生物也进入了合作公司的筛选范围。

“在国际上,比较讲究通过合同的方式把知识产权锁定,这对我们来说没有任何问题。他们就公开了工艺,我们也参与进研究与探讨中,但最后(这次合作)是被我们否定的。”

为什么否定?骆峰坦言,因为这个原料的工艺过程太复杂了,需要经过30个步骤的合成。而且在价格预测上,可能每公斤的价格是120万人民币。原料功效验证是非常好的,但辉文生物在综合考虑后认为,原料应用的成本太高,消费者无法承受产品在零售终端的价格,于是终止了合作项目。

“有些研究适合上书架,而有些研究适合上货架,要把这两者区分开。不能因为现在产业化热门,就想让所有研究成果都产业化,都上货架,那是不现实的。”西安交通大学特聘研究员何旺骁教授说道。

他表示,可能有些企业不太了解这点,团队也不太懂科研,去高校买了一个研究成果,但事实上那个成果更偏理论,而非转化。投入不少资金,最终发现不行后,两边都失望。

所以,这里就引出了两个关键点:在“产学研”中,企业需要具备什么样的能力?某个新原料从实验室走到工厂,要面临哪些客观问题?

首先,企业去外部的高校合作,该如何去找相关研究成果?是先通过文献去锁定一个原料及论文署名的高校研究人员,还是先接触一个高校的实验室,再看他们有哪些成果。

骆峰透露了辉文生物的一些方式,有基本的3个点:

1)有非常发达的科技情报搜索能力,而且不仅限于国内发表的文献,视野要放在全球范围;2)有专利检索和识别、判断的能力,不能听人说什么就是什么;3)有市场流行趋势的把控能力。

他表示,当企业自己有了科技与专利情报收集的网络后,可以做到对高校进行反向提案,“我们非常了解跟我们合作的高校,教授、科研人员的强项在哪里,请他们发挥自己的专长。在研究成果转化的过程中,不是一个科学家就能完成的。”

“有的科研人员专门负责植物物质的发现,有的则负责其物质的结构鉴定,有的负责筛选后的植物物质能否以合成方式来制备,每个人只做一个点,最后的集成在辉文完成。而我们这样的企业,强项是在产业化过程中建立工艺标准和质量标准,有了这两个标准后,才能在车间里做到大规模生产。”

但这样的布局只是基础,是一个框架体系,在落地的实际情况中还有很多限制因素,甚至是隐患。

从1毫克到100克,再到1吨

在技术手段上,实验室制备出来的物质产量可能十分有限。

骆峰举例道,国内某著名高校的一位教授,对某个物质研究了很长时间,文献与专利都非常丰满。但实验室里,都是以毫克为单位计产品的数量,如果要做各种角度的验证,比如抗氧化、美白等测试,那一定是会做到100克左右的产品。

“这里产生了一个非常困惑的问题,第一,实验室里需要经年累月的时间才能做出100克,在产量上就很难实现;第二,让一位教授去提取、制备100克物质,那是巨大的资源浪费。”

其次,在生产成本上,实验室里的有些物质太贵了。

吴田田表示,在她从事的生物学研究中,有些毫克级的试剂都是几万、几十万的,提取出来就需要这样的成本,更不要说后面做验证,乃至产业化,运用到“民用”的产品中去,这么高成本的东西肯定是不现实的。

第三,在知识产权上,企业跟研究人员是否会产生纠葛。

“实验室做100克很难,而企业当然能快速实现这个100克的生产。但是这个过程中也会有个问题,从教授的角度,他把自己的knowhow(专业技术)交给企业,企业去做了100克,那他的知识产权如何保护?虽然可以签订合同,但教授还是会担心的。”骆峰说道。

同时,“从企业的角度,也要考虑动用很多的人力物力去做这100克物质值不值得,因为100克的生产是工程师做的,1吨的生产才是车间工人来做。而且,企业把物质制备出来、测试以后,高校教授也会要求把你的评价过程、结果告诉他,这点是合情合理的,但评价的方法论本身也是企业的knowhow(专业技术)。于是两边都有顾虑,也会有一些纠葛。”

从实验室数据到终端消费者,中间会有功效不断损耗

有位新锐品牌创始人曾公开表示,很多原料的实验室数据很漂亮,但当它加入到一个配方中,规模化生产、产品上市后,从消费者的感受反馈来看似乎就没有那么好了。

项光刚坦言,从实验室到消费者市场,同一个物质的表现确实会有不同程度的差距,并且这是没有办法避免的。

“在高校和研究院所,物质的功能性测试很多时候都是做体外实验,就是用细胞或酶。但体外实验没有透皮的过程,是直接对接细胞,成倍剂量是可以发挥大的功效的,可是这个不能指导我们在终端的配方。”

他表示,做配方时,活性物会有损失,加热会有损耗。消费者在使用产品时,活性物还需要透皮,穿过角质层的屏障。但物质不可能完全过去,会被挡在外面。因为各种因素的限制,经过层层损耗,最后的功效表现一定是打折扣的。

据项光刚介绍,他的经验是,“如果我们做的是体外测试,即细胞实验,在后续配方添加中要达到50倍到100倍,这样一个计量比。假如某个物质,你在实验里加了万分之一的量,那么在配方里,肯定要添加百分之一的量才能达到你做实验时的功效。”

吴田田认为,要比较辩证的来看待这个问题。在实验室内,如果需要一个物质来做实验,在提取、制备或存储上是不计成本的,追求非常高精度的去研究它。但在后续的产业化应用中,这些因素都必须考虑进去。

“比如一些生物材料,在零下80度的条件,或者说在液氮中以更低的温度来保存活性是最好的,这个储存要求实验室里可以做到,但在消费品的产业化上就是非常不现实的。如果我们想用最完美、功效最好的方式去应用某个材料的话,那可能很多新材料只能永远存在于实验室中,离大家的生活很远。我觉得这对于我们整个行业发展来说,并不是一个太好的事情。”

企业与高校之间存在的思维差异

吴田田所在的佰傲再生团队,此前是做基础研究。在2013年,美国与德国科学家关于外泌体的研究获得诺贝尔生理学奖(医学奖)以后,外泌体的科研就呈现一个井喷状态。在这种趋势下,佰傲再生的团队也进入到外泌体跟抗衰老相关的一系列研究中。

“在我们这些年的碰撞过程中,我自己感受到,基础研究和产业化应用两者间,有时候思维方式存在比较大的差别。因为科学研究,是用尽各种方法、不考虑成本来得到一个物质,在精确的条件下,呈现出实验结果,然后发表论文。”

但是,产业化时首先要思考的是成本、产量和产率。“比如说外泌体,它的提取、分离在科研中有很多种方式,每个方式都各有利弊,我们要去找到在产业化中最适合的方式,尽可能做到低成本、高效率、产量能支持广泛的应用,同时功效也比较接近实验室中精确制备方式得到的效果。尤其是成本可控,这个其实很关键。”

曾经有科研工作者谈到,国内学术界比较重视论文,在基础研究领域,相对更容易写出一些高水平的文章。项光刚表示,从客观上看,这跟国内高校的培养机制有关。在高校内评职称,如晋升副教授、教授,拿研究经费等,都是看论文成果。一方面,做基础研究容易出文章,关于某一个物质就有上万篇论文;另一方面,有产业化研究才能产生知识产权和专利,比基础研究类的论文难度更高,而专利在评级时是不算业绩的,所以一般科研人员不太倾向做应用、产业化,偏工程性质的工作。

“有些老师教授也有专利,是几十年前的东西了,专利都快过期了,还放在学校里。没人会去对接这些事情,(这些专利)都不一定被企业发现,拿出来转化。”

诚然,在目标、侧重点、思维方式,甚至沟通方式上,企业与高校之间都有一条鸿沟,而且不是那么容易能跨越。

骆峰认为,产业化过程,现在走的这条路也有很多是值得商榷的。在企业和高校间,高校的科学家如果去主导产业化会碰壁,因为商业和学术是两码事,但企业主导创新而忽略了科学家的存在,一定会掉进陷阱里。所以没有非此即彼的绝对论,这是一个相对的、需要不断互相磨合的过程。

“我们这个世界,其实不缺知识和技术,也不缺市场表现的企业,关键是能把这两边串联起来的能力,是稀缺的。这样能在中间的人特别少,要有专业的学术背景,懂研究、懂技术、理解商业,在各方面进行沟通,然后整合。”

一个潜在隐患:高校里的知识产权归属问题

相比前文提及的问题,毫无疑问,这是个有些敏感的话题。根据相关规定,高校或科研院所的科研人员在职期间的职务发明,原则上应该归属单位。

《中国新闻周刊》曾对科学家创业潮进行报道,文章中提到,当职务科技成果属于一种国有资产时,原先规定,如果要将其转让或者作价出资,需要一级一级上报,达到一定金额时要上报至国家财政部才能获批,效率非常低。直到2019年,这种知识产权的处置权下放到高校和科研机构,即科研人员所在的单位可以自行决定,成果是否出售,以及出售的价格。

以前,高校教授直接创业是有风险的,问题多出在“职务科技成果属于国有资产”这点上。

比如,2013年10月,时任浙江大学副校长、自动控制学家褚健刚入选了中国工程院院士的候选名单,突然因涉嫌贪污而被刑事拘留。褚健当时也是中控集团创始人兼总裁,他被指控了4项罪名。在2014年检察院对褚健一案正式提起公诉时,保留了一项指控,表示2003年中控公司脱离浙江大学的过程中涉嫌侵吞国有资产。这起案件被称为“中国科技第一案”,褚健最终被判处有期徒刑3年零3个月。

再如,2016年3月,清华大学建筑学院教授付林因涉嫌贪污,被北京市海淀区检察院立案侦查,同日刑事拘留。2017年5月,检察院提起公诉,指控付林涉嫌贪污罪和挪用公款罪。这两个罪名,与付林在校外成立公司、企业赞助付林团队的科研经费,以及其团队与企业在科研成果转化上的合同纠纷有关。2018年2月14日,付林获得取保候审。同年9月20日,检察院决定对付林撤诉。

不过,国家政策方向在改变。2015年,中国出台了《促进科技成果转化法》,该文件提高了科研人员参与成果转化应得的收益比例,给予成果发明者和贡献者最低奖励比例为50%。2016年4月,国务院办公厅印发《促进科技成果转移转化行动方案》,大力支持高校和科研院所开展科技成果转移转化。

2021年12月,全国人大常委会表决通过了修订后的《中国科学技术进步法》,将“应用研究与成果转化”设为专门章节,探索赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权。并且提出,鼓励科研单位采取股权、期权、分红等方式激励科研人员。

在这方面,如果企业和高校的科研人员有关于“职务科技成果”的转化合作,那么明确这个知识产权归属,以及后续在产品应用上是否顺畅,是有必要的。

除了以上几方面之外,项光刚还提到一点,在产学研的过程中,企业不能照搬科研院所的研究成果,需要通过“中间再开发”。

项光刚创立的上海伽誉是一家原料公司,以植物提取物为主,在龙胆提取物方面发布过一篇SCI论文,具有自主科研和产业化应用研究的能力。

“去年,福建的青蛙王子公司和华东理工大学建立一个联合实验室,我们也有参与。为什么我们要参与进去?因为青蛙王子赞助了很多科研经费,华理的药学院也研究出一些成果,把论文和专利都给了青蛙王子。但这些成果没有放大、中试过,是不能在产品中直接用的,而青蛙王子也没有原料生产相关的能力体系。所以,原料的放大生产这部分是我们来做的,可以把它真正落地。”他说道。

其实,和所有形式的成功一样,“成功”本身是一个小概率事件,就像有个漏斗在层层筛选,从广口逐渐缩小到极窄的口子。

何旺骁教授的团队在和佰傲再生公司合作,将一款纳金肽应用到化妆品中。他们团队把纳金肽做成超分子的结构,解决了透皮的难题,也经过了功效验证,并且达到可以量产的技术水平。

但这种合作成功的案例并不多,甚至在何教授的视角里非常少。

“实际上,我旁边所有实验室的小瓶子(注:指新原料研究应用)都没有成功过,有些项目我看完以后就放弃了,因为就不可能实现量产。比如纳米酶,现在这个概念很火,就是超氧化物歧化酶,有实验室做了一些更简单的纳米酶,催化效率更高,添加量可以更低。但是,一看它生产的困难程度,我当时就觉得没法做。”

何旺骁教授坦言,在产学研转化上,问题确实挺多的。不过他也表示,中国企业一定要和高校合作,这是一条非常好的路径。

何教授曾在美国的高校实验室工作过两年,2019年回到中国。他从更大的视角表达了自己的看法。

“中国和欧美的体制不一样,欧美真的是资本主义下的体制,但中国是一个举国体制。在中国想做点好的事情,只要能跟国家联系上,有国家的背景,那做起来就完全不同了。”

他表示,在欧美国家,在科研经费上企业投入多少就是多少,都算自己的支出成本。而在中国,企业跟高校合作的课题,实际上横向撬动了很多国家资源。

“比如,某个企业跟高校科研人员合作,给了几十万经费,有新的原料成果。在明确知识产权后,企业可以买下这个成果。但是,为他们承担这个课题进行研究的团队工资是国家发的,学校里价值几个亿的科研平台也都是国家拨款,不用企业掏钱来投资。如果折合成欧美的角度来说,那成本就不是几十万,可能要几千万才能拿下来。”

他还举了个例子,有一家公司给了一位科研人员带领的团队100万课题经费,其团队做出一些成果后,跟国家申请了1000万的研究项目,在这个方向上和这家公司一起往前研究探索。所以,对于这家公司而言,他们的研发成本是100万,但其实获得的科研成果是价值1100万的。

“国家现在是在鼓励高校和企业之间建立合作关系的,也鼓励高校的科研成果要进行企业转化。说实话,高校的科研成果刚开始转给企业,价格是很低的。但高校这么多年积累的成果,背后可调动的资源又非常多。我们国内的企业要用好这个资源,就像中国的药企这几年跟高校合作很多,把这些资源用得最好,所以我们看到现在国产药做得挺不错的。”

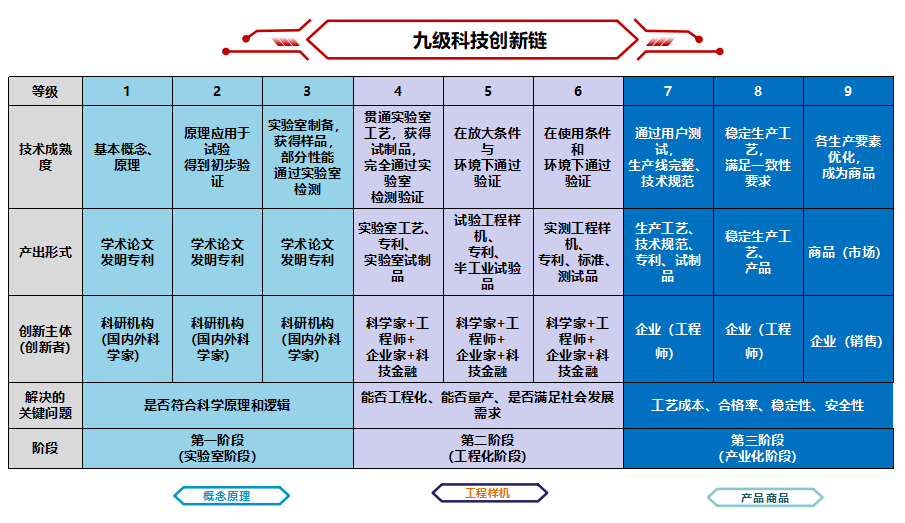

目前,国家公认的产学研流程分为九级科技创新链,其中1-3级是基础研究阶段,主要在实验室中,创新主体以科研人员为主;4-6级是工程化阶段,探索是否有量产的可能,这时工程师、企业就加入进来了;而7-9级是产业化阶段,主要由企业核算生产成本、建立技术规范、量产标准等。

图片来自美丽修行大数据

2020年全国两会期间,全国政协委员、中国科学院院士赵宇亮提出,中国科技创新能力不足,是因为九级科技创新链不完整,需要补建4-6级创新链。

赵宇亮院士表示,中国研发人员数量世界第一,诸多领域基础研究论文数量世界第一,专利申请量世界第一。但《中国科技成果转化2018年度报告》显示,我国科技成果转化率为10%左右,美国高达70%。

他建议,要改革科技创新链中的科技要素、经济要素和社会要素,其中提到,新技术/新产品是企业的需求,企业是技术创新的主体。4-6级必须是优秀的企业工程师主导并与科学家协同完成,最终接手技术或产品的是企业。而且,在经济要素中,他还建议废除科技成果转化中的“国有资产流失”罪,让知识产权彻底落地。

行文至此,我们看到,从整个大环境如国家发展背景上看,现在企业与高校合作是得到鼓励的。但在科研和技术方向上,高校真的是企业的“救命稻草”吗?也不尽然,在前文中我们同时看到很多问题,企业在“产学研”过程中需要去想办法解决,甚至是接受这些问题。

比如,实验室里的研究成果本身就有“上书架”和“上货架”之分,并非全都能转化;成果转化的成功率并不高,还可能比较低;从实验室到产品应用,中间的功效损耗无法避免;企业在产业化中要平衡成本、产量、产率、效果这几个要素;还要关注科技成果的知识产权归属等等。

如果我们从解决方案的角度出发思考,排除人为无法影响的客观因素之外,企业应该如何提高“产学研转化”的成功率,或许有这几点:

首先,企业自身要有科技情报的收集能力,以及对研究成果含金量的鉴别能力;

其次,企业最好要有“中间再开发”的能力,相当于是4-6级工程化能力;

第三,在与高校的合作中,理解象牙塔和商业世界的思维差异;

第四,尊重科研的发展规律,“这是砌墙,只能一块砖一块砖的往上垒,着急也没用。”

此外,“产学研转化”考验的是集成能力,如骆峰所说:“很多企业以为找到一个高校教授,就能解决所有科技问题,这么想是不对的。如果真是这样,那高校也不用教书了,直接做产业化好了。”

“很多时候,时间是最不可逾越的。有了时间积累后,有些事情或能力自然而然就沉淀下来了。”吴田田说道。

有句话说,正确的路往往是最难走的,所以成功的人很少。也正因为少,所以才弥足珍贵。

评论