记者 |

编辑 | 黄月

流亡意味着什么?是再也回不去的家园,还是踏上新土地的迷茫和困顿?

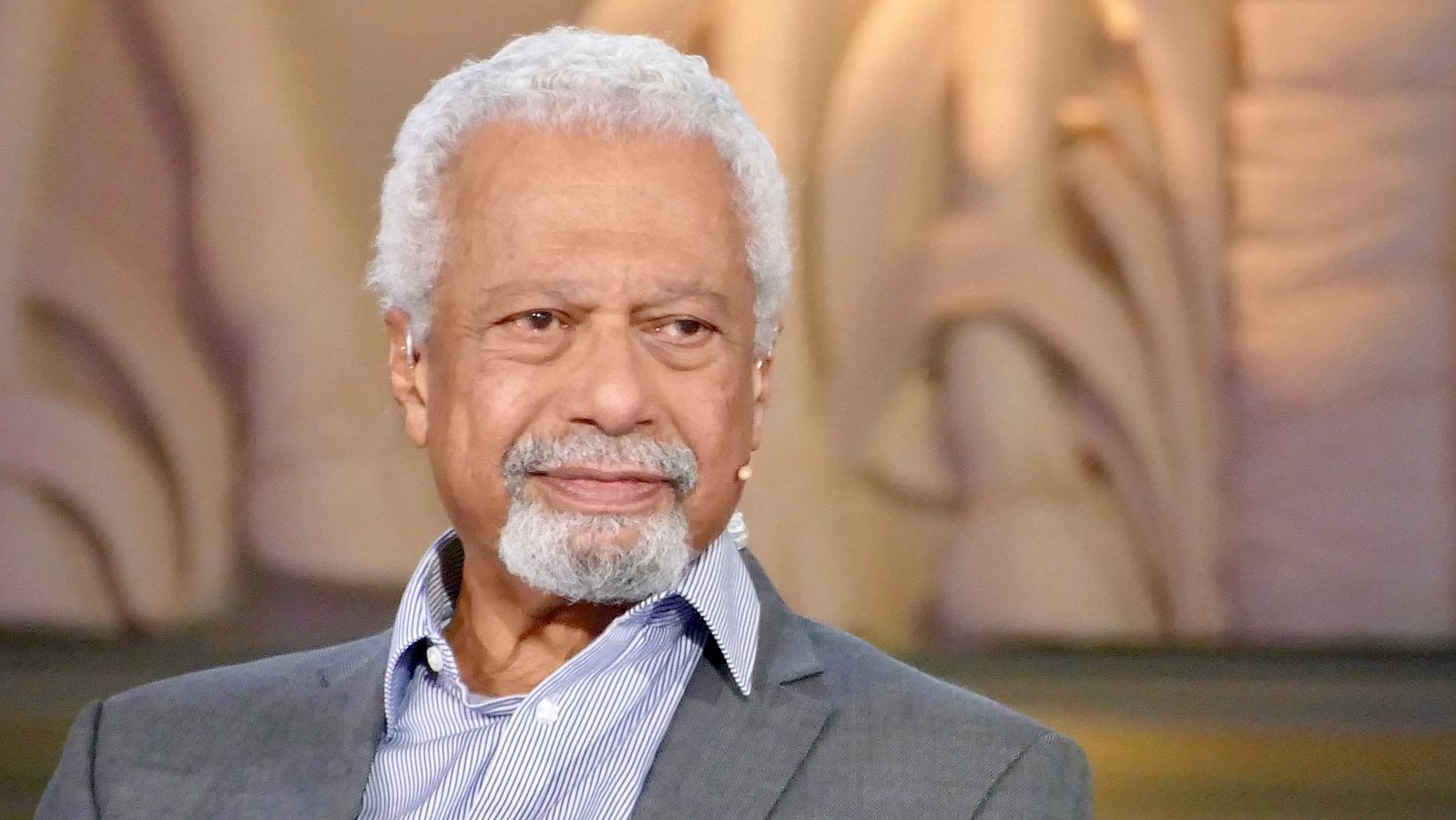

阿卜杜勒阿扎克·古尔纳是2021年诺贝尔文学奖得主,出生于东非桑给巴尔,上世纪60年代移居英国,流放和难民是他重要的文学源泉和主题。他的作品一半书写了东非的殖民地时代,一半以移民英国后的经历为主题;一部分用来追溯“来世”,另一部分用来展望“余生”。

古尔纳在诺奖获奖感言中提到,移居英国以后,他开始意识到,作为逃亡者,殖民主义在他身上留下的影响:“我渐渐认清了有一些东西是我需要说的,有一些悔恨和愤懑是我需要挖掘和推敲的。” 但是假以时日,他发现了另一件令人深感不安的事情——“学者和作家们正在用一种单一的解放和进步叙事来观察他们,以适应当下的真理。”于是,古尔纳决定自己去写那些充满迫害和残忍的回忆。

上海译文出版社在今年引进了古尔纳的五本著作,第一次将其完整引入中文读者视野。在日前的新书发布会上,中国社会科学院文学研究所所长陆建德、作家徐则臣、中国作家协会书记处书记邱华栋围绕着“离散的人,寻着故事回家”这一主题展开了讨论。

对于中文世界甚至全世界的读者来说,古尔纳或许都算不上一个熟悉的名字,不仅捧得诺奖稍显意外,他耕耘的后殖民题材也与我们较为疏远。但是译文文学室主任冯涛却认为,古尔纳是“最熟悉的陌生人”,在大城市里漂泊是现代人的共同经验,在这个意义上,我们都是古尔纳笔下的离散者,找寻着已不存在的往日故乡。

在今天,一个不够复杂的作家可能是有问题的

难民一定是刻板印象中饱经风霜、令人同情的样子吗?陆建德并不这样认为。和2017年的诺奖得主石黑一雄相似,古尔纳在书写记忆的过程中不断重塑自己,读者要自行判断哪些叙述可靠或不可靠。他提到了小说《海边》中从桑给巴尔来到英国的政治难民,“我们假定这位叙述者会赢得我们的尊敬和同情,进入这个故事中,会发现完全不是这样。”

在《海边》中,难民奥马尔并不是传统意义上殖民统治的受害者,他无意中也”迫害”过其他家族的人,故乡不再意味着归属感,而布满恩怨情仇。陆建德认为古尔纳的手法非常老练,他让我们看到每个人背后的历史包袱,并且始终和叙述者保持距离。

徐则臣同意这一看法,他说,“在今天,一个不够复杂的作家可能是有问题的。”——毕竟今天的世界就是复杂的。他认为好作家必须同时拥有两种能力,一种是单纯、尖锐、陡峭的,另一种是开阔、驳杂的——两者古尔纳都具备。

[英] 阿卜杜勒拉扎克·古尔纳 著 黄协安 译

上海译文出版社 2022-9

在徐则臣看来,古尔纳的写作缝合了不同地域之间的文化,这正是诺奖颁给其的重要原因。他以小说《天堂》为例,认为即使是这个故事主线非常单纯的小说,信息量也是极大的,小说中的领队和小老板都拥有第一世界跟第三世界之间的比较视野。“过去我们以为,民族的就是世界的,所以会局限于写地域性的东西,但古尔纳的地域性是经过西方洗礼的,当他重返坦桑尼亚或者桑给巴尔,就会出现强烈的故事张力。”

古尔纳拒绝“后殖民作家”的称谓,拒绝刻板印象,他不制造耸人听闻的情节,而是保留了故事中的交叉复调。徐则臣看到,这也让阅读古尔纳的感受变得非常平静、祥和。“有点像是看《圣经》或是《古兰经》,虽然情节非常有戏剧性,但是你读不出特别激烈、偏执的东西。”在他眼中,同样是多元背景出身,诺奖作家奈保尔则更加“野性和重口味”,而古尔纳是一个“身穿休闲西装、温文尔雅的学院派”。其他出身偏僻、拥有个体化资源的作家可能会不自觉地产生一种猎奇式的描述,但是古尔纳却选择后撤一步,把书写的调子压得很低。

这种“后撤一步”的姿态,也与古尔纳选择用英语写作有关。陆建德指出,古尔纳是阿拉伯人长相,母语是斯瓦西里语,但他从小就开始学习殖民宗主国的语言,即英语,他引用的诗歌也是劳伦斯的诗歌。陆建德提出了自己的疑惑——写出这么好的英文,这到底是丰富了你还是奴化了你?

徐则臣认为,有些非洲作家对英语写作有一种排斥心理,或者存在“用英语写作来反对英语霸权”的立场,但“古尔纳已经从二元对立的状态中脱身出来,他明白,虽然过去的确遭受过殖民,但是其中既有殖民者的问题,也有被殖民者自身的问题,他想要在两个方向上、同时寻找问题和答案”,徐则臣说。

陆建德提到,另一名有力的诺奖竞争者肯尼亚作家恩古吉·瓦·提安哥,和古尔纳有着截然相反的语言观。恩古吉本来也是用英文写作,在上世纪70、80年代,为了反思后殖民问题,他回归使用部落语言写作。他认为,这种尝试肯定不会很成功,因为回到部落意味着现代国家的分崩离析,而“殖民者留下的语言反而起到一个缝合的作用,让国家有一个新的共同的文化工具”。陆建德表示:“我希望非洲作家不要再写部落了,还是需要有新的想象,跟现代的社会有更紧密的联系。”

冷门作家?诺奖就像打向黑暗的一束光

恩古吉更加热门,诺奖为什么选择了古尔纳?

徐则臣认为,诺奖的意义就在于“通过授予一个作家奖项,来让我们想象中的世界变得更加完整”。如此看来,古尔纳是很合适的选择。冯涛同样表示,我们对东非的历史知识非常有限,但它其实是一个多文化混杂的地域,历史上相继被德国和英国殖民,我们正是通过古尔纳的作品才逐渐了解到其历史文化。在《天堂》和《来世》两本作品中,古尔纳就写到了德国殖民和英国殖民的正面战争,追溯前生,想要搞清楚自己的民族到底遭受了什么。

[英] 阿卜杜勒拉扎克·古尔纳 著 刘国枝 译

上海译文出版社 2022-9

邱华栋提醒我们,二十年来,诺贝尔文学奖出过许多冷门作家,像是2002年的匈牙利作家凯尔泰斯·伊姆雷,或者2004年的奥地利女作家埃尔夫丽德·耶利内克,她得知获奖时惊讶极了,但当我们看到以她的小说改编的电影《钢琴教师》,便不禁折服于对人类内在张力的探索。同样,对中国读者来说,古尔纳也是一块陌生的然而充满吸引力的文学大陆。

冯涛把诺贝尔文学奖比作“一束光”:“黑暗中很多人在跳舞,突然有一束光打过去聚焦在他身上,我们会发现他跳的真棒,实际上他跳的本来就很棒。”邱华栋说,古尔纳让我们看到了文学中不曾被看到的、被忽视的东西,“在空间上,他把非洲和欧洲大陆之间的裂缝进行弥合;在时间上,他对记忆进行了修补和重建,甚至写得更加绚烂和深邃。”

那么,除了陌生和新奇带来的吸引力,古尔纳作品中的普世价值何在?作为出版方,冯涛也担心过“殖民主义”的标签会吓退不少读者,但他认为我们完全可以结合自己的生存境遇去理解古尔纳。

“北上广也是移民城市,我们在这样的境遇里会产生心理的不平衡和困惑,需要去寻找一些精神慰藉。越是感觉跟这个地方格格不入,越说明你是有真正追求的读者,那么,你就越会在古尔纳的作品中收获真正的同理心和同情感。”

徐则臣从“乡愁”的角度出发,认为乡愁并不意味着家乡就一定好,我们一定要回去。虽然人的基本情感不可避免,但没有一种情感是完全排他性的。古尔纳提供的就是这种宽阔的二元论:“好的东西未必全好,坏的也未必全坏。”不能拿乡愁来绑架一切,也不能拿现在的奋斗工作来取代某些东西。

“苏东坡说‘此心安处是吾乡’,但是现在这个心安的地方就是找不到,这恰恰是现代人的正常状态。古尔纳给我的启发就是,不用非得有一个预设,或者用文学去证明这个预设,而是去兼顾不同层面的整体感,这才是一个整体性的、全球化时代的作家需要做的。”

评论