记者 |

编辑 | 黄月

进城打工者们书写的文集《劳动者的星辰》是亲切的,同时也令人感到不安。亲切的是,从这些漂泊在大城市的劳动者的自述中,我们看到了农民工、月嫂、家政工的内部生活;令人不安则在于,这些表达与我们以往想象中的有很大不同。

诗人于坚曾将工人诗歌形容为具有身体性的、动手的,以此区分于学院书斋的写作,《劳动者的星辰》也呈现出了明显的身体性与动手感。从家乡来到大城市、几经起落的作者们,用富有经验的口吻讲述自己的见闻与在城市的窘境时,并不扭捏,甚至会探讨起自己未来的出路是否划算——这同样是令人亲切又令人不安的。

“踏踏实实做农民”

在《穷孩子的学费》一文里,姐弟俩同样面临辍学的困境,于是想出用蜈蚣与黄鳝换学费的办法,结果姐姐的蜈蚣被老鼠偷走了,弟弟的黄鳝溜走了又复回来。像下赌注一般地,蜈蚣与黄鳝的习性造成了姐姐辍学、弟弟复学的不同命运。

《红薯粉条》写的是“我”与家人收红薯、制作和贩卖红薯粉条的经过,其中的劳动者尤其是女性劳动者,并不是坚强、朴实的铁娘子形象——“我”是一个怕鬼的小女孩,害怕红薯地里的饿死鬼会前来纠缠,有时又显得富有生存智慧,在妈妈不肯降价时随机应变,获得更多顾客。妈妈在卖粉条时也懂得找有单位的工人作为顾客,因为拿工资的人才舍得买东西,东奔西走的打工者更心疼钱。《大哥哥的梦想》一篇中,不切实际想要搞发明创造制作飞机的大哥哥在梦想破灭后,决定以后“踏踏实实做农民”,好像“踏踏实实”是劳动者的第一属性。

到底什么叫做踏实呢?应是不好高骛远,少点虚无缥缈的幻想,本分地做好自己的事,又或者是对罚款或鄙夷不抗拒不做声。然而,让劳动者形象真实可感的,正是这些从踏实印象中旁逸斜出的精神。

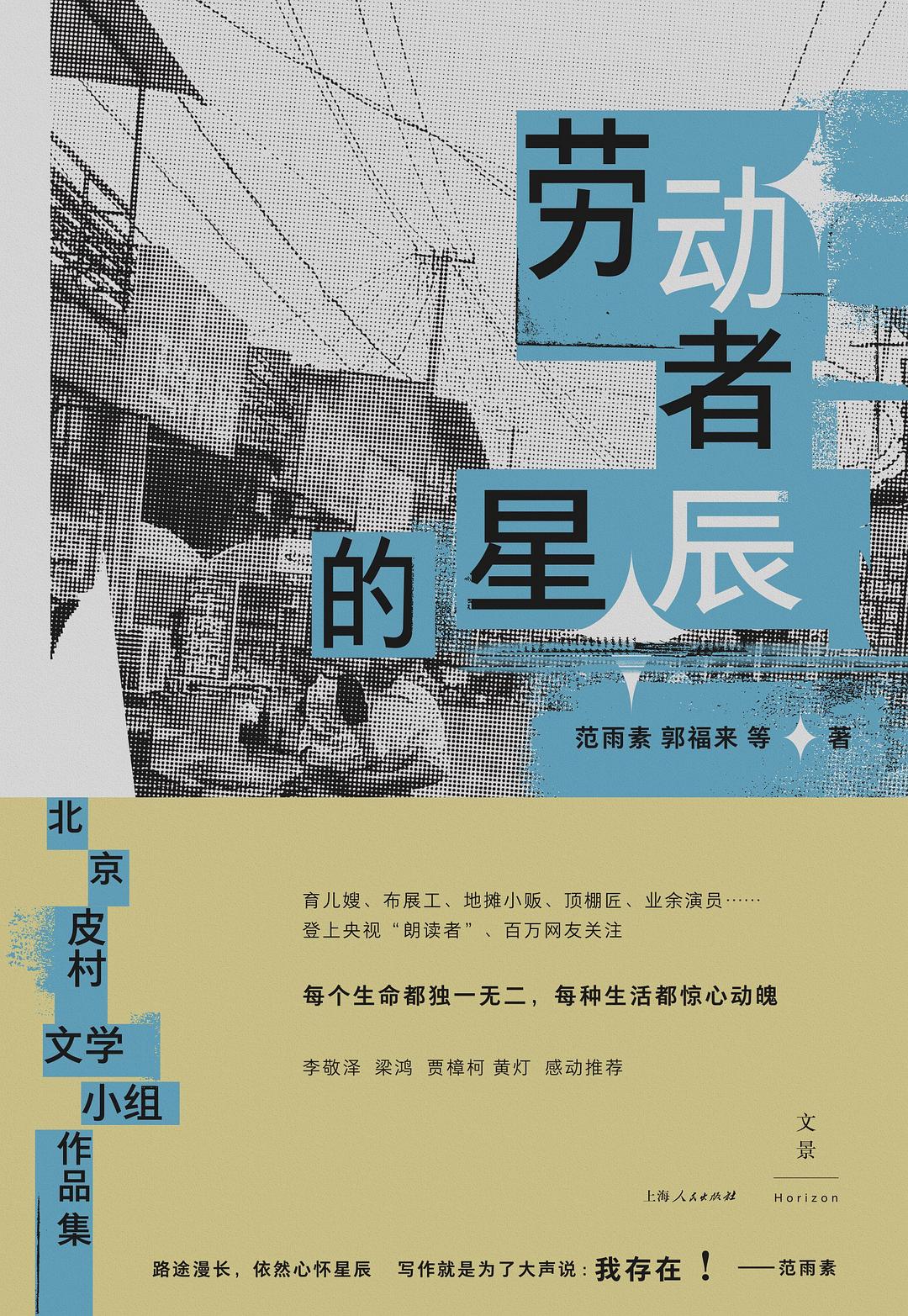

范雨素 郭福来 等著

世纪文景·上海人民出版社2022.8

《工棚记狗》这篇文章里写了工地的工人养了一条流浪狗,养大了养肥了是为了找乐子,而不是像路人理解的要给它煮了吃;《记鼠》讲工人又养了一只皮毛油亮的硕鼠,为的是让一模一样的生活稍微有点区别,而这一点乐趣是很难被外人理解的。

工棚的狗与鼠消失之后,工人的感伤与工棚的简陋环境、漂泊无定的打工生活显得格格不入,因为这里的信条本应是,有东西吃、有地方待就够了。这种不协调与惊奇感也出现《穷孩子的学费》里,十二岁的小女孩走在路上,突然大哭不停,既然没有缺少吃喝或跟家人赌气,为什么要大哭不停呢?第一人称的讲述向人们袒露了“我”的内心,而这种接近也流露出丝丝不安:“我”对自己的命运有如此清晰的判断,接下来不仅仅是学不能继续上了,从此之后也不能再亲近文字,将要荒废难得的天赋。可是,十二岁的小女孩有什么天赋或命运可言呢?工棚里的狗和鼠又能培养出什么样的特别的情感呢?对于他们来说,这样的哭泣和亲热难道不会有点过分感伤了吗?

比起劳动过程的不踏实——这通常体现为正面的机灵,懂得寻找路径方法——更让人不安的,是乐趣与梦想的不踏实。情感的清晰与细腻也同样挑战着踏实的印象,在工地漂泊想要养老鼠的男子和想要用文字谋生的女孩,他们以鲜明的快乐和悲伤刺穿所谓“踏实”的面目。

有经验与挨欺负

与一般专业写作者非常不同的是,《劳动者的星辰》的作者们确实有身体力行的具体专业与经验,他们懂得制作粉条的工序,知道樟木箱子是怎么从大树上剖板的,也晓得棉花上的棉铃虫要如何除掉。一方面,这些经验在日复一日的谋生操练中习得;另一方面,躬耕亲作也成为他们朴素地思考与行事的基础。

比如《大部分老实人的结果是什么》一篇就体现出了一种善有善报、恶有恶报的朴素认知,贪便宜的、多拿土豆的村民不得好死,被占便宜的村民寿考九十。这种朴素的经验就像韩东诗中描绘的那样:

“我有过寂寞的乡村生活,它形成了我生活中温柔的部分……至少我不那么无知/我知道粮食的由来/你看我怎样把清贫的日子过到底……而早出晚归的习惯/捡起来还会像锄头那样顺手。”

既来自对庄稼和土地的认识,也来自对清贫日子的体悟。当然,我们或许不应当将这种经验看得过于富有诗情,看天吃饭有与自然亲近、怡然自得的时刻,也充满“常恐霜霰至、零落同草莽”的忧虑,正如《劳动者的星辰》中不乏老天不照应穷人的悲叹。

也正因如此,面对文明过度的市民与常识距离太远的生活,他们时而透露出不适与天真,时而掩饰不住怀疑。混迹于旧市场的妇女自称自己长了一张永远也当不上小三的脸,因此才能和更多人产生交情(《北漂们的日子》)。面善是一个具有讽刺意味的雇主评语,因为面善一些妇女才成为家政工,掀开不同家庭私密的帷幕,见识到最隐秘奇特的内景。集子中一位作者写,自己需要周旋在老板的正室夫人与不同情人之间,陪他们打牌买包买表,在恰当的时候轻声恭维或保持沉默是她生存的智慧(《一个四川月嫂的江湖往事》)。在高级小区带孩子的育儿嫂看到了所谓中高级商业生态的浮夸怪异:小区里有钟点工上门帮人遛狗,宠物医院经营着昂贵的宠物美容与服装项目,养生美容院里有美女前来做美臀项目。虽然育儿嫂与这家人居住在一起,但她很明确自己与小区外面卖梨子的小商贩才是一样的身份。(《高楼之下》)

虽然练就了许多智慧和经验,但不可否认的是,背井离乡的人挨欺负是常有之事,不少作品都详细展现了这些进城务工者是如何挨欺负的:在街上卖粉条,被公家人当街收走了粉条;在餐馆打工,被烧身份证或被拖欠工资;妇女们更加难过,不仅要操劳生计,还要面对丈夫的拳打脚踢。

如果将挨欺负看作成功必经的曲折过程,这并不难接受,怀揣着贫富常交战的心理才令人难熬。一些篇目在回望往昔慨叹道,当初那些令人激动的创业或买房的念头,之后都化作了灰烬,再重新开始时,唯一的不同就是人变老了,身体变差了。人生已经不起反悔、不能再做错选择,可能是萦绕在这些文本中的最重要的焦虑,而这一点又具体体现为人物对能挣多少钱、有没有保障(例如五险一金)的敏感,对划算实惠的衡量。一个生动的细节是,一位月嫂在等公车上户时,看到了同她一样的外来务工者,时值五一,她心想着,放假哪有赚钱实惠呢。

仿佛隐喻人终将脱离故土似的,《三个人,一棵树,四十年》里有一棵会流血的树,也离开了自己扎根的土地。这棵树被几个青少年无意间发现,他们将这棵树当做极其稀奇的宝贝,在树下相聚玩耍,度过最无忧无虑的时光。成年之后,他们进城漂泊谋生,而这棵宝贝树也被城里的人开吊车移走了。他们想要守住一团模糊的、愉快珍惜的童年记忆,最终却还是消失了,这对在城里车间做工的主角来说,宛如抽去了魂魄。

当然,《劳动者的星辰》里的一些篇目在语言和叙述上还不够成熟,流露出挪用他人语汇来形容自己生活的痕迹,有时流于油滑也不够准确,但独特的视角和坦诚的语气会弥补这些不足。

评论