作者:毛里尔

影片《喊·山》改编自葛水平的同名小说《喊山》,这是该小说第二次被改编为影视作品。为了区分于2013年版《喊山》,新作品在喊山二字之间加了一个点,谓之《喊·山》。

通过海报,不难窥见关于此片的几个要点:

第一,大光圈镜头+近景镜头,时尚、洋气,区别于以往的农村题材电影;

第二,影片强调刻画人物,着重表现男女主角之间的情感;

第三,现实主义题材,不轻浮,非喜剧。

喊:不需要发声,也能拥有话语权

《喊·山》一片中,女主角红霞是一个童年时期被拐卖的富家姑娘,被有暴力倾向的农民腊宏买下。由于听到了腊宏与其母关于腊宏打死人的对话,因此被拐卖的第一天,就被腊宏强迫不允许发出一丁点儿声音。长大后,红霞被迫做了腊宏的老婆,也被人当成了哑女。因内容所致,本片在视听上有着特殊的追求,女主角全程无对白,甚至写字、用手比划意思的时候都很少,堪称是对削落美学的追求。

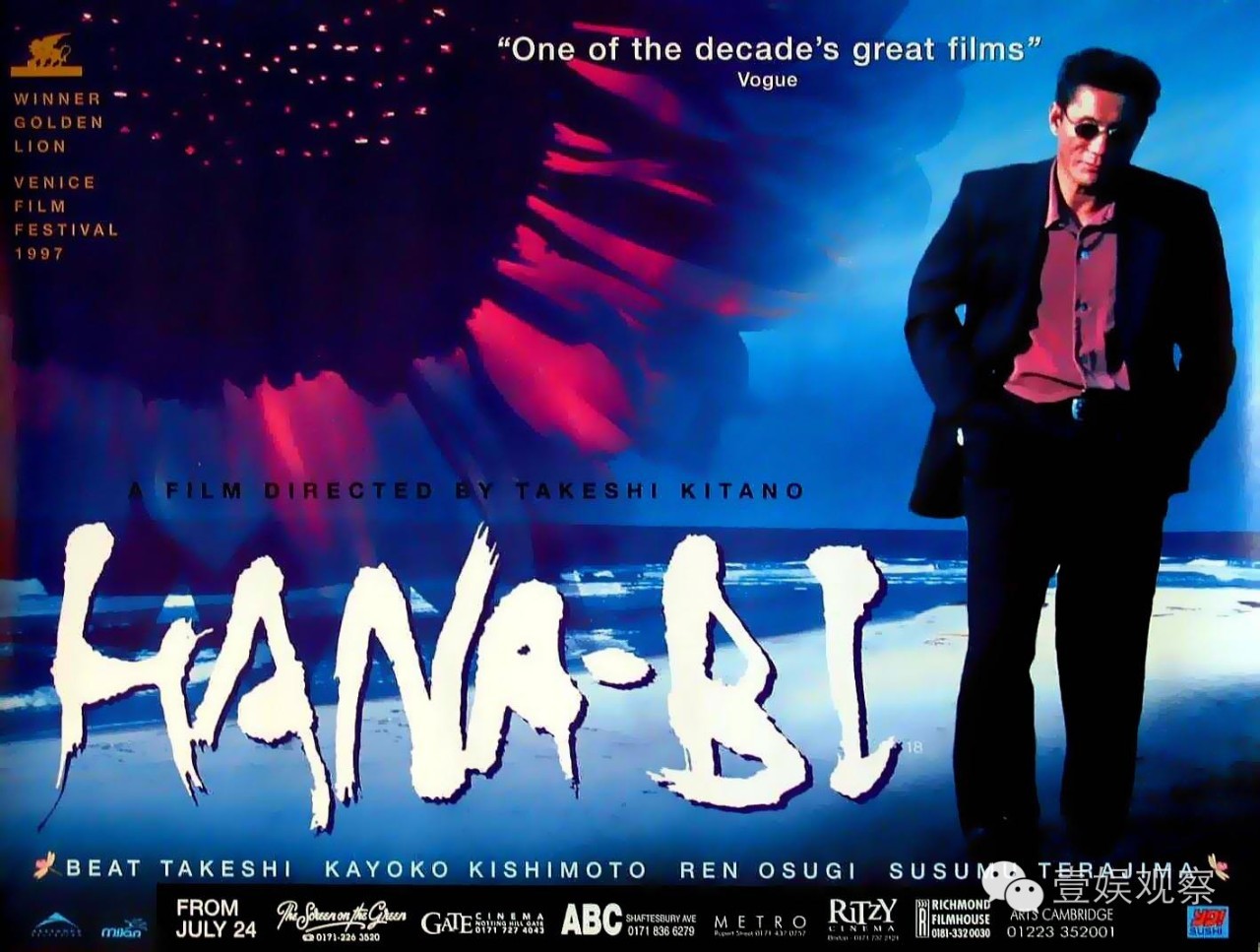

所谓“削落美学”,其概念来自于北野武的导演手法,他通常让场景设计师把场地布置得满满当当,然后再一件一件拿掉,只留下不可或缺的几件道具。此外,北野武电影中的人物对白很少,例如北野武代表作《花火》,角色鲜少开口,漫长的静默后是一丛温馨的花,或一束暴力的火。“美”则美在削落一些东西,从而突出更重要的部分。换言之,“有失必有得”。

回到《喊·山》这部影片,当导演将对白拿掉之后,观众也就能更好的注意到演员的表情、肢体动作。在观看过程中,观众能够自然而然被牵动情绪,期待哑女说话,因为只有她说话、发声,才能具备话语权,才能为自己的权益做斗争。然而,我们直到影片结束时也没有听到哑女说一句话,正如看《杀人回忆》不要问“凶手是谁”一样,看《喊·山》的要点就是“此时无声胜有声”。

虽然在影片的结尾,红霞做出了“喊”的动作,但是音轨上却始终没有她发出的声音。所以片中哑女的“喊”,我们可以将之理解为其上山头敲脸盆,她敲得十分卖力,以致搪瓷脸盆都被敲穿了。影片结尾有一处闪回,景色秀美的青山上,哑女在仅容一人站立的方寸之地上敲盆,她的表情是轻松、快乐的。击打声代替了说话声,声传四野,响彻云霄。而哑女的“喊”出的内容,则是字字珠玑,言之凿凿。

扮演哑女的郎月婷曾经是一名钢琴师,她把哑女敲盆的日、夜两场戏演得很有节奏和韵律,让人联想到《母亲》里老戏骨金惠子的舞蹈。

敲盆的“喊”,是表面上的“喊”,是哑女喊着玩儿。哑女真正需要的是改变自己的命运,获得自由,而这不是依靠敲盆就能做到的。

诚然哑女不会说话,但不代表她没有力量——这正是葛水平作为一个女作家所秉持的女性主义态度。

哑女,象征着女性的失声。论其创意点,与《水果硬糖》里的小女孩是类似的。在《水果硬糖》里,姑娘年方二七(十四岁),小是小了一点,却能惩罚网络上勾引未成年少女的恋童癖。

诸如此类的女性主义电影总是在告诉我们,新时代的女性是有力量的,即便女性群体处于失声状态,无法掌控自己的命运,但女性独特的智慧总能四两拨千斤,让作威作福者走向失败。同时,这对女性群体来说也是一种鼓舞。无论处于怎样的环境,与何种人相处,都应当相信自己的力量,把握自己的话语权。

电影中对于力量的呈现则带了些许复仇与暴力的意味。哑女恰好看到小伙儿韩冲在山上埋了雷管,于是精心设计,想办法让自己的恶人丈夫腊宏上山去并导致其被雷管炸伤。腊宏尽管被炸伤了腿,失了些血,但还不至于丧命。哑女等了多少年,终于等到这一天,她等不及腊宏死掉,上手捂死了自己的老公。

不过反观现实,二十多岁的女孩儿很多时候都被要求找个好对象结婚,按照套路,其婚后的生活便是与其他女性互相比较谁的老公拥有更有力的世俗成功,谁的孩子更聪敏好学。不得不说,女性的话语权有时会被自己消磨殆尽,而哑女的抗争则像是一种童话。

山:新农村美学

回顾当代电影发展历程,从《甲方乙方》到《私人订制》,城市景象,以及城市人的精神面貌都发生了质的改变。与此同时,农村题材影片中的农村却是一成不变。时至今日,影片中的农村仍然是那个农村——那山、那人、那狗,那些事儿。可以说,院线影片中的农村是想象中的农村,现实中的农村反而更接近于电视剧《乡村爱情》中的模样。

《喊·山》在美学特征上与以往的农村题材电影有着明显不同,没有灰墙土瓦,鸡飞狗跳的景象,而是选择了景色秀美的场景,并且摄影比较考究。

取景于山西省长治市平顺通天峡风景区,真正的太行山脉,巍峨壮阔。

影片对削落美学的追求不仅在于哑女没有台词,还在于方方面面的美术设计。例如,以往农村题材影片中,农民家门口都挂着满满当当的红辣椒、玉米、大蒜,而在《喊·山》中,韩冲家门口只挂了两提这样的食物。一则刻画他家没什么钱,二则简以表意,意味深长。

此外,韩冲家里有一头驴,这头象征农村、农活儿的驴全程露脸并不多,韩冲这个农民反而还有一只宠物猫,这种“小资”情调也让人物显得真实——他是属于当下这个时代的新农民。

导演拿掉模式化农村元素,创造新农村面貌的目的,正在于缔造一种前所未闻的体验,使观众抛弃对农村及农村题材电影已有的成见。如是,观众“一张白纸好作画”,能够更容易的接受故事。

但是影片对农村的这种刻画,同时也容易使影片的时代感产生一丝混乱。在影片前半部分,人物穿着干净、好看的衣服,并不太符合故事发生的年代,到了结尾,抓捕韩冲的警察穿着上世纪七八十年代的绿军装,故事又好像发生在了过去。在这种情况下,观众被培养起来的情绪一下子被打散,对整个故事的认同度都被削弱了。

不过总体来看,影片中农村的落后,拐卖妇女的沉重,都被淡化于这新农村的如画山川之中。在此基础上,人物的情感得以占据观众的主要注意力,观众因人物的悲欢离合而喜怒哀乐。正如罗伯特·麦基在其著作《故事》中提到的,观众和银幕之间有一条纽带,当人物打动观众,观众产生情感牵挂时,这条纽带才能将观众和银幕紧紧相连。

可以说,正是导演对“削落”的追求,让这部影片更好的发挥出它的特色,展现出与众不同的新农村。相比近年来涉及农村、农民大多都是“电影节拿奖路线”的影片,《喊·山》可以算得上不粗糙敷衍、不虚假造作的农村题材电影了。

(本文为“壹娱观察”独家首发,有需要开通白名单转载的公号请后台留言联系)

评论