文|音乐先声 慧慧

编辑|范志辉

10月31日,大波浪乐队主唱李剑发布一组最新试音照,除了主唱李剑和吉他手张一航,乐队的贝斯手、鼓手都已经被替换。

过去两个月,大波浪乐队经历了不少纷争。

主唱李剑先是宣布贝斯手邢星、鼓手李赫离队,然后又与经纪人刘嘉慧就财务管理、队员关系、感情问题展开隔空对骂,最终以李剑的一封道歉信,为这场风波画下句点。

《乐队的夏天》曾经让人产生一些关于乐队明星化与职业化的想象,当时拿到第二季第四名的李剑就曾在许多采访中都透露出焦虑:“‘运气’来了,我们能不能接住?”当时困扰李剑的宏观问题是长远发展,而更为迫切的焦虑是:当乐队从livehouse走上网综,演出邀请、媒体曝光、商务活动接踵而至,如何以职业化的面貌去应对?

“我们现在正尽量去找专业的人来干专业的事。”那时李剑对媒体说。

两年以后,大波浪乐队的纷争令人咋舌,失序的队务管理,糟糕的财务状况,似乎让“专业的人来干专业的事”成为了伪命题。大波浪的无序只是一种个例,还是普遍现象的极端体现?在这场乐队保卫战里,职业化只是一种想象吗?

前任对骂背后,大波浪的“第三次危机”

在成立的前八年,大波浪经历过两个艰难时刻:一个是刚开始组建大波浪时,一个是2018年邢星退队。眼下,这场风波可能是大波浪乐队的第三次危机。

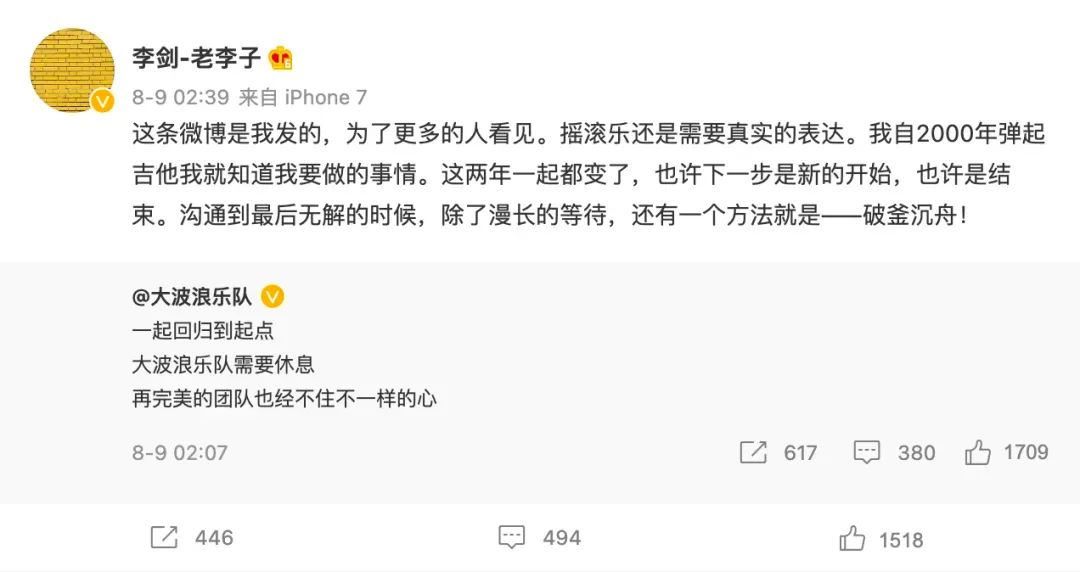

8月9日凌晨,大波浪乐队官博更新,说了这样一段话:“一起回归到起点,大波浪乐队需要休息,再完美的团队也经不住不一样的心。”半小时后,李剑转发该微博,并表示“这两年一起都变了,也许下一步是新的开始,也许是结束。沟通到最后无解的时候,除了漫长的等待,还有一个办法就是——破釜沉舟!”

这条微博被媒体解读为“大波浪解散”的讯号,但旋即被李剑否认,他说“休整团队是为了迎接更好的未来”,还透露已经写好了22首demo,乐队马上就会录音。

风波并没有因此而平息,传言反而越来越多。

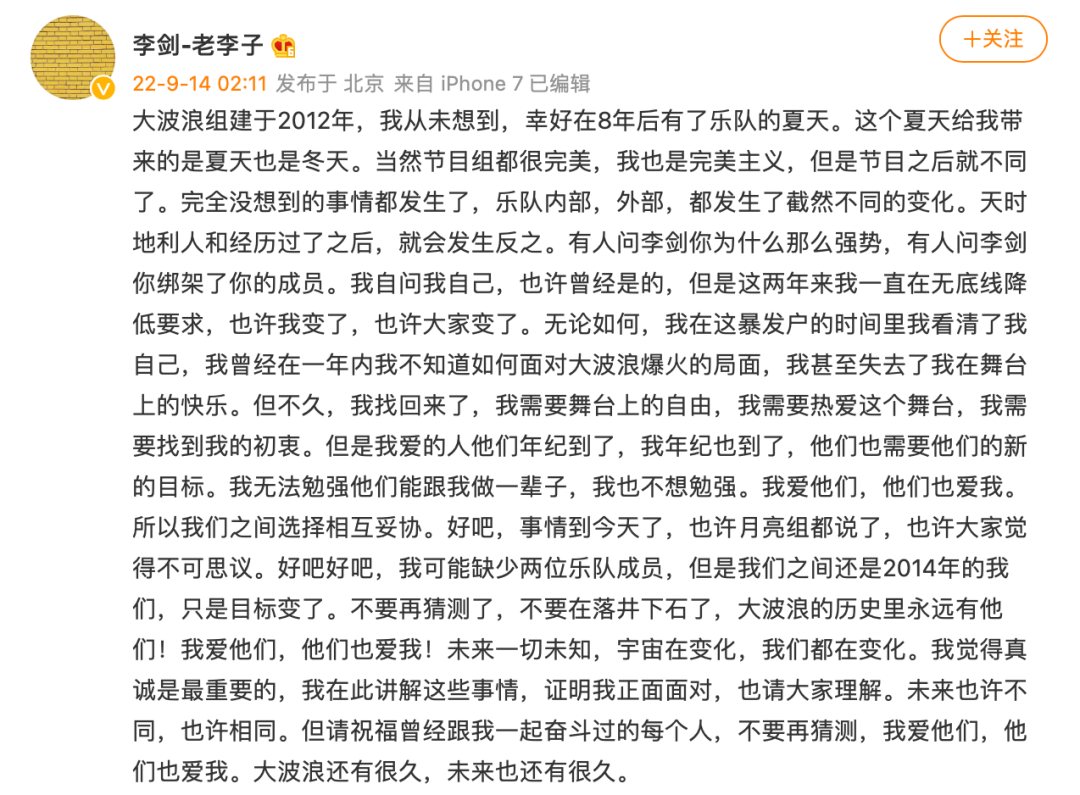

9月14日,李剑发布微博,直言节目之后,乐队的内部与外部都发生了截然不同的变化,针对过于强势而与其他成员不合的质疑,李剑坦言“曾经是的”,“但是这两年来我一直在无底线降低要求”,并承认“我可能缺少两位乐队成员”,确认了乐队贝斯手邢星、鼓手李赫离队的说法。

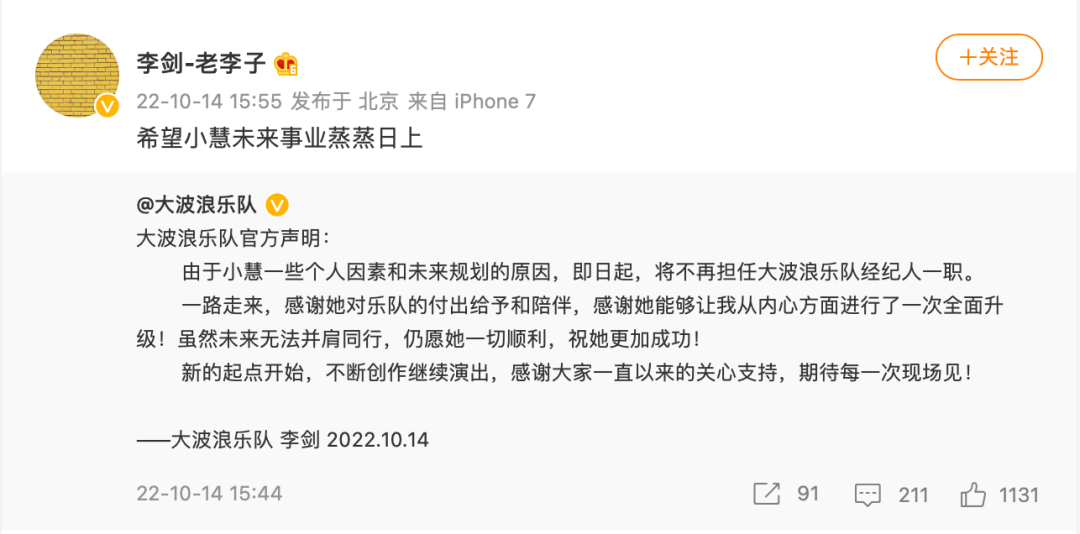

在确认两名成员离队之后,10月14日,李剑宣布刘嘉慧不再担任大波浪乐队经纪人。当时李剑还祝福刘嘉慧未来事业蒸蒸日上,看上去是和平分开,然而事实并非如此。

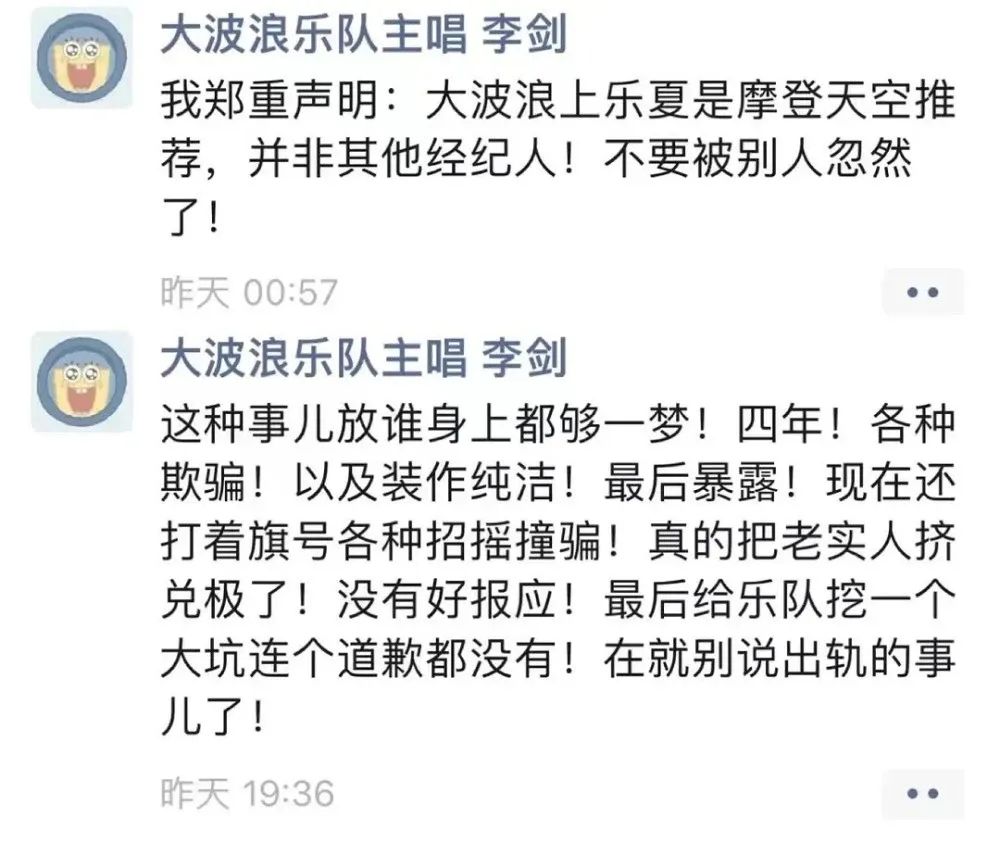

10月19日晚至20日凌晨,李剑在朋友圈连发两条状态,虽然没有点名,但许多话都暗指合作了四年的经纪人刘嘉慧有问题。

当天下午六点,刘嘉慧在豆瓣发帖,李剑在微博发声明,两人的行动仅相隔一分钟。

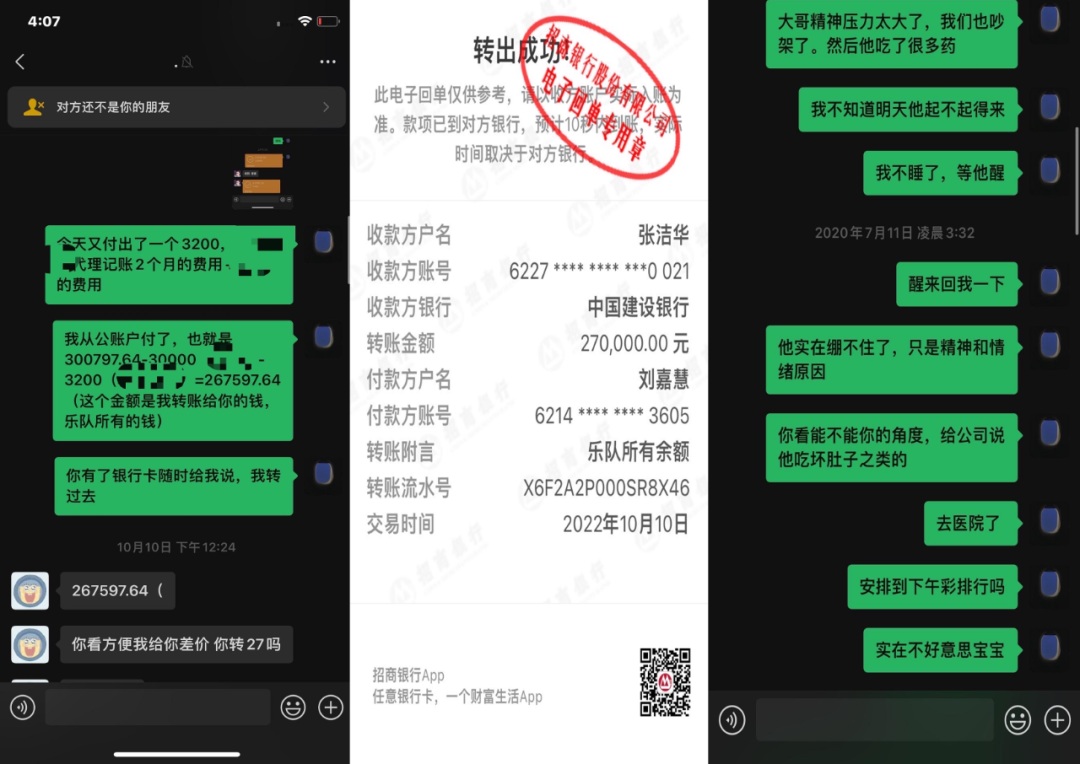

刘嘉慧指李剑对乐队的财务处理不明晰,还贴出对话和流水,显示李剑挪用公款近30万买房,刘嘉慧还曝光了一组对话,显示李剑吃药自杀,因此缺席工作。

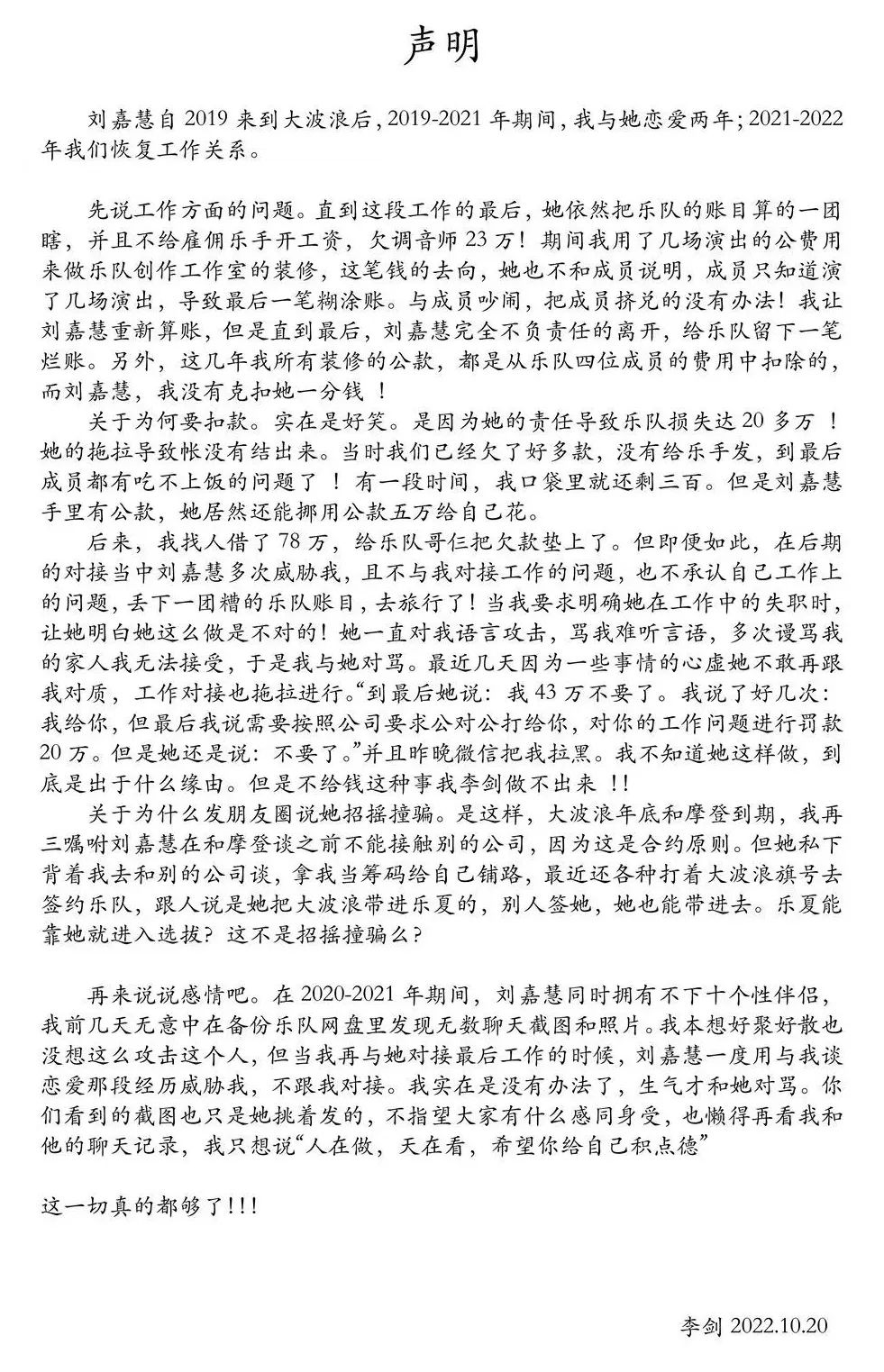

李剑则在声明中承认两人曾是情侣关系,指责经纪人刘嘉慧能力不济,账目混乱,给乐队造成二十多万的经济损失,拖欠乐手劳务费,导致李剑自己去借了78万元解决问题,还说刘嘉慧挪用公款5万元用于私人消费,离职之后夸大自己对大波浪的作用,诱导其他乐队与她签约,最后还直指刘嘉慧有多个性伴侣。

此后,刘嘉慧又发布三张与李剑的聊天截图,对话中,李剑这样说道:“现在最重要的是把价格提上去”,“如果一场一万,三个人,雇佣,你算吧,啥样的找不到”。由此可见,李剑是大波浪乐队的老板,其他乐手都是李剑雇佣而来的,而李剑不打算给他们更多的露出。对于未来的新乐手,李剑的态度是“就算加入乐队,也不分比例”。

这组对话中,李剑对刘嘉慧说:“全换吧,我有信心,一个不留,明年。”

在双方几轮的你来我往之外,离队的邢星和李赫没有公开发声。

10月21日,刘嘉慧发布律师函,指包括微博用户“李剑-李老子”在内的网络用户针对刘嘉慧进行了持续的捏造事实、侮辱诽谤、攻击谩骂,侵犯了刘嘉慧女士的名誉权,要求相关用户立即删除和停止传播所有不实信息,保留追究法律责任的权利。

10月26日,李剑在微博发布《致歉声明》,称“由于我个人的神经敏感、情绪控制不稳定、处事不冷静,导致整件事发生和演变到如今的局面。”

10月31日,李剑发布一组大波浪乐队为演出试音的照片,网友留言“介绍介绍新成员吧,除了你和一航都认不到了”,李剑没有回复,至今也没有正式向外界介绍新的成员。

家庭作坊、寡头当道,大波浪不是特例

“在我看来,这事儿一定会发生,只是去年发生、今年发生、还是明年发生(的区别),所以我根本不奇怪。”音乐圈资深经理人迟斌说。

家庭作坊式经营,本身在演艺圈就比较常见。一些出道早的艺人,几乎都是父母在担任经纪人。但迟斌发现,在他们之间也有不同选择:“欧阳娜娜家里有影视圈的,但家里人没涉足。还有王菲也没有直接管窦靖童,而是把她签给了跟自己同一个经纪人陈家瑛,这些家人都是圈里人,为什么会做这样的选择?因为他们知道经纪人的重要性和专业性。”

需要注意的是,这里所说的“经纪人”是国内对经纪人和经理人两个角色的统称,而在国外的经纪模式里,两者承担着不同的责任:经纪人主要是运用自己在市场上的资源,帮助艺人在自己职业规划中去匹配更好的资源和项目,进行商务上的谈判;而经理人更多的是管理一个艺人的各种事务,大至规划艺人的职业发展,小至订机票酒店。

在霓雾娱乐创始人徐凯鹏看来,乐队核心成员可能并没有把刘嘉慧当经纪人,而是助理。

从个体的角度分析,徐凯鹏认为李剑需要一个在自己身边的人,百分之百地向着自己。而从乐队整体来说,徐凯鹏觉得,“玩乐队的人,本身就不想受拘束。”

但这种自由倚赖双方关系,一旦关系破裂,自由也会瓦解,比如与母亲决裂的张韶涵,以及这次因分手而对骂的李剑与刘嘉慧。另一个广为人知的案例是,刺猬乐队的主唱赵子健与鼓手石璐早年组队之后成为恋人,后来分手了,此后的许多年里,两人常常爆发矛盾,前不久,石璐现任男友还与赵子健在微博互呛,让人一度担心刺猬乐队无法正常运行。

“但这个事不是中国特产。”迟斌说。著名瑞典乐队ABBA本身是由两对夫妻组成,后来,吉他手比约恩·奥瓦尔斯和主唱之一的阿涅莎·法尔茨科格离婚了,比约恩·奥瓦尔斯为此黯然神伤,写下了一首《The Winner Takes It All》,这首歌被交给了阿涅莎独唱,成为了演唱会的必备金曲。于是,人们每次都见证着这样一个奇怪的状况——两人在台上讲述着爱情故事,所有人为此感动,但大家都知道两人已经离婚了。

在有多位成员的乐队里,家庭式经营往往又意味着权力的集中。在大波浪的结构里,李剑显然是把控着乐队核心权力的人。

据迟斌观察,目前乐队主要有两类权力结构:

一类是寡头乐队,一个人说了算,这种往往生存的时间更长,比如英国酷玩乐队,大部分人只认识主唱克里斯·马汀,但不影响它在世界乐坛的地位;

还有一类是两强共存的,比如披头士乐队的约翰·列侬和保罗·麦卡特尼,又如平克·弗洛伊德的贝斯手罗格·沃特斯与吉他手大卫·吉尔摩,他们可以碰撞出非常伟大的作品,但是一山容不了二虎,最后很容易分开。

至于成员地位均等的乐队,迟斌认为那几乎很难成为常态:“因为我们首先可能要承认一个假设,就是艺术创作本身它就是专制型的,太平均的并不好做,因为它最后变成了所有人才华的公约数,而不是爆炸出来的奇点。你要让奇点爆炸出来,它就必须独裁。”

徐凯鹏更愿意与“独裁者乐队”合作,“有时候越民主,乐队做决定会越慢”。

在大波浪的案例里,徐凯鹏比较难理解的是,一个大波浪乐队的集体演出,除了主唱李剑,其他人居然都不知道费用是多少。作为经纪人,徐凯鹏通常会把合约内容发给所有成员,一场演出的签约价是多少,甚至是有多少返点到手,都会让大家知晓。

“不公开,不透明,就真的是玩不长。”徐凯鹏说,每年年底或者年初,他都会建议所有人坐下来重新聊一下收入分配比例,因为每一年的光景都在变化。

有一年,徐凯鹏带的一个乐队打算全员签经纪约,但有一个乐手对乐队的信心不是那么大,只想干一场拿一场钱,一番商量之后,最终其他人都签了经纪约,该乐手签的是乐手约。后来乐队“走起来”的时候,跟他的关系没有那么大,很快他就被换掉了。

创办霓雾娱乐之后,徐凯鹏最近签约了一个新乐队,他发现这些年轻人不聊具体的条款,他只能挨个地告诉他们:“我聊是在保护你们,是约束你们不让你们出事儿,而不是我在控制你或者榨取你。”他发现大部分玩乐队的人都没有怎么接触社会,李剑就是如此,“他很容易陷在执念里”。

在2013年到2014年间,徐凯鹏管理过大波浪的经纪事务。当时他认为大家的状态比较像合伙,但最终乐手们为什么变得很像主唱李剑的员工,徐凯鹏也只能猜测,有可能跟话语权和投入度有关。

“我先不说李剑的性格怎么样,但是他是最把这个乐队当回事的人,会无时无刻拉着三个人开会,也会当场就说你今天怎么弹错了,我个人觉得是他在带着另外几个成员往前走。分配我没有参与,所以我不太知道,但是他对乐队的投入度非常高。”

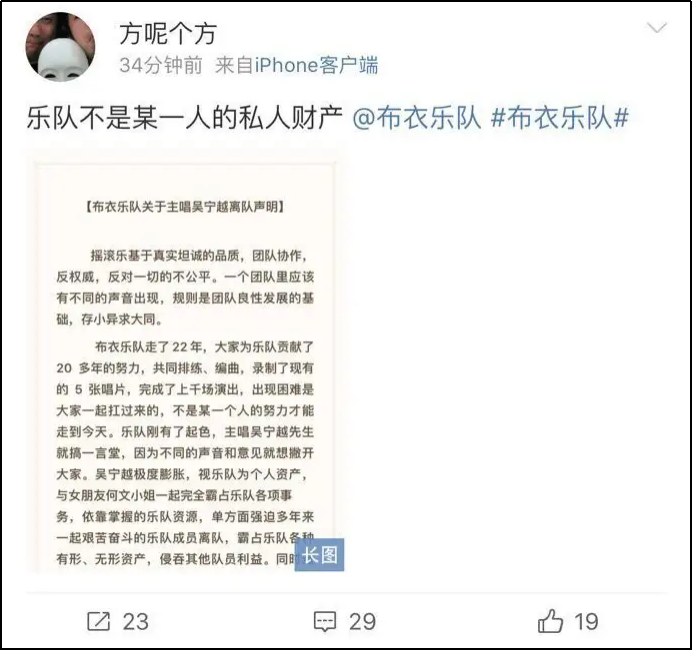

2018年,成军22年的布衣乐队也曾尴尬分手,当时焦点问题是“到底谁开除了谁”。乐手们集体宣布主唱吴宁越离队,而主唱则强调主唱从未改变,还称乐手只是被雇佣而来的。

徐凯鹏认为,问题不在于合伙制还是雇佣制,而是双方要达成一致,不能不清不楚就演了。他还透露,目前乐队通常是主唱、吉他手等主创采用合伙制,按一定比例分配,另外他们作为词曲创作者还会有版权收入,而乐手会有一个固定的份额或是费用。有的乐队版权全归主创人员,别的乐手都分不到。

“我觉得出这种问题,一定是他们没有坐下来真正聊过。中国人其实有时候羞于去聊分配,但是你聊开了你才能玩这么长,你才能让大家能体面地玩。”

出圈金曲or大众明星?《乐队的夏天》改变了什么?

十年前,彭磊执导了一部电影《乐队》,丁太昇饰演的经纪人说了这样一句台词:“成了明星,你们自然而然就有钱了。”

《乐队的夏天》的竞演模式,实质上是围绕着乐队演出与真人秀,构建了一个巨大的流量池。

节目第一季有这样一组流量数据:播出期间,全网热搜热榜388个,微博热搜70个,相关话题总阅读量达45亿次;2019年上半年,《乐队的夏天》是单日搜索指数最高综艺,百度搜索指数峰值达到845825;豆瓣评分从播出之初的7.1分逐步攀登,时隔两年,评分仍然定格在8.7分。

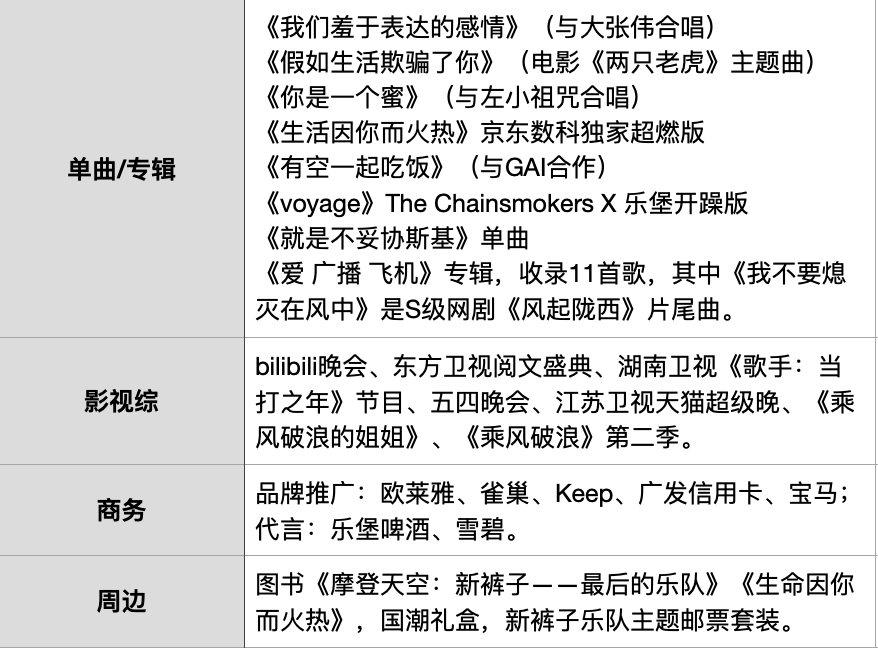

其中,新裤子和五条人得到了更大众化的认知,商业价值得到了极大的提升。

在《乐队的夏天》结束之后的两年里,新裤子持续出着单曲、专辑,参加了多个音乐节演出,还将“最后的乐队”扩展为首个中大型巡演,时间从2019年跨越至今,先后登上《歌手:当打之年》、《乘风破浪的姐姐》等主流综艺,更有不少商务及影视综合作。

而《乐队的夏天》第二季最具话题性的五条人,在节目之后,也仍然有着最高的关注度,他们除了有六神、资生堂等品牌的推广,还有不少跨界合作,比如推出裸眼3D数字艺术藏品盲盒,比如进入李佳琦直播间助播。五条人还跨界助演了2021年关注度较高的综艺节目《一年一度喜剧大赛》,这些都引起了大众讨论。

仁科的个人发展也不错,尤其体现在影视综方面。他主演了电视剧《此处禁止恋爱》、短片《新生》,目前仍在录制《披荆斩棘》第二季,由他创作的小说即将出版。

徐凯鹏回忆,由于习惯提前做好规划,盘尼西林乐队参演《乐队的夏天》第一季之前就已经录好了第二张专辑《群星闪耀时》,节目结束之后立刻推出,在知道了乐队的竞演结果之后,徐凯鹏就迅速定好了巡演的所有站。

“所以我们的度压得特别好,也不着急接商务,因为它自然会有的。”徐凯鹏说,接洽商务的成功率大概在50%。

徐凯鹏随盘尼西林乐队参加了《乐队的夏天》第一季,也参与了第二季的部分录制:“我觉得第一季影响特别大,谁在上面多待一期,哪怕多两个镜头,你的价值都会上去。但是第二季我都没看完。”

“如果说我要夸谁,我要夸面孔,他们很能抓住机会,而且让大家都觉得舒服。”

迟斌向音乐先声描述了这样的一个场景:这两年,他参加婚礼时,进行到最后,场内只剩下朋友这一桌时,现场响起的音乐,有两次都是新裤子的歌曲。

“从基本面上来说,我不觉得这个垂类本身从地下走到了地上,从小众走到了大众。”迟斌说,“所谓基本面,就是在节目之前,大家赚钱的形式是演出,这两年可能或者说最近的五六年里面会有版权,然后演出的主要场地是Livehouse和小剧院,接商演基本上是音乐节,或者户外的一些类音乐、泛音乐节概念的活动——楼盘开业、商场活动等,我认为生态本身没有改变。”

“但有一些出圈的,最明显的可能是新裤子和五条人,但这个出圈的人在整个乐队的基本面来说,我认为1%都不到。我认为他们是有一个窗口期的,看上去是可以达到,但是我也不认为他们成为了大众。是不是大众,主要取决于两个层面,一个是作品的传播度,一个就是人的曝光率。”

两季《乐队的夏天》的大部分歌曲,原本就是乐队的代表作,增量本就有限,经过节目发酵之后,并没有出现新的大众流行金曲。

2019年至2020年,腾讯音乐十大金曲都没有乐队的作品。2019年的网易云热歌50首,只有一位入围的独立音乐人,是没有参加《乐队的夏天》的花粥。2021年底,抖音十大热门金曲中,出现了独立音乐人柳爽的《漠河舞厅》,但大部分人并不知道柳爽是谁。

痛仰依旧是那个痛仰,彭磊仍然是那个小眼镜,并没有因此而成为大众明星。一个流量时代的数据侧证是,2020年7月9日,在《乐队的夏天》第一季开播一个多月后,新裤子乐队主唱彭磊的微博粉丝数突破了100万,如今总数为123.5万,这个数量很难说是大众明星。

“如果只是一类人或者一个小众文化的人认可你是神,你也挣了不少钱,我认为这不叫大众。”迟斌说,“所以我觉得大众明星可能是个想象。”

除了生存状态,整个乐队圈层的意识形态是否有所改变呢?徐凯鹏认为,“我也不觉得一个综艺会变成催化剂,会让他更职业或者更珍惜声名,我觉得很多人根本没有。”

从艺人业务能力上来说,徐凯鹏觉得“《乐夏》里好多业务不过关的”,从组织形态上来看,团队管理、成本管理、收入分配确实都要求大家趋于职业化了,但是从心态上来说,徐凯鹏并不认为很多乐队想实现职业化。

“在中国,乐队比嘻哈更早,按道理说应该更早职业化很多年对吧?其实这东西我觉得还是心态上的,据我所知,很多乐队并没有想往职业化走,还是家庭式的或者农村合作社式的。”

关于独立音乐人职业化的想象与未来

那么,独立音乐人的职业化还是必要的吗?

“我认为是必要的。”迟斌说,“如果大家不迭代,不把这些东西整明白,就永远有个雷。”

不过,徐凯鹏认为,独立音乐人的职业化在中国并没有土壤,“它是靠人类情感维系的,没法那么有逻辑,也就是野性的,那么如果像西方的那种唱片工业那么有逻辑,其实我觉得现阶段没有必要。”

但契约精神还是特别重要的,工作室形式是目前主流的基础设施。

徐凯鹏让他所有的签约乐队都建立了工作室,让他们按照约定的比例去分配,也设定好了退出机制,“这样做会更长久,就不要弄得很江湖,都是口头的东西”。

迟斌认为,一个理想的专职团队应该有如下建制:经理人进行乐队事业规划、运营、财务、版权方面的整体统筹,经纪人主理对接商务邀约,有负责演出的对接人员,健全一点运营新媒体、周边产品的人。如果再正规一些,可以把调音、VJ、灯光和法务外包给专业团队。

同时,他认为,职业化的第一个标准是有专业团队,第二个标准是有决策机制,不是靠一个人的心情决策;第三个标准是工作职能明晰,有流程,有规章制度、有奖惩;第四个标准是每个岗位职能在一定水准之上。

迟斌现在是上海彩虹室内合唱团的经理人,合唱团的大部分成员都是兼职,会出现一些兼任的情况。“彩虹的机制会不太一样,因为彩虹有点像社会主义集体甚至公有制那种感觉,因为我们会有一个类似内阁的决策方式,一个类似小团体的决定体系,指挥金承志每天都列会,但是他几乎不会出主意,只是让大家告诉他决定如何,然后他去执行。”

有意思的是,迟斌把自己与乐队成员的关系形容为结婚关系:“结婚就是财务共享,互相知道底牌,互相知道喜欢,互相了解艺术品味,这样才能做好未来乐队的规划。”

他也提到,很多乐队都有潜力完成真正的职业化,但故意避开了,比如痛仰可能只想做自由玩耍的乐队,比如逃跑计划、声音玩具也没有职业化,就是因为决策机制上还是“一言堂”,没有分好各个职能。而这谈不上好坏,更是一种经营上的选择,类似于有的老板选择做苍蝇馆子,有脾气,有自由;有的则选择做一家五星酒店或是连锁快餐店,永不放假。

而在徐凯鹏心里,职业化模范乐队是旅行团:“他们基本是零负面,几个人都是同一个城市来的,我跟他们非常熟,觉得他们人很peace,团队的人都很克制,很理智,可以说一点毛病都没有,巨模范又稳定。”

至于是否可以向欧美乐队学习,徐凯鹏直言双方并不是一个量级。

迟斌则认为:“欧美乐队的低点,也就是最混乱的程度跟我们差不多,但是欧美乐队的高点,可能要比我们职业化太多。”

那么,如何触达那个高点?

“没有其他的捷径,不是靠一些强人,不是靠几个忽然出现的人,归根结底是产业根基。这个行业里面有钱来,有规则,有未来,有事业,才会有人才,行业才会好。如果永远是个贫困行业,大家凭爱好玩玩,那永远不会出来。”迟斌说。

评论