作者:化匣子

品类越来越丰富、品牌越来越多,这是当下中国本土化妆品几大排头兵释放出来的信号。

不过,对比欧莱雅、资生堂和爱茉莉太平洋等跨国公司不难发现,虽然都是多品牌,在模式上迥然相异。

整体来看,本土企业多在品类上下功夫,通过推出多品类来“摊饼子”;而跨国公司则是通过细分市场,针对不同消费者在同一品类多品牌发力。

做好一个品牌不容易,做多个品牌更难。事实上,这些跨国公司多品牌的成功并不是养出来的成功,多半是收购的成功。

不过,对于已经在布局多品牌的中国本土企业排头兵来说,这些外资巨头对市场细分即STP理论的运用,或者说其多品牌细分市场的经验,仍然值得借鉴。

1

20世纪60年代末,米勒啤酒公司在美国啤酒业排名第八,市场份额仅为8%,与百威、蓝带等知名品牌相距甚远。为了改变这种现状,米勒公司决定采取积极进攻的市场战略。

经过一番市场调查和消费者研究,该公司把目标市场锁定在每天看电视3个小时以上、爱好体育运动的重度饮用者身上,并果断决定对其旗下品牌海雷夫啤酒进行重新定位,在广告宣传上也做了调整。到1978年,海雷夫的年销售达2000万箱,仅次于AB公司的百威啤酒,在美名列第二。

以上是STP理论被广泛引用的一个案例。市场细分(Market Segmentation)的概念由美国营销学家温德尔·史密斯在1956年最早提出。此后,美国营销学家菲利浦·科特勒进一步发展和完善了温德尔·史密斯的理论并最终形成了成熟的STP理论 (Segmentation市场细分、Targeting目标市场选择、和Positioning市场定位)。其根本要义在于选择确定目标消费者或客户,或称市场定位理论。

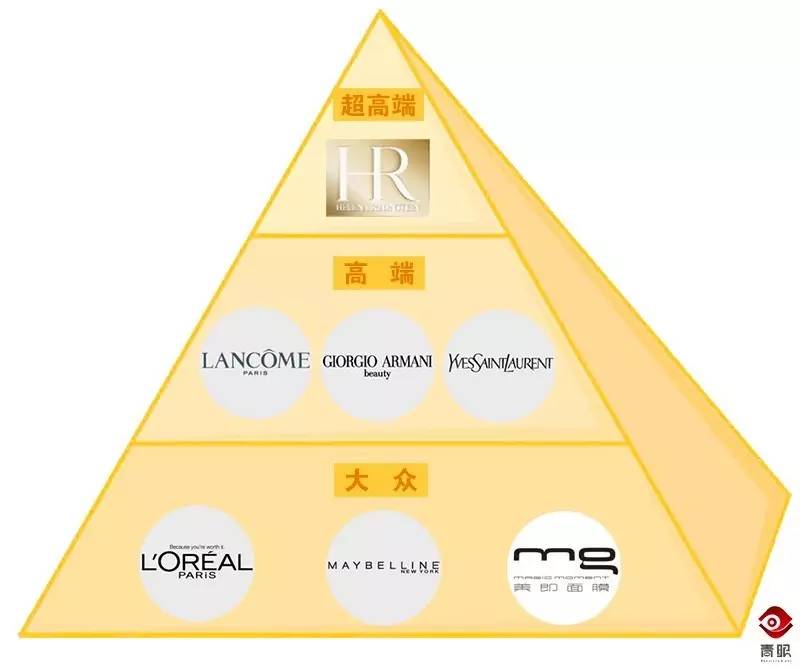

一直以来,欧莱雅集团在中国市场奉行的是“金字塔战略”。而在品牌的构建上,其始终没能绕开收购的影子,哪怕是第一个打入中国市场的品牌。

1995年,美宝莲登陆中国。1996年,欧莱雅集团收购了美宝莲,并于当年将巴黎欧莱雅引进中国。

“美宝莲是我们跟中国消费者接触的第一个中介。”原欧莱雅中国区总裁盖保罗曾这样评价美宝莲。

随后,兰蔻、赫莲娜、碧欧泉、理肤泉、薇姿等一系列品牌相继进入中国,这些品牌定位各异,针对不同层次的消费群体。至此,欧莱雅集团在中国的品牌“金字塔”雏形初现。

比如赫莲娜是其超高端品牌,对塔尖的消费群有影响力;而兰蔻主要通过高档购物中心、百货销售,为高端消费者所青睐;巴黎欧莱雅和美宝莲则是大众品牌的定位。

而此后收购小护士和羽西,欧莱雅欲夯实金字塔结构中相对薄弱的塔基和塔干的意图更为明显。

同样地,资生堂和爱茉莉太平洋这两大日韩化妆品集团,在中国市场也构建了一套多品牌的金字塔体系,从大众品牌到顶级品牌均有布局,其中作为基石的大众品牌最多。

如下图所示:

▍欧莱雅集团(部分品牌)

▍资生堂集团(部分品牌)

▍爱茉莉太平洋集团(部分品牌)

就这样,这些跨国公司均在中国市场架起了一座金字塔:在品类上,“从头到脚”,从香水、彩妆到护肤均有布局;在消费人群上,从高端用户到大众阶层,从美妆重度使用者到一窍不通的“小白”均有覆盖。

2

“多品牌可以增加市场的宽度和广度。”阳狮广告上海及广州首席执行官杨正华表示,外资巨头针对不同市场、消费人群、渠道、价格不断细分的策略,使得各个层级的消费者,都能买到适合其需要及消费能力的产品,也就实现了对整个市场的全面覆盖。

更进一步来讲,这样的品牌架构,不但可以形成狼群效应,在一定程度上来说,还能在保证市场占有率的同时,各品牌之间互不干扰。

比如,作为气垫霜的鼻祖,IOPE水滢多效气垫粉凝霜走红,并创下每1.2秒销售一个的记录后,爱茉莉太平洋旗下品牌从雪花秀、HERA,到悦诗风吟、爱丽小屋、梦妆等,几乎每个品牌都有一款气垫霜。但因产品定位和吸引的消费人群不同,各大品牌各司其职,互不干扰。

而同属欧莱雅的YSL、兰蔻、巴黎欧莱雅等品牌,也经常互为替代品。比如,售价为560元的YSL 明彩亮颜粉底液,与售价为230元的巴黎欧莱雅奇焕光感粉底液,两款产品都属于薄透型底妆,且质感接近;而售价760元的兰蔻精华肌底液和售价280元的巴黎欧莱雅春密码活颜精华肌底液,同是小黑瓶,有人说前者闻起来更高级,但是也有人更喜欢后者的气味。

也就是说,不论从购买力上来划分,还是从消费群体来划分,每个品牌都有各自攻占的领地,各品牌之间良性竞争的同时,对企业来说,就是市场的占有,即使失之东隅也能收之桑榆。

3

STP给本土企业带来哪些启发?

如今,“寒冬”之下,一边是渠道商叫苦连连,一边是各大厂家不断推陈出新,加塞渠道。

的确,市场越是冷淡,行情越是萎靡,越需要新品来刺激市场,寻找新的利润增长点,但同时也给渠道带来更大压力。

杨正华表示,本土企业以往大多是单个品牌不断延长产品线的策略,而单个渠道都有天花板,“比如CS(化妆品店)渠道,单个品牌要铺一二十亿比较容易,但要实现四五十亿就很难,这个时候就要拓展新的渠道。”

从一定意义上来讲,不同渠道的消费人群有重合,更有差异,也就是说,要进入不同的渠道,企业得有差异化定位的产品或品牌。

杨正华认为,一些本土企业也在尝试推行多品牌、市场细分的战略,但对消费人群的研究,以及服务体系的不健全是摆在面前的最大难题,“屈臣氏、娇兰佳人这些大众化妆品店渠道是本土企业擅长的,而针对高端消费人群的百货商场就难啃多了。”

多年来一直研究细分市场的伽蓝集团董事长郑春影,曾向青眼(微信号:青眼)表示,目前本土企业的细分只是以品类为划分,还没有真正做到人群和市场的细分,“之所以那么多品牌可以生存,是因为有那么多的消费者,而那么多的消费者是品牌塑造的。所以,企业应该有目标消费者,再通过细分决定为这些消费者提供什么样的品类,以及这个品类中什么样的产品。”

“品牌战略,本质上是消费者需求和类型结构的分析与覆盖策略。”和君咨询集团合伙人杨旭认为,品牌跟人群挂钩,应该是跟着消费者走,“品牌跟品类无关。”

评论