文|娱乐硬糖 刘小土

编辑|李春晖

爸妈又打电话过来,还是催秦时明(化名)赶紧回家,别再外面瞎折腾浪费时间。虽然听得心烦气躁,但想到自己的确没混出名堂,他也只好“嗯啊嗯啊”回应着。

直到听筒那边传来“你哪有当明星的命”。秦时明没压住火,“你们别管,我不想回去给人理发,就算饿死在长沙,那也是我自己的选择。”他越说越激动,到后面几乎变成嘶吼,眼泪瞬间掉下来。

挂断电话,秦时明努力平复情绪,想取消晚上的直播。但他很快放弃了这个念头。运营经理刚在微信群更新了积分表,秦时明的排名几乎垫底,再不努力上播涨点粉,怕是过不了月底的考核。

这样被现实和梦想撕扯的,不止他一人。2022年,以ESO为代表的山寨偶像团在短视频走红,后又几度登上微博热搜,破圈被大众所知。即便这些野生练习生很快就遭遇“低俗”“哗众取宠”的质疑,境遇急转直下。但去长沙街头出道,仍照亮了一大批草根的偶像梦。

娱乐圈正在成为富二代、星二代的游乐场,面向普通青年的那扇门,越来越窄。此时,曾经捧出超女快男一代平民偶像的长沙,重新以短视频为舞台,似乎又让人看到了平等追梦的可能性。

那些闻讯而来的少男少女,并不确定这条路要怎么走、终点在何处。但他们依旧怀着激动和迷茫奔向这座“造星路边摊”,疯一场,过把瘾。

人来人往

ESO男团在热度巅峰时,接到过某档微综艺递来的橄榄枝。录制现场,团里的颜值担当鹿哈坐在杨迪和刘维身后,吸引了一大波营销号和吃瓜群众的注意。人们这才发现:原来在短视频世界里,竟有个鹿哈、黄子诚、易烊干洗、王二博组成的男团。

随着鹿哈的路透照在社交媒体传开,#ESO杨迪刘维长沙录制综艺#的话题空降微博热搜,破亿的阅读量是这个山寨男团第一次在大众面告捷。也是此时,秦时明第一次萌生出做偶像的念头。

然而,ESO的草根逆袭梦刚要迈向高潮,就被愤怒的网友锤醒了。首先是鹿晗的粉丝最无法接受这种蹭热度的方式,纷纷表示抵制山寨男团,干脆利落地摁下投诉举报键。

ESO男团并未因此韬光养晦,而是顶着质疑继续营业,拍视频、开直播、建粉丝团,努力制造着更多流量和热度。直到专业律师站出来,指出该团混淆商业标志、存在不正当竞争行为,需要承担相应的法律责任。

再见鹿哈时,他已经更名凌达乐,据说没多久便退团回了广州。其他队员也都换了新身份,在长沙举办解散演唱会,然后各奔东西。

同期“出道”的TS天团、防弹少女团、TMT等等,走得也是山寨明星的路子,虽然风光一时,但最终都因相同问题分崩离析。硬糖君联系到其中几位,有人表示在最高光的时候,本来有网红机构想签约其团队,后来对方又觉得他们这段山寨黑历史难洗,放弃了。

现在,凌达乐偶尔也会更新短视频。他曾写道,只不过恢复原状态罢了,我本来就算一无所有。这句话再度引起鹿晗粉丝的不满。评论区吼得最大声的总是那句:没经历他的苦,却占用他的光。

但凌达乐的失败,也正是秦时明笃信自己能做得更好的理由。在他看来,顺着短视频是可以抵达偶像事业的,这绝非自己的空想。而山寨团的成员并不是真心想当偶像,从头到尾只会硬蹭明星热度,把好好的经给念歪了,活该失败。

他不一样。“我现在每天练唱跳,尽量把业务能力提上去。如果顺利签约,机构还会再给我们做包装和宣传,可不是那种野路子。”

秦时明不知道、或者说不愿相信的是,那些山寨偶像团其实也花时间练基本功的。但网友就想找点乐子,根本不在意其跳得如何。当他们开始走捷径,靠着退团、内斗、情感纠纷等话题赚足眼球,反而轻松打开了知名度。

如今,那一批“练习生”多数已回到老家,重新回到原来的职业岗位。留下少数几位还在苦苦挣扎,试图榨出最后一点流量。

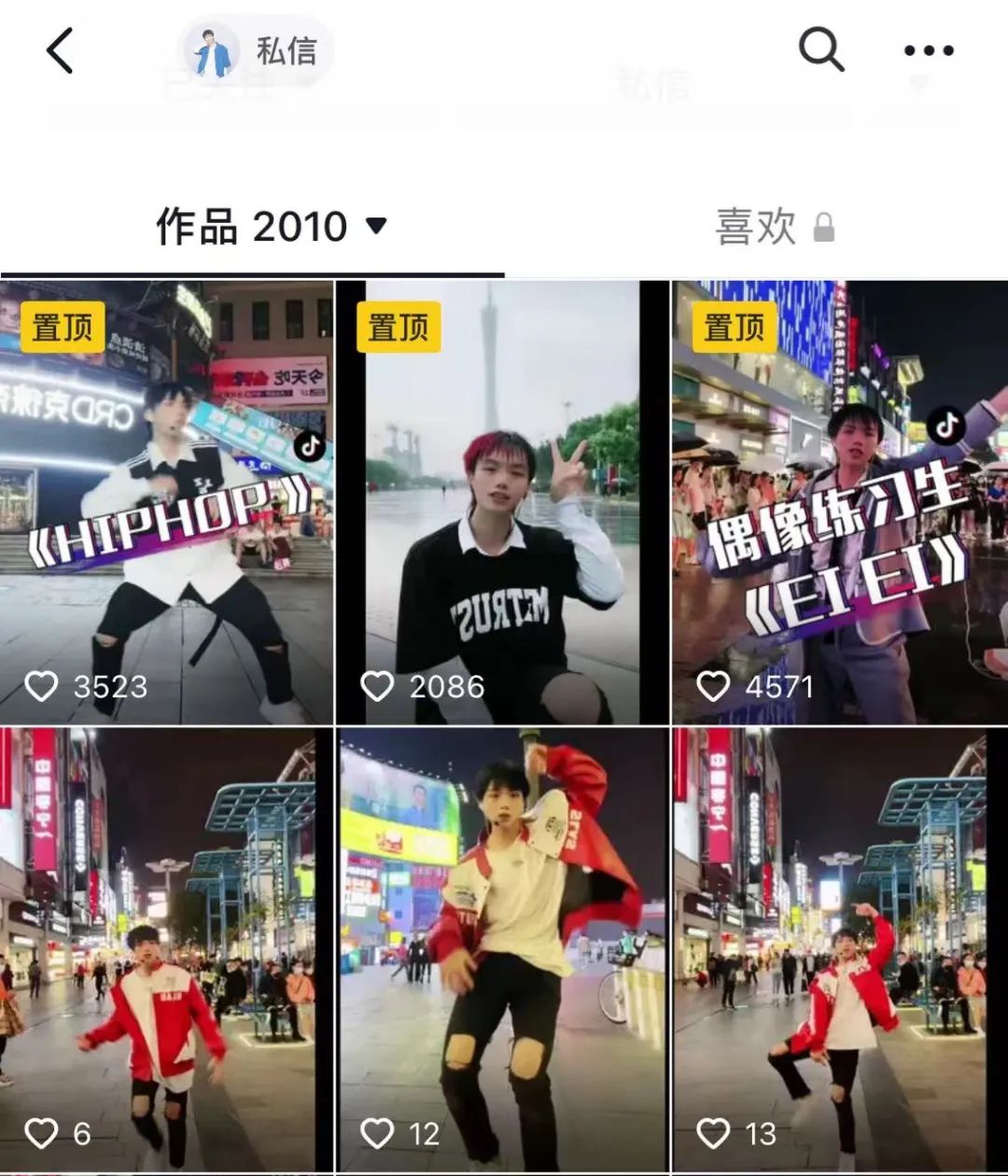

TS天团的舞蹈担当刘凌硕(原名华晨灰)仍然在长沙街头直播跳舞,每天发布几十条舞蹈视频,但这些作品的互动数据奇差,点赞和收藏仅有几十个,评论区零星有点声音,吐槽居多。硬糖君特意看了他的直播,在线观众基本是个位数。

“不疯魔,不成活。”秦时明如此评价道。

作为新一批涌进长沙的“练习生”,他选择性忽视山寨男团的零落结局,认为自己能绕开岔路,在短视频选秀文化里成为下一个草根爱豆,成为真正的新偶像。

为何是长沙?

ESO男团、TF天团的成员不全是湖南本地人,广州、河南、重庆、成都的都有。他们大多来自农村,基本是00后,曾经在理发店、汽修厂、奶茶店等行业工作。

这些人闯入大众视野前,其实已经拍了一阵子短视频,只是没有掀起水花。一次偶然的机会,ESO男团初代成员吃饭闲聊,觉得抱团拍段子火的机会更大。于是几个人一拍即合,喊着“练习时长两天半”就官宣出道了。

彼时选秀综艺在市场上已经消失,清朗行动也让躁动的饭圈缄默下来,内娱沉闷已极。这种情况下,直播间的ESO男团给观众逗乐解闷,的确能吸引人猎奇围观。

而他们选择在长沙合体出道,最先考虑的是这座城市的娱乐包容性强。据说,目前长沙新媒体从业者超过10万,仅重点知名主播就有1200多人,重点企业超过30家。

疫情以来,长沙的直播热度更是逆势上升。早年去北上广杭当主播的人,这两年大有回流趋势。硬糖君抱怨文娱产业萧条,爸妈就多次劝我回老家,“湘江边那么多网红,还能饿死你一个记者?”

是的,肯定饿不死,也是这些年轻人来长沙追梦的理由。

2019年,秦时明曾给北京、成都的经纪公司投简历,都石沉大海。他也想过人先过去,再试着找机会。但考虑到两座城市生活成本不低,且练习生培训费用高昂,只好作罢。

娱乐产业足够发达的城市,唯有长沙还兼具生活成本低。秦时明告诉硬糖君,自己现在租的房子只要900多块,目前虽然没有任何收入,但接触的MCN机构提供免费的唱跳训练。如果通过审核留下来,每个月还能有1200块的底薪,“不过没有五险一金。”

他所在的考核团现有17位成员,公司计划最终筛选5名正式出道。“中间有俩小哥退出回家了,其他人都特别能熬,每天准时准点去黄兴路那边,至少播六个小时。”

但我们成年人都知道,努力是不一定有回报的。秦时明到长沙快两个月,已经拍摄短视频200多条,直播近50场,全网粉丝加起来不到300人。“这是普遍情况。”

秦时明认识的“练习生”里,粉丝涨得最快的是一位神似宋仲基的小哥,“之前也不行,靠拜师一下就支棱起来了。”

明明看不到希望,秦时明和他的队友却还要坚持做下去。他们一致认为,平民百姓成名的机会太少了,现在姿态必须摆得低点。街头只是追梦的一站,自己终将通往更远处。

“万一失败,我也积累了很多直播经验,可以在长沙转行做带货,卖辣条也比理发赚得多。”秦时明稍微顿了顿,“没什么可失去的。”

中国的地下偶像?

这些大谈偶像梦的年轻人,跟硬糖君提到最多的词是“机会”。而在另一端,硬糖君在几家长沙网红机构的运营那里,最频繁听到的词是“危机”。

这几年长沙的直播产业狂飙突进,五一商圈、湘江风光带、德思勤广场等热门地点,半块臭豆腐扔出去能砸到一打主播。同时,直播乱象也在这座城市潜滋暗长,并因年轻追梦者的大批到来而不断加速。

长沙有不少新成立的MCN机构,打着帮助草根逐梦娱乐圈的旗号,骗来“练习生”。之后有的以训练的借口把人租出去,给其他公司打工。有的在合同里玩套路,专门骗取解约费用。有的甚至搞“以旧带新”模式,赚取培训费、服务费、运营费等等。

如果幸运地遇到正经机构,“练习生”也会面临各种各样的难题。比如说,他们卷进激烈的战局,追求流量的时候难免要抛弃很多理想化的东西。事实上,几乎没有哪家MCN机构会按照常规的偶像养成模式运作,大多是以团之名包裹秀场模式在运营。

据直播从业者思琪(化名)透露,现在长沙确实有机构孵化出粉丝百万的女团,可运作思路和偶像基本不沾边。通常是让妹子们在直播间玩游戏,再按照榜单粉丝的要求接受惩罚,“没有作品、没有舞台,就赚赚打赏。”

不可否认的是,长沙对想当明星的草根,始终是友好的。这里不少本土艺人就是从歌舞厅里走出来的,比如相声演员奇志大兵、何晶晶。

他们带给观众的并非狂热的崇拜,而是可以平视的喜欢。湖南台以前还有很多本土节目,给这些草根明星提供表演舞台,比如最初的《百变大咖秀》,可惜如今大多停播消失了。如今,长沙街头则成为新的“造梦空间”,继续上演着励志故事和更多失败结局。

思琪告诉硬糖君,那些觉得短视频造星行得通的机构,多半是对标琴岛演艺。这家诞生于上世纪90年代的歌舞厅,始终引领着长沙本土演艺文化的潮流。在互联网娱乐盛行的时代,他们快速向直播转型,捧出过狼王、何文杰等网红主播。一大批“短视频偶像团”正是想复制琴岛模式,只是把孵化主播替换成了孵化爱豆。

秦时明所在公司对标的则是唐艺团队。唐艺早年参加过《中国梦之声》,后来在抖音做户外演唱人气暴涨。自己红了以后,她开始海选收徒弟,再以团队模式做打歌舞台,小剧场模式效果甚好。

在思琪看来,制造街头偶像的方向其实是可以的,本质就是日本的地下偶像。“秀综没了,我们就可以从中国偶像组合的精神导师——日本那里找灵感。人家的草根练习生能用千奇百怪的设定行走江湖,咱指不定也行。”

不行也没关系。背负成名梦想的是草根“练习生”,网红机构并不需要承担多少风险,因为“这些人随时可以抛弃”。

失败和坠落总是常态,秦时明的追梦故事并不性感,但确实有点让人感动。大概这就是有梦想谁都了不起。

评论