到2025年,我们的家会变成什么样?伴随着城市化、老龄化、分散化等等发展趋势的深入,我们的居住会发生哪些改变?日本设计师原研哉在《理想家:2025》一书的序言中写道:“我对社会有多方面的接触,也深感未来的社会问题将是非常复杂的。核心家庭观念逐步深入,单身生活者数量不断增多。在经济发展和大量人口涌入城市的大背景下,人与人仿佛越来越分散的趋势难以阻挡。与此同时,伴随着云技术、交通、通信以及安保服务事业的发展,人与人之间新的联系和融合方式也应运而生。”

生活·读书·新知三联书店 2016年9月出版

原研哉是HOUSE VISION项目的发起人,试图通过企业、建筑师及设计师、创意师之间的协作来探索未来住宅新的存在形式,“既是各个产业的交叉点,又是文化生活的基础”。在首届HOUSE VISION 2013东京展成功举办后,如今已在日本成功举办了4届,2017年HOUSE VISION将来到中国,名为“CHINA HOUSE VISION理想家”,中日设计师以“家”为媒介,探索中国人的未来住宅可能。原研哉说:“我不认为西方的住宅风格适合中国人的生活方式,而反倒觉得,中国现在面临的全新局面很可能会对世界住宅史产生影响。”

在9月20日晚的“2025年,你想怎么住”主题论坛暨《理想家:2025》新书发布会上,原研哉、中国建筑师华黎、日本建筑师青山周平与城市史学者王军就未来城市生活与家庭设计展开了讨论。

原研哉:

家在众多产业交汇点上,通过家去探索未来

House Vision是什么?实际上它是以家为介质,通过企业、建筑师及设计师、创意师之间的协作来探索未来住宅新的存在形式。我们说设计师的职能是什么?实际上他不单单是创造出一个品牌或设计一些产品,更多是从潜在问题及创意中发现新的东西,激发出人们新的创想和认识。House Vision的展览有一个规则,企业与设计师共同联手,打造至此还无人想到、无人见过的新的建筑领先形式。

House Vision为什么选择家作为主题?因为家在众多产业的交汇点上,我们设想通信、能源等所有存在的产业形式,其实都可以在“家”这样一个媒体上找到它的影子,因此我们通过家去探索未来,社会目前存在的很多问题,交通、能源等方面的问题,也许都能找到一些新的解决办法。

无印良品和Wang工作室共同打造了一个“梯田办公室”,它是距离东京大概一个半小时车程的乡村。正好无印良品的职员跟这个村落有各种各样的关系,比如在农忙时他们可以过来帮忙插秧,做一些农活,在今天这样一个社会,只要有一部电脑笔记本,我们就可以在世界上任何一个地方工作,无印良品也是从这个视角进行了考量。一周七天,四天在乡村工作,剩下三天返回都市工作,这也是一种新的工作形式。

家庭、社区及技术的变化,给我们的未来家居带来了非常大的影响。《理想家:2025》这本书汇总了我们从2015年进行的各种各样的研讨,主要针对十年之后未来家居的样态进行了各种探讨,之后汇总成为了这样一本书籍。这其中有中国设计师张永和老师,他和无印良品联手做了一个“自行车之家”。

这样一个创想未来是否可以实现,我们先把这个课题放在一边,但作为大胆尝试,我们觉得具有非常大的意义,我非常希望在2018年5月份前后能够在中国举办“中国理想家”的展示。今天的世界确实面临很多严峻的问题,我们如何解决这些问题,在思考过程中也孕生出很多新的技术,中国也一样面临很多严峻问题,这些问题如何解决,我们在此非常希望各企业、感兴趣、有实力的设计师能够参与其中,我们也希望通过这样一种尝试和探索能够为解决这些严峻问题提供很多具有建设性的意见。

华黎:

房子只是载体,重要的是人的生活状态

最开始接手工作的时候,我想到的第一个问题就是,中国的情况和日本有很大不同,有一点很重要——中国土地不是私有的,这样一个问题决定了我们大多数人居住的方式。具体而言,在日本个人可以买一块地,邀请设计师做一个独立住宅,而在中国,这种情况几乎是很少的。在中国城市里,百分之八九十的居住方式都是由开发商决定。所以,我在总结中国土地和居住的特点时说:“我们是有钱的时候需要买地,有地的时候又没钱。”因为在中国拥有土地主要是两种情况,一种是在乡村,一种是在城市中的旧城,比如北京的胡同,这两处还有一些私人产权可以做,但往往有地时又没有钱请设计师做设计,这和日本的状况很不一样。

这也导致我在一开始对“理想家”的思考并没有把目光聚焦在建筑上,虽然我是一个建筑师。原先生最初提出来的题目叫做“House Vision”——House,我们更容易将它理解为建筑或房子,它实际上是一个载体。但当我们翻译成中文“理想家”时,我们说“家”,它的意义和“房子”是不一样的,让我们更多想到人的生活、人的生活状态或者里面的内容,而不仅仅是作为物质载体的房子。

我在这个活动中做了一个体验,叫做“自在之家”,其实更多不是房子,而是家里人的生活和他的居住状态的关系。

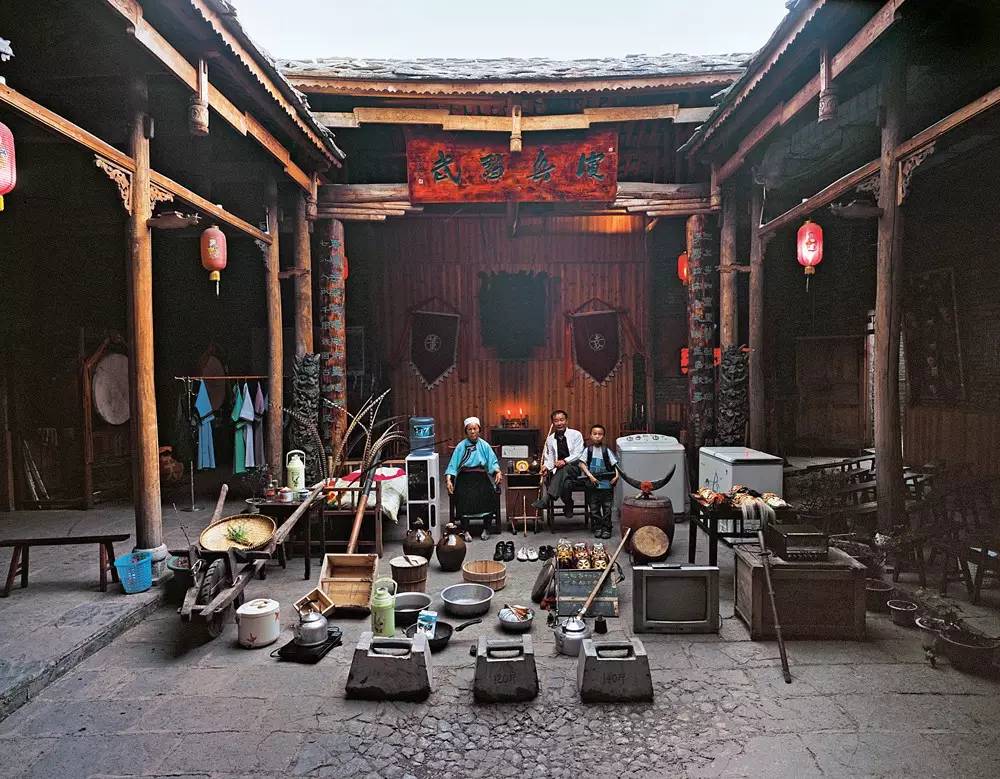

一位艺术家做了一个很有意思的东西,他拍了一系列照片,让房子主人把他自己家里的家把什全都搬到室外拍照,从中我们可以看到不同人生活中的照片,当我看到这张照片时特别触动,因为物品体现了一个人的生活状态,其实就是他个人生活的方式,而且你能看到每个人的物品和状态是很不一样的。这是脱离建筑存在的,在这个过程中,房子并没有在其中扮演很重要的角色。

实际上我们探讨居住,绝不仅仅是在探讨一个形式的美学,或建筑的美学,它更多是人的生活状态的问题。从这个视角出发我们做了这样一个工作。这里的观点是,居室就像一个博览会的现场,各种物品和痕迹体现了居住者的生活,甚至当人不在场时,这些家具摆设、物件和收藏品构成了居住主人的形象。我们做的体验就是基于对人各种生活方式和行为特点的分析和研究,提出了一系列我们叫做“行为物品”的东西,它属于家居领域的范畴,而不是建筑领域的范畴。

青山周平:

在北京胡同里寻找“共享生活”的灵感

我们在House Vision China项目中研究内容就是城市里年轻人居住的问题,具体来讲,我们探讨的是另外一种城市年轻人的生活方式,或者叫做共享社区。

我觉得,现在中国大城市的年轻人越来越缺少家的概念。春节时回家,他们的父母在,父母的房子也在,但可能父母的房子已经不是他们小时候长大的房子了,他们搬进了新居。城市里的房子也一样,现在我们一个人住、一个人工作、一个人做饭、一个人吃饭,、一个人消费,我们的生活慢慢变成了一个人的行为,原来我们在大家庭里完成的交友、交流、体验以及各种行为,现在已经没有办法在家庭里完成,因为我们已经没有家了,房子里没有家人。所以,我们这次探讨的是城市里有没有另一种场所,可以提供“家”的概念。

我一直在北京胡同里生活,不仅仅这个项目,很多设计中的灵感都来源于我的胡同生活。在我家那条胡同里,摆放着三个椅子一张桌子,这是一个半公共的区域,每天都有不同的人坐在这里聊天、见面、看书,我觉得这种家具很有意思。之后我们就开始研究各种胡同里的半公共家具,虽然他们都有主人,但使用者不仅仅是主人,很多椅子、凳子、沙发虽然都是有主人的,但使用者不一定是主人,胡同里很多家具都是公共使用,这样的家具对我来讲很有意思,我觉得胡同里共享生活关键的地方可能就是这种半公共的家具,以半公共家具作为中心展开很多很多有意思的共享生活,所以这次我们的方案中也考虑了这种半公共半私人的家具。

现在我们回家不一定自己开车,我们可以坐优步;听音乐不一定买光盘,需要的时候可以直接在线听——这种行为已经变成了平时生活中的常见状态。为什么居住这样一个关键部分还是三室一厅或几室一厅,要花几百万,找银行贷款,花很多钱装修,为什么我们的生活不能变成优步、滴滴或百度外卖那样更轻松、更方便、更自由的方式呢?

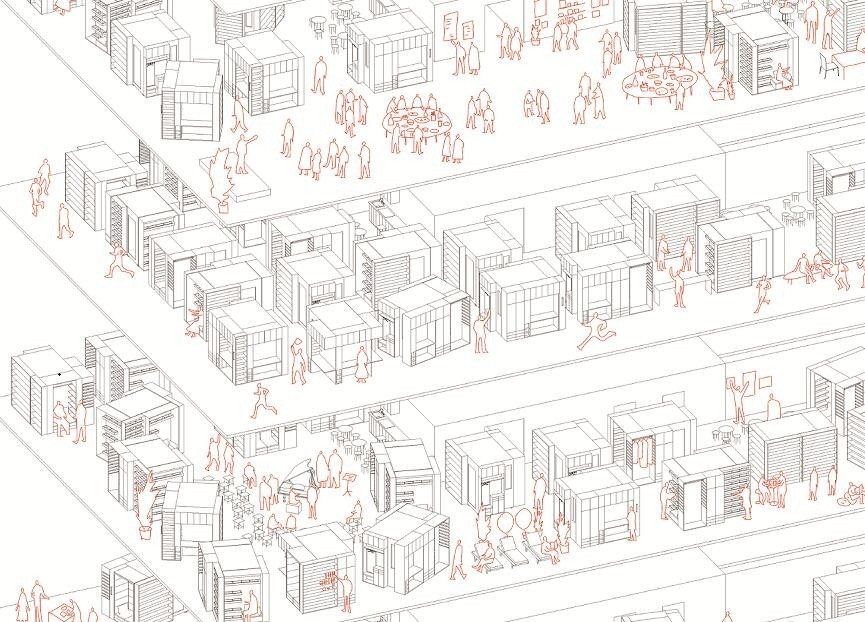

这张图是我们这次设计的居住环境,有点像盒子,有点像家具,下面也有四个轮子,它可以随便移动。具体来讲,中间的白色盒子是唯一私密的空间,里面有一张床,外面可以看到各种不同类型的家具,比如杂物柜、玄关柜等,根据你的生活方式和喜好决定外面的家具。

整个平面图是这样的,这些盒子都是他们居住的地方。你也可以做两个,第二个盒子用来做小生意,中间这里是卫生间和公共淋浴间,中间这里是很大的电梯,因为电梯很大,所以可以把盒子放在上面上下移动。因为所有的家具都可以自由移动,所以平时公共空间中大小的形状可以不断变化,对我来讲,这里有点像胡同的共享生活,也有点像半公共的胡同共享生活的感觉。

王军:

四合院是理想居住方式,胡同里藏着许多智慧

现在中国是中等发达国家,到“十三五”(2016-2020)完成时希望进入到发达国家的序列。到2025年,我们已进入发达国家序列。现在全世界发达国家和地区是10亿人口,那么中国这13亿人口加入进去之后,如果仍沿用现在这种增长主义的生产生活方式,我想一个地球是不够用的,我们消耗了太多资源。

前段时间我见到一位美国教授,他给我看了一张照片,照片里一位伯克利教授骑着车,他衣服背上写着“使用石油的傻瓜们”。用这个词来定义今天的文明恐怕是非常恰当的,这些使用石油的傻瓜们到处挑事儿,制造战争,哪里有石油、有能源,哪里是能源通道,哪里就最有可能爆发战争。当13亿人进入发达国家的序列之后,我们该使用什么样的生产生活方式呢?

他们问我,你最愿意住在哪里?我说最愿意住在四合院里。现在我也住在胡同里。

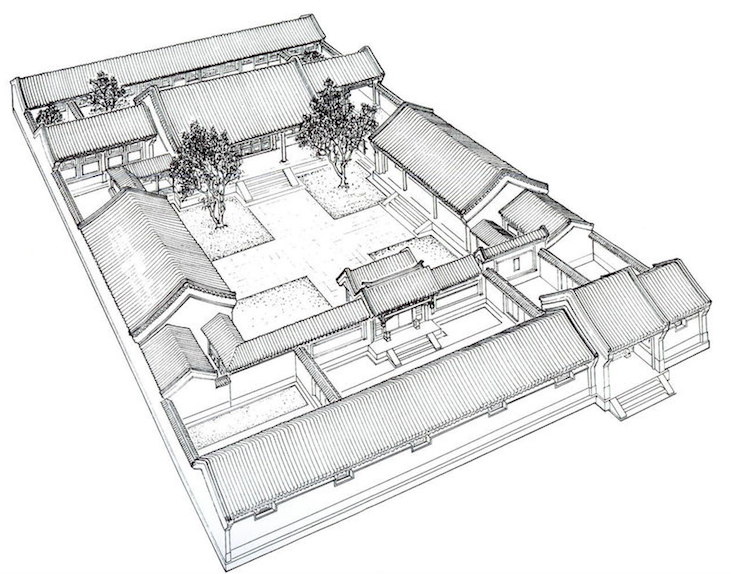

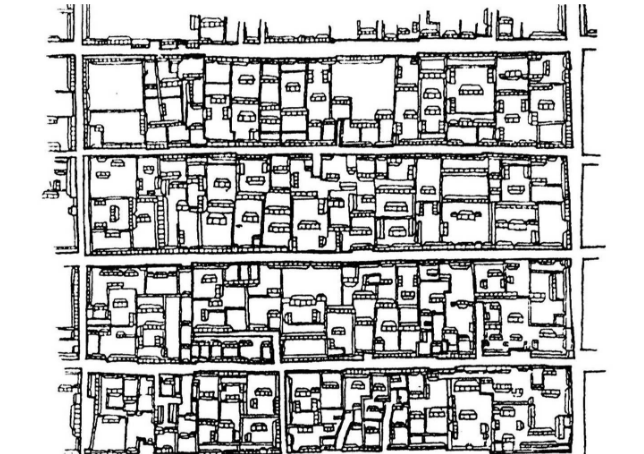

我想大家对这张图都非常熟悉,这张图我不断地讲,也在《城记》好几本书里用过这张图,我想这张图不仅仅代表一种理想的居住方式,它还是文明的里程碑。

为什么说是文明的里程碑呢?大家知道,中亚和西亚是在一万多年前进入了农业,不仅仅是因为它驯化了很多作物,比如西亚大小麦、咱们这儿的黍、粟和水稻,还必须要知道农业时间,这张图就是大家知道农业时间的模式。大家看四合院中的子午线和卯酉线,农业时间一定看正午阳光的子午线,所以中轴对称变得非常重要,可以衡量正午阳光子午线影子的长和短。我们知道夏至是影子最短的那一天,冬至是影子最长的那一天,打一个圈就是一年365天,看这个东西我们会知道一个回归年是多少。如果我们不知道一个回归年是多少,我们无法进入农业。

东西向的卯酉线就是春分和秋分,太阳正东而起正西而落,这两条线就代表了两至两分,是人类最重要的四个农业时间节点。

我们还可以把它分割成二十四节气……我们将二十八星宿这样一个宇宙模式,做在了四合院里。它留下的很多重要人文信息是我们进入农业时代时的信息,毫无疑问,它显示出了惊人的文化上的延续性。

包括我们做院落的空间,中间的院子是正方形,工匠经常说“方五斜七”,变成了非常经典的比例关系,把中间院子的斜边变成一个半径,画一个圆,于是就把前面院子的节隙找到了,这代表了那时候天圆地方的宇宙观。我觉得这是很值得我们认识的文化现象,毕竟东亚的文化到现在一直都没有断掉。所以我觉得它是文明的里程碑。

居住在胡同里,是在树林里造房子,它的植被是非常好的遮阳系统。非常好的四合院有着非常好的植被,夏天不用开空调,还要盖被子,冬天它又暖和了,和太阳能是非常好的匹配。欧洲在上世纪能源危机后,没有外遮阳系统的房屋是不允许被建造的,而这个四合院就有很现代的外遮阳系统,包括它的屋檐以及前出廊,它一定会把夏季阳光挡在屋檐之外。而冬天需要阳光,那时候太阳比较低时,它可以透过前面的屋檐进入到屋里,从中你会感觉到古人对阴阳的理解。我总觉得这个世纪一个最大的悬念就是人类能不能直接使用太阳能,我觉得能够在这方面得到一些灵感吧。

院子就这样造了起来,一个一个的小宇宙成了一个胡同,成了一个坊,它是可以大规模生产的方式。四个住址为一间,以间为数,多少间是一个房子,多少房子是一个院子,多少院子是一个胡同,多少胡同是一个坊,多少坊是一座城市,它是一种模式化设计。中国的这种模式化设计是一个传统,最经典的案例就是唐长安,它是人类在工业文明之前盖的最大规模的城市。多长时间盖完的呢?一年。农民用两个农闲的时间就盖出来了。工业文明的生产就是模式化,快速施工,它毫无疑问是这样一种方式。这样一个标准的胡同,是从忽必烈分配住宅单位时开始的。以八亩地为一个住宅单位,一条胡同和宫城是等宽的,一个胡同里要摆十个院子,每个院子间距是70米左右,这也是一个模块,这里面恐怕蕴含着很多“一法得道、变法万千”的东西,南北向是商业,东西向是居住,从车水马龙的商业街走进胡同里是非常安静的,陶渊明说“结庐在人境,而无车马喧”,可以在这里找到很多灵感。

千万别小瞧这种方式对人口的承载度,1949年时北京市承载130万人口,每平方公里是2万多人,大栅栏区域大概三万多人。现在住建部要求每平方公里达到1万人,十年前每平方公里是8000多人,现在是7000多,我们盖很多高楼大厦,密度很高,但为了保持日照,间距拉得很开,这样我们一下楼都不愿意走路,就彻底成为了“使用石油的傻瓜”。我们可以往这方面看一看,每个地方铺满了院子,每个院子都有空,就像围棋一样,大家愿意交往,以前每条胡同都有一到两个寺庙,我今天看的书,马岩松他们做的胡同里很好的公厕,那会儿的公厕都是土地庙改的,1949年慢慢改变的,这些公共空间也非常好地分布在以前的传统空间里,怎样把它激活,怎样从这里得到灵感,我觉得这是我们这时必须要考虑的问题。

评论