近期,成都天府广场-骡马市片区频出大动作:抬头,超300米城市地标开建,推动CBD加速焕新升级。低头,东华门考古遗址公园首次面向公众开放,成都市民可近距离感受长达2000余年的历史遗存。这让人不禁感叹:成都市中心,又要火起来了!

从唐宋时期的摩诃池,到明代的蜀王府再到如今的天府广场-骡马市,在几千年的成都进击史中,城市之心一直在演变。虽曾历经风雨,几度兴衰,但它始终是城市原点。如今在天府文化公园、骡马市TOD、东华门遗址公园的加速打造下,成都之心正在加速“复活”与复兴。

成都“正中心”,2300多年没变

公元前347年,相当于中原的战国时期,在远离中原腹地的古蜀国,开明王九世将都城从广都樊乡(今双流区)迁往成都,在成都平原上建立“北少城”,位置在如今天府广场以北的五担山一带。而成都城建城的起始年,要往后推至36年后算起。

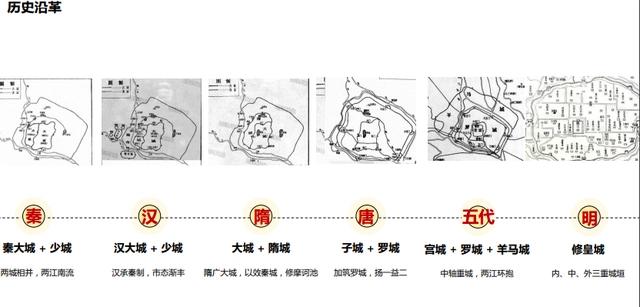

公元前311年,秦灭蜀后,秦惠文王派大夫张仪仿咸阳城,在紧邻蜀王城的南边和西边分筑“大城”和“少城”。“少城”因其中移民多为商贾和手工业者而成为城市商贸活动频繁的经济中心,“大城”则为政治、军事机关和秦移民住地。今天的天府广场,即处在当时秦“大城”中心略偏西之处。

隋唐时期,“大城”和“少城”演变为“隋城”和“唐罗城”。明朝初年,统治者在历史遗留旧址上重新修建“蜀王府”。经历明末战乱与清朝、民国,蜀王府皇城被当作贡院、政府办事机构。

新中国成立后,曾经的蜀王府皇城被拆除,最终成为了如今的天府广场、毛主席像、四川科技馆,成为成都历史地理与天府文化当之无愧的“正中心”。

历经2300多年,成都“城名未改、城址未变、中心未移”,在人类浩如烟海的城市文明发展史中,留下了独特印记,也奠定了成都“世界历史文化名城”的基础。如果没有一次偶然的施工,成都中心的历史遗迹或被永远尘封于地下。

2013年,成都体育中心进行升级改造,在施工过程中惊现古代遗存。于是考古部门随即启动发掘工作,截至2019年,考古人员在这里发现了约5万平方米的古代城市遗存,均属东华门遗址。遗址年代从战国末期至明清时期,包括秦汉六朝大城生活区、隋唐至两宋摩诃池池苑园林区、明代蜀王府宫城建筑群、清代贡院等重要遗址。区域内还出土了汉代“大富昌”瓦当、五代黄绿釉香炉、明宣德大碗等近万件文物。

东华门遗址浓缩了城市发展史,它所揭示的历史与史料典籍记载的成都城市建城史相互印证,是成都城市发展沿革的高度浓缩,反映了城市轴线的变迁、叠加,展现了唐宋时期“扬一益二”的历史辉煌。

文脉是一座城市的灵魂,东华门遗址作为成都城史的发源地和历史文化的原点,现已得到保护,将打造成为考古遗址公园。未来,将与城市发展规划相结合,共同助力成都中心城区格局再塑与有机更新。

“天府之心”迭代升级,商务文旅融合发展

为更好传承保护成都历史文脉的精魂,天府文化公园规划发布,成都中心正迎来巨变。

天府文化公园规划总面积约2.27平方公里(3405亩),涵盖天府广场、东华门遗址、宽窄巷子、人民公园等众多知名历史文化点位以及四川省科技馆、美术馆、图书馆、大剧院、市博物馆等现代文化场馆。

为加强片区建设,2021年8月12日,成都天府文化公园发展服务局正式揭牌成立,设定专门的机构负责区域的开发建设、运营管理、产业发展、综合协调等工作。

成都天府文化公园发展服务局相关负责人表示,天府文化公园是传承天府文化的重要载体,是改变中心城区城市格局,重塑城市形态的牵引性工程。

与“再造新城”不同,成都天府文化公园的建设与上个世纪的巴黎老城改造颇为相似,是在已有骨架上植入新鲜血肉,功能与产业迭代焕新。根据规划,天府文化公园核心区面积2.12平方公里,将形成金融+文化+创新经济+高端服务的“2+1+1”产业体系。

2022年4月召开的成都市第十四次党代会上,确立的24个“三个做优做强”重点片区中,天府文化公园片区,正是其一。其中打造城市会客厅是天府文化公园的重要任务,而骡马市TOD的建设成了一个关键发力点。

2022年12月5日,据成都发布官微信息,兴城人居、青羊国投、交子控股三家国企官宣,计划投资上百亿,共同打造超300米塔楼为代表的骡马市城市地标项目。建成后,除了超300米的超高塔楼,还有3栋约200米的摩天大楼。

据悉,骡马市地铁站距离天府广场1.3公里,是成都首个,也是目前在建线路中唯一一个四线换乘站(1号线、4号线已建成,18号线和10号线在建中),可连通天府、双流两大国际机场和四大铁路枢纽,规划量级之高令全城瞩目。

根据客流规模预测,2025年该站高峰单日客流量将达到30万,可支撑100万平方米的商业开发。

“天府之心”建设,高端商务服务与文旅产业融合发展,东华门考古遗址公园作为天府文化公园的文化担当,目前各项工作正在加紧推进。

2022年12月11日,东华门考古遗址公园”举行首次市民开放日活动,这也是该遗址公园第一次面向公众掀开神秘的“面纱”。

据了解,目前成都体育中心已完成盆体外立面改造、顶棚、光彩工程及文物保护阶段性工作。外场遗址的河道修复和盆体保护施工将在今年6月大运会前建成并对外开放,届时大家可以看到明代水渠、宋代卵石道路、唐五代建筑基址等遗迹。

成都强化“中优”背后:推动城市整体均衡发展

为什么成都如此重视城市“正中心”的打造?除了历史文化复兴的重要意义,另一个重要因素或是区域平衡与整体发展的考量。

从总面积不到30平方公里的西部内陆小城,到城市面积超过1.4万平方公里的国家中心城市,新中国成立以来,成都经历了翻天覆地的蝶变。

由于最近十几年大力度地南拓发展,成都城市发展由单中心向双中心转换。中心城区和天府新区作为成都两个中心,并进发展。

从地理上看,成都是典型的“单中心+放射线+环状”城市结构。对于平原城市,这种城市结构,是一种非常经济和有效率的城市空间结构。中心城区到同半径环线各方位的物理距离相近,往来便利,所以基础设施、金融商业、教育行政等资源都最优先分布在中心区域,然后随着环线外扩、分布递减。这也十分契合西欧城市经济学中重要的“同心圆理论”,即城市中心的土地价值最高,并按照均匀的半径向城市外围递减。

目前成都一部分城市经济和行政重心南移,天府新区其规划发展范围,仍处在成都的南四环、五环之外。从环线基础建设来看,这增加了东西北区域前往城南的通勤成本,在一定程度上也影响了成都中心对东西北方向区域的辐射影响力。

如果一个住在成都城北、城西或城东的人在城南上班,通勤单程超过1个小时,既抬高了往返奔波的成本,也带来“潮汐式”的交通拥堵,拉低了幸福感。

2018年7月,成都正式提出“中优”发展战略。秉承“复兴历史文化、重构城市中心”的规划思路,让产业与工作机会回归主城。

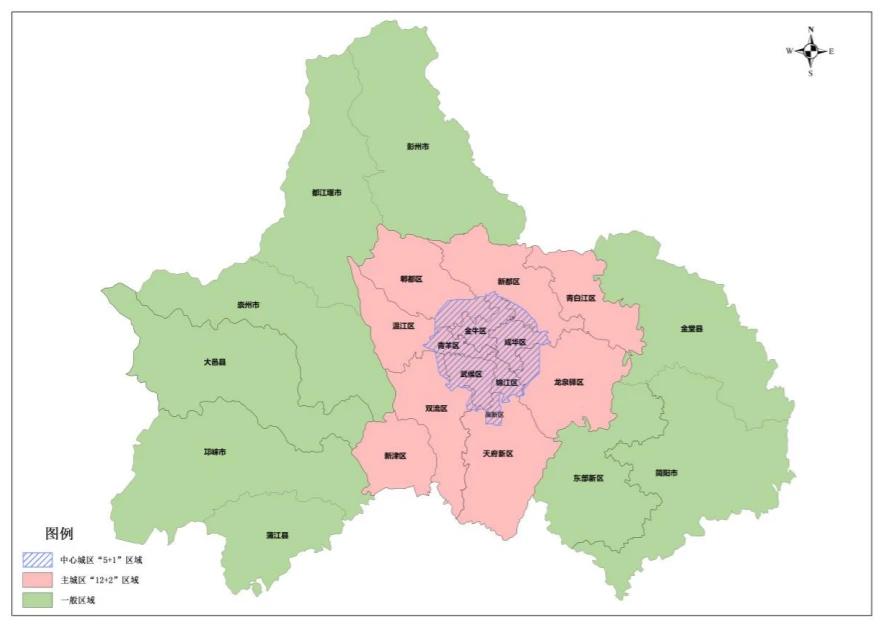

2022年成都两会,正式提出产业重回主城,禁止将中心城区国有化产业搬至新区,禁止中心城区行政机构搬迁到新区 ;补齐工业短板,布局石油石化,氢能源和高端制造业。此外,新出的国土规划:“5+1”中心城区 ,是指锦江区、青羊区等传统五城区+高新区,在“中优”发展主旋律下,产业升级,城市形象改造升级,提升居住环境。

可以预见,“中优”这盘“大棋”之下,除了将推动天府文化复兴,成都核心主城的地理“统治力”将得到增强,将更好发挥主城中心对东西北区域的辐射带动作用,进而推进城市整体均衡发展与成都都市圈成德眉资一体化发展。

这么来看,加速复活成都之心,既是打造成都人心中的“精神家园”、一张千年文化传承“成都名片”,也是成都实现整体均衡发展的“关键棋”,也用事实证明了2300多年成都最具特色的历史文化特征——“中芯未移”。

来源:公众号“你好天府”

原标题:成都城市原点正在加速“复活”

评论