消费电子行业在刚刚过去的2022年并不平静。

疫情和宏观经济下行对消费市场形成了猛烈冲击,

智能手机市场同样进入下行的寒冬, 据CounterPoint数据显示,中国智能手机销量在2022年第二季度达到了十年来的历史最低点,尽管三季度有小幅回升,仍然难以拯救同比下滑的局面。

背后的原因是复杂的:大盘疲软,智能手机创新进入瓶颈,消费者换机周期一再延长。过去,智能手机用户的换机周期一般为18个月,但CounterPoint根据调研数据预计,2023年,消费者的换机周期将延长至43个月,几乎长达三年半时间。

手机市场变冷了,影响的是产业链上的每一个环节——供应链等待着加单,企业急于提振营收,大街小巷的手机专卖店也在期盼着客流。整个手机行业都在等待着一剂振奋,消费者也期盼着一款能重新点燃市场的爆品。

华为Mate 50系列就诞生在这样一个凛冬之下。

生死之战

2022年9月,中国智能手机市场迎来了一款熟悉,但又有些“陌生”的产品——熟悉来源于Mate系列10年来不断积累的品牌认知度,陌生则是因为这是Mate系列断更两年后的首次亮相,但不论如何,华为终端的王牌:Mate系列终于回归大众视野。

Mate 50系列宣传海报上有四个字十分显眼——领势而上。业内流传的一种解读是,面对智能手机行业的疾风,有人选择暂避锋芒,而华为选择迎头而上,领势前行。

这注定是一次艰难的筹备。由于供应链受到制裁影响,华为手机出货量在2019年登顶后就急剧下跌,而其中最叫座的旗舰Mate系列在近两年时间内无法更新,从终端BG到整个华为公司,这都是堪称艰难的时刻。

在近日的一段央视采访中,华为终端BG CEO余承东回忆了他在制裁期间的亲身感受。筹备Mate 50系列期间,好几位华为领导都曾劝他放弃,直言这款手机根本不可能成功——关键技术被限制,意味着华为要付出比其他厂商更高的成本,即便勉强发布了,结果也很可能不尽如人意。

但Mate 50系列的发布又是一场不得不打的战争。作为利润和收入贡献最大的板块之一,华为Mate系列的缺位已经让整个团队到了“揭不开锅”的状态,甚至威胁到整个终端业务的稳定。产品做不出来,没有利润入账,工资奖金都发不了,员工养家糊口都会受到影响。

性格一贯好强的余承东内心备受煎熬。那段时间,他常常一个人在外面散心,走到天亮时再回家。他深知,这是一场生死之战。“别人能做到为什么我们做不到?”、“如果这次不成功,我们(整个业务)基本上就废掉了,我们不能等死。”

良将不打无准备之仗。尽管外界都认为智能手机已经难再推出令人眼前一亮的功能体验,但在Mate 50系列中,华为仍然用多项行业前所未有的自研技术诠释了智能手机的极致创新。正如余承东所说,“再大的困难,我们也会坚持做最伟大的产品。”

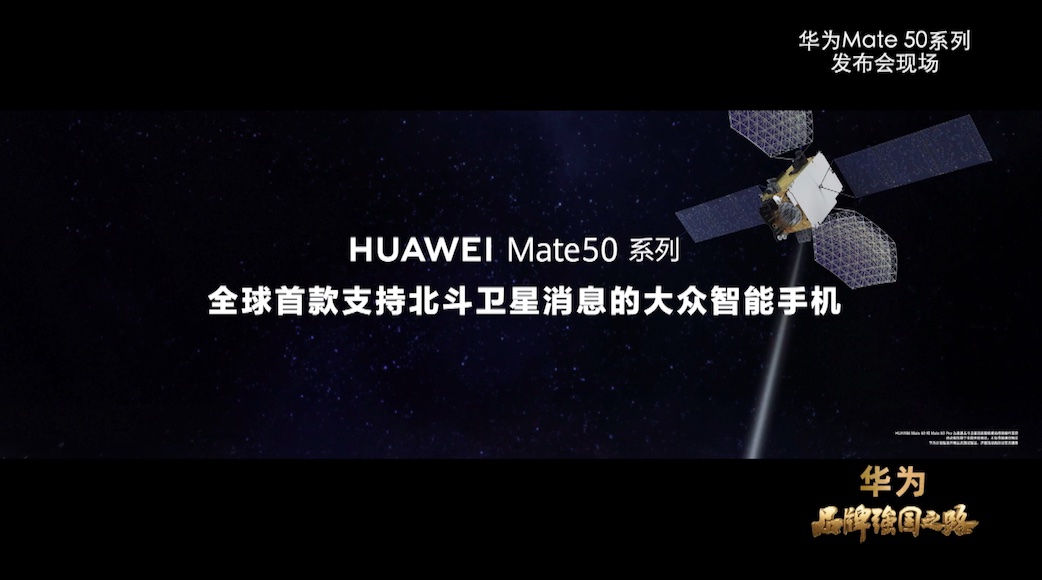

“向上捅破天”的北斗卫星消息技术就是Mate 50最亮眼的创新之一。作为全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机,它能够让用户在无地面网络信号覆盖的极端环境下,依然保持与外界的连接。

在发现消费者常常因为摔碎手机玻璃而花高价维修时,华为研发团队又在材料和工艺上下足功夫,研制了坚固耐摔的昆仑玻璃。这个细节往往不容易被注意到,但却与消费者的日常使用体验息息相关。Mate 50系列发售后,昆仑玻璃版本果然成为最先被抢购一空的产品。

而在智能手机市场中最“卷”的影像功能中,华为Mate 50系列也形成了一套成熟、独特的研发思路。随着传统相机厂商对移动影像的赋能逐渐减弱 ,华为推出了自研的XMAGE影像系统,这也是国内厂商旗舰机型中少有的“以己为主”的独立移动影像系统。这套方案重新定义了光学系统、机械结构、成像和图像处理技术四大技术底座,使得移动影像技术再上一个台阶。

创新不仅仅是从无到有,也是对细微之处的精确洞察,才能击中消费者的核心痛点。当具有足够创新力的技术再次出现在手机市场,也让行业认知再次被刷新:只有对创新的不懈追求、将创新进行到极致钻研,才能成为高端机市场的王者。

这是是华为能打赢这场生死之战的关键。

创新何来

能够在激烈的市场竞争中存活下来、并且活得好,往往离不开一家企业底层的基因。华为在Mate 50系列上呈现出的核心技术和体验正是因为华为人对创新的坚定追求。

在Mate 50系列中首次搭载的卫星消息功能,就是华为研发团队不懈努力的结果。这是个曾经被认为不可能实现的任务,是华为人携手北斗卫星团队让它变成了可能。

卫星消息之所以一直以来都没有在大众手机上实现,是因为其具有相当程度的开发门槛。要想让手机实现卫星通信,不仅要解决手机终端与卫星通信之间信息传输损耗大的问题,还要想办法把卫星天线“塞进”空间本就有限的智能手机当中,挑战极大。

为了保证手机卫星通信过程中的性能和效率,华为研发团队从软硬件两方面着手,对通信协议、硬件设计进行了再创,同时采用高增益算法让信号聚焦,进一步减少了信号传输过程中的损耗。最后,再通过专有的巡星引导UX,让手机终端自动寻找卫星的位置,用户才能够以最便捷的方式使用到这项功能。

光“有”还不够。为了确保手机终端在任何情况下都能接收到卫星消息,华为测试团队跨越中国31个省份、直辖市、自治区,踏遍戈壁沙漠、高山丛林、江海湖泊等各式地貌环境,进行各种极端情况下的功能检测。历时18个月,卫星消息功能才得以与消费者见面。

北斗卫星消息这一功能也许大多数用户一生都不会用到,但一旦用到,很有可能价值连城。在极端条件下,一旦手机拥有了这项功能,也就多了一个守护生命的渠道。在华为研发团队看来,这种投入是必须的,也是无价的。

这是华为的一小步,却是行业的一大步。卫星通信这一能力成功登陆大众智能手机这一进程,不仅开启了终端卫星通信大发展的序幕,也必定成为通信史上难忘的一页。

而在影像这块各大厂商的必争之地,华为也坚持将创新进行到底。随着移动影像技术的提升,用户拍摄门槛正在进一步下降。尽管厂商一直在努力让手机影像无限接近专业设备,但由于手机体积与便携性的限制,智能手机的感光元件已经无法再随意扩大。如何突破这一瓶颈,成为了所有同行的难题。

创新就是一场与极限较劲的过程。华为研发团队选择在摄像头上另辟蹊径,推出了“可变光圈”技术。通过创新的高精度部件设计与组装工艺,团队最终在狭小的机身空间内实现光学系统和机械结构的最佳匹配。为了能够对进光量进行精确控制,华为自研了一套高精度全流程标定检测方案,辅以一套高精度的驱动控制算法,软硬结合,最终实现光圈大小的“十档可变”。

超光变摄像头不仅优化了手机影像在夜景与人像上的表现,也升级了景深范围和虚化程度的自由调节能力,为手机用户带来了更多自由创作空间,是移动影像领域一次不小的突破。

昆仑玻璃的诞生同样是一场鏖战。华为在手机市场调研中发现,行业内有一半以上的售后案例都集中在修复屏幕上。相比起性能配置和精美的外观,一块玻璃并不起眼,但一旦损坏,消费者可能需要把屏幕、中框、和电池同时换掉,承担高昂的维修成本。

为此,华为的工程师们和玻璃较上了劲。传统的玻璃面板结构都是通过化学强化手段来增强抵御外力的能力,但当其承受的外力超过临界值,就很容易破裂。华为在钢筋混凝土结构中找到了灵感,决定采取玻璃中引入高强度纳米晶体的做法。在持续不断地试错、迭代、测试和打磨四年之中,无数次的挫折,甚至曾让研发团队的成员崩溃落泪,但在这种前赴后继不断进取的决心之下,坚固耐摔的昆仑玻璃最终面世,达成了整机抗摔能力提升至10倍的优异效果。

在华为的解读中,“昆仑”是一种极境中敢为的精神,这正是华为人的最好写照——坚持不懈、突破极限。

每一项功能和体验的突破背后,都是华为积极种“因”背后的“果”。在坚持每年将10%以上的销售收入投入研发,并不惜高价在全世界招揽“天才少年”,组织其进行基础研究的持续攻坚之下,探索通信、计算、人工智能等领域中的基础理论问题。这些研究成果被不断应用至华为最新的产品中,最终实现正向循环。

“把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织”,这是华为的使命,也是这家科技公司最朴素的愿望。

绝地反击

真正过硬的产品,一定经得起市场的检验。华为对极致创新的坚持,也很快在商业上收获了成功。

预售阶段,Mate 50在华为商城及各大电商平台预约量就已突破百万部,华为Mate 50 Pro成为该系列中最火爆的机型,昆仑玻璃版机型订单更是超过五成。首销当日,线上平台热销机型10秒内售罄,华为全国多家旗舰店门口也排成长龙。Mate系列的号召力,并未因短暂的停更而削减。

IDC发布的中国智能手机市场三季度报告显示,尽管大盘同比仍然在下滑,但得益于iPhone14系列及华为Mate 50系列的回归,三季度国内智能手机市场难得地实现了环比增长6.0%。Canalys则认为,华为Mate系列的回归,对于致力于投入高端的厂商来说,将成为一次降维打击。

这是一场等待了太久的胜利。

Mate 50系列的热销证明,三年的制裁并没有将华为手机打倒,而是淬炼出了更过硬的产品、更具韧性的团队。而背后的华为公司,也终于从应对制裁的战时状态转为正常化运营,终于重新将方向盘握回自己的手中。

时针拨回十年前。第一代Mate手机发布时,余承东曾说过,Mate要做世界上最伟大产品,最好的手机,最高端的品牌。在外界看来,这句话只不过是一句有些“狂”的宣传口号。

十年后,很难有哪家手机公司能自信地说出,自己已经做出了最伟大的产品、最好的手机。然而技术创新是一场永无止境的攀登,华为人相信:只要拥有“遇疾风且不退,非极致而不为”的追求,也就没有翻不过的山,打不赢的仗。

这或许才是真正的旗舰方法论。

评论