切·格瓦拉(1928-1967) 拉丁美洲左翼革命家,本名埃内斯托·格瓦拉。一九二八年六月十四日出生于阿根廷罗萨里奥市,在布宜诺斯艾利斯大学医学院求学期间及毕业后不久环游拉丁美洲。一九五六年同菲德尔·卡斯特罗等人在古巴开展反对巴蒂斯塔独裁统治的游击战,一九五九年攻入哈瓦那,推翻巴蒂斯塔政权,参与缔造古巴共和国。后前往刚果、玻利维亚等地从事革命斗争,1967年的10月8日,切在尤罗山谷之战中负伤,不幸落入了玻利维亚政府军手中,第二天(10月9日)未经审判即被处决,尸体也被当局藏匿起来。之后人们在格瓦拉的背包里发现了他的日记本。这本珍贵的日记,是见证切·格瓦拉生命最后阶段的最原始、最重要的资料。今天,让我们一起读格瓦拉最后的十篇日记,以纪念这位“我们时代最完美的人”(萨特语)。

切·格瓦拉 著 郭昌晖 译

上海译文出版社 2014-07

利用日记记录自己每天的观察和思考是切在[一九五六至一九五八年古巴革命]游击战争中的习惯。无论是在巉岩嶙峋的山区还是在霉腐潮湿的山林,当被沉重的行军背包和武器弹药压得身子佝偻的战士在漫长行军中停下休息的间隙,当游击队奔波劳顿一天后奉命宿营时,人们总能看到切——古巴人一开头就亲切地给他起了这个绰号——掏出一本小笔记本,用医生特有的那种几乎难以辨认的小字开始写日记。

他后来就是利用这些保存下来的日记撰写了古巴革命战争的壮丽的历史篇章——充满革命、教育和人道内容的精彩的回忆录。

多亏他养成了习惯,始终坚持利用日记记载每天的重要事件,才为我们留下了精确详尽和极为珍贵的资料,使后人得以了解他人生的最后几个月在玻利维亚的可歌可泣的经历。

——菲德尔·卡斯特罗为1968年版《玻利维亚日记》所写序言

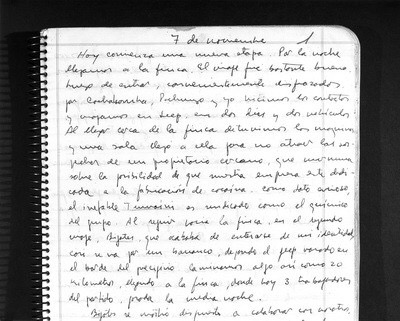

(一九六六年十一月七日)

一九六六年十一月七日

痛苦揪心的一天,刹那间我们好像是走到了生命的最后时刻。

天刚亮水就取回来了。因蒂和维利随即出发去勘察另一条能进入峡谷的路,但是他们很快就回来了,因为我们对面的小山上就有一条小路,眼下小路上还有一个骑马而行的农民呢!十点有四十六名政府军士兵背着背包从我们面前经过,拖拖拉拉好半天也走不完似的。十二点又出现了一批士兵,这一次有七十七人。更糟糕的是,就在那当口儿,忽听一声枪响,士兵们一个个都拉开了架势,一军官下令好像是让士兵朝我们所在的峡谷冲下来。但是,经过无线联络以后,他似乎明白了什么,又指挥士兵往前走了。

我们的藏身之处无法抵挡来自上方的攻击,一旦让敌人发现,几乎是插翅难逃。后来,小道上过来了一个掉队的士兵,使劲地拽着一条疲乏的狗往前走。接着,又过来一个农民,他是给一个掉队的士兵带路的,过了一会儿这个农民又回来了。尽管没出什么事,但是,在枪声响起的那一刻,还是感到格外揪心。所有的政府军士兵都背着背包,给人的感觉是他们正在后撤。夜里没有见到那间小房里有灯光,也没有听见通常他们夜间相互致礼的鸣枪声。明天要花一天时间到这个小村落去摸摸情况。一场小雨让我们浑身湿透,但恐怕还无法把我们留下的足迹完全洗刷掉。

电台宣布科科的尸体已被确认,有关胡里奥的消息则混乱不堪;他们把米格尔混淆成安东尼奥了,公布的是安东尼奥在马尼拉担任的职务;一开始还发了一条有关我死亡的消息,随后又撤销了。

九月二十九日

又是紧张的一天。因蒂和阿尼塞托一大早就出去了,一整天都在监视着那幢房子。一早开始公路上就很繁忙,到早上十点左右,还有不少来来往往的政府军士兵,都没有带背包,还有些士兵从山下赶着毛驴上山,上山时毛驴都是空载,下山时就驮满了东西。下午六点十五分,因蒂回来报告说,那十六个士兵下山进了农场后就再也没见到他们,看来毛驴正在那里卸货。

鉴于此,现在还很难决定就走那条路。虽然那条路最好走,也是最合理的选择,但也最易遭到敌人袭击。而且,那幢房子里还有好几条狗,狗一叫我们就会暴露。明天再派两批人去探明情况,一路人到原来的地方侦察,另一路尽可能沿山脊往远处走,看看是否有突围的路,说不定还得走敌人士兵走的那一条路。

广播里没有什么新闻。

九月三十日

又是紧张的一天。早上智利的巴尔马塞达电台播送消息说,军队高层消息灵通人士宣称切·格瓦拉已被围困在丛林的一个山谷中。当地各电台均保持沉默,这很可能是一次背叛行为,他们已经确信我们在这一地区了。有一段时间,政府军士兵开始频频来回调动。十二点四十名士兵分成一队一队的,荷枪实弹经过这里,向那幢小房移动,随后便在那里驻扎下来,建立起瞭望所,哨兵们一个个神情紧张。

上述情况是阿尼塞托和帕乔报告的。因蒂和维利回来说,这里和格兰德河之间的直线距离约两公里;山谷上方有三幢房子,也有建立营地的地方,如果藏在那里,四面都很隐蔽。我们先去找水,晚上十点又开始了令人劳顿的夜行军。奇诺在夜色中不善行军,跌跌撞撞走得很慢,因此整个队伍的速度也慢下来了。贝尼尼奥情况不错,但是医生还没有完全康复。

本月小结

原本该是休整的一个月,而且眼看马上就要开始休整了,不料却中了敌人的埋伏,米格尔、科科和胡里奥都牺牲了,一切部署都打乱了,我们陷入了一个濒临灭亡的境地。莱昂也不见了,坎巴的失踪反倒是件好事。

和敌人有过几次小规模的冲突:一次打死了敌人的一匹马,另一次打死打伤敌人各一名,还有一次乌尔瓦诺和敌人的一个巡逻队发生了枪战,加上这次我们在伊格拉村中了敌人的埋伏,遭到灾难性的打击。现在我们把骡子也抛弃了,看来要想再配备牲畜也是很久以后的事了,除非我的哮喘再次严重发作。

另一方面,各种有关另一支[华金领导的]游击分队死亡人数的报道很可能是属实的,因此,我们应该承认他们已经全军覆没。不过仍可能有少数几个人还在山里周旋,避免与政府军接触,因为新闻里说一次就有七人被击毙很可能有假,至少是夸大其词。

本月形势特点与上月一样,只是现在政府军在交火中显示出更强的战斗力,农民群众非但不援助我们,反而向当局通风报信。

目前最重要的任务是设法突围,寻找更有利的地区,然后集中解决与外界联络的问题,不过,我们在拉巴斯的城市网络也遭到重创,陷入混乱局面。部队剩下人员的士气还算不错,唯一让我不放心的是维利,如果不事先找他谈谈,他很可能会趁乱溜之大吉。

十月一日

十月的第一天平安无事地过去了。

天破晓时,我们来到了一个树木稀疏的林子里,驻扎下来,在各入口处安置了岗哨。那四十个士兵,放了几枪后,又朝我们原来打算去的峡谷方向移动。最后一次听见枪声是在下午两点。几间小房里似乎没人了,不过,乌尔瓦诺看到有五个士兵没有顺小路走,而是从小房处直接下山。我决定在这里再多待一天,因为这个地方不错,退路有保障,而且敌人部队的一举一动都在我们的眼皮底下。帕乔带领纳托、达里奥和欧斯塔基奥出去找水,晚上九点返回了。查帕科做了几个油炸馅饼,我们又吃了点儿风干牛肉才觉得不怎么饿了。

没有什么消息。

十月二日

安东尼奥。

一天过去了,没发现任何政府军士兵的行迹,倒是有几只由牧羊犬驱赶的小山羊从我们阵地前穿过,牧羊犬还汪汪地叫了一阵子。我们决定从离峡谷最近的那个农场的侧面撤离,下午六点开始下山,留出充裕的时间赶到那里,在穿越峡谷前还能做一顿饭。但是,纳托非但自己迷了路,还非让我们往前走。当我们决定往回走时,我们也迷路了,只好在高地上过夜,无法做饭,口干舌燥的。电台解释了三十日政府军的部署情况,说据南十字星座电台的报道,政府军通报在基诺尔山谷和我们的一小股部队发生了交火,双方均无伤亡。不过他们说在我们逃跑后,发现了我们留下的血迹。

根据同一报道,这一小股游击队由六名队员组成。

十月三日

漫长而又无谓地紧张的一天。我们正准备返回总部营地时,乌尔瓦诺前来告诉我们,在我们行军途中,他听到有几个过路的农民在说:"那几个就是昨天夜里告密的人。"乌尔瓦诺报告的情况显然不真实,但我还是决定宁可信其有,不可信其无,于是,没顾上喝口水,大家又一次登上了山脊,因为从那里可以监视下方敌人使用的公路。今天余下的时间里一切都很平静。傍晚时,我们下山去煮了些咖啡,虽然水有点咸,煮咖啡的锅很油腻,但是煮出的咖啡的味道还是很香浓。后来,又在那里熬了点玉米粥喝,还做了准备带走的貘肉米饭。凌晨三点开始行军,经过侦察后,我们成功地绕过了农场,最后抵达我们先前选定的一个狭窄的山谷。山谷里没有水,但是有敌人侦察队留下的足迹。

收音机里播送了两个人被俘的消息:安东尼奥·多明戈斯·弗洛雷斯(莱昂)和奥兰多·希门尼斯·巴桑(坎巴)。坎巴承认了他是与政府军作战;莱昂说,他已经向政府军投诚,相信总统不会食言。他们两个供出了许多有关费尔南多[切]及其病情的情报以及大量其他的情报,更不用说还有已招供但还没有公开的情报。这两个游击队员的英雄历史就这样一笔勾销了。

海拔一千三百六十米。

我们听到了对德布雷的一次采访,面对一个以学生身份出现的坐探,他表现了大无畏的精神。

十月四日

在山谷里休息一段时间后,我们继续向前走了半小时,到了另一个毗邻的山谷,然后又爬上山,为了躲避日光暴晒,我们一直休息到下午三点,接着又重新上路。只走了半个多小时就赶上了前面侦察的人,他们一直走到了这个小山谷的尽头也没有找到水。六点我们离开此山谷,顺着一条放牛的小道一直走到七点半,这时天已经黑得什么也看不清了,我们只得停下,一直休息到凌晨三点。

收音机里广播说第四师的司令部已经将其前线指挥所由拉古尼亚斯迁至帕迪亚,以便更好地监视塞拉诺地区,因为据说游击队可能朝这一地区逃窜。广播还评论说,如果我被第四师抓获,将在卡米里受审,如果被第八师抓到,就会在圣克鲁斯受审。

海拔一千六百五十米。

十月五日

部队再次出发,艰难跋涉直到凌晨五点十五分才停下。这时我们离开了放牧的小道,钻入一片小树林,树木虽稀疏,但草木植被却很高大,帮我们躲过了敌人窥探的目光。贝尼尼奥和帕乔多次外出寻水,在附近那间房子四周找遍了也没发现一滴水,也许要到林子边上水才充裕些。他们结束侦察时,发现房子那边有六个士兵,看来是刚路过那里。傍晚时分,我们又上路了,由于缺水,大家浑身没一点儿劲儿。欧斯塔基奥大出洋相,哭着闹着要喝一口水。就这样走走停停,经过一段时间的痛苦跋涉后,我们在天亮前抵达一片小树林,附近的狗吠声清晰可闻,不远的一座荒山秃林就在我们眼前。

贝尼尼奥的伤口还有点儿出血,我们重新给他包扎了一下。我给医生打了一针。伤口重新处理以后,贝尼尼奥一夜都哼哼地直喊疼。

收音机里广播说,我们的两个坎巴人已被押到卡米里,将在开庭审理德布雷时充当证人。

海拔两千米。

十月六日

经侦察发现,离我们很近就有一所房子,而且再往前走一点的一个山谷里就有水。我们立刻赶到那里。一块横空突出的巨大石板成了天然的屋顶,我们一整天就在石板底下做饭。尽管这样我心里也是七上八下,忐忑不安,因为光天化日之下我们已经到了一个有人居住的地方,现在大家就挤在一个山洞里。由于做饭花了太多时间,所以我们决定拂晓便开始撤离,向这条小河附近的一条支流迁移,到那里后先对这一地区进行一次更详尽的侦察,然后再决定今后的突围路线。

十字星座电台报道了对那两个坎巴人的采访。两个无耻之徒中奥兰多还算好一些。智利的一家电台报道了一条被查禁的消息,说这一带有一千八百个政府军士兵正在围捕我们。

海拔一千七百五十米。

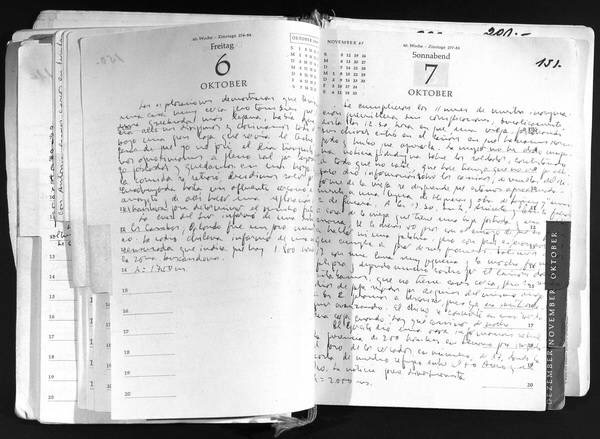

(一九六七年十月七日)

一九六七年十月七日

今天是游击队武装建立十一个月纪念日,一上午轻松悠闲,如同享受田园生活一般,没有出现什么麻烦事。十二点半一个老太太赶着山羊进入了我们驻扎的山谷,我们只好先把她扣为俘虏。她一问三不知,没给我们提供有关政府军的可靠情报,因为她说自己很久没到这里来了。老太太只给我们指引了几条小路,据此我们断定,现在我们离伊格拉村约一里格远,离哈圭镇也是一里格左右,离普卡拉约两里格。下午五点半因蒂、阿尼塞托和小巴勃罗去了那个老太太的家,她有两个女儿,一个因病卧床不起,另一个发育不良,与侏儒相差无几。他们给她留下五十比索,告诉她不能走漏风声。不过让她信守诺言,我们并不抱太大的希望。

月亮在夜空中缓缓穿行,我们十七个人趁着夜色出发了。行军很劳累,我们在山谷里跋涉,一路留下了不少痕迹。附近没有房子,但是有一些土豆苗床,就是利用这条小溪里的水流入水沟以后灌溉的。凌晨两点我们停下休息,因为再往前走也毫无意义了。当我们不得不夜行军时,奇诺就成了不折不扣的累赘。

政府军发布了一条奇怪的消息,说驻扎在塞拉诺的两百五十人的政府军将要去拦截被围困后妄图逃窜的三十七名游击队员,还说我们的藏身之处可能在阿塞罗河和奥罗河之间。

这一战报似乎是为了转移视线。

海拔两千米。

评论