说起葛亮,人们总是要提及他显赫的家世——太舅公是陈独秀,表叔公是邓稼先,祖父是著名的艺术史学者葛康瑜,相映衬下,他在文学上早熟的才华显得更富底蕴和典雅。在香港教书并创作的他,斩获过港台各种文学奖项,在三十岁出头就成为了“亚洲周刊2009年全球华人十大小说”迄今最年轻的获得者。

刚刚出版的长篇小说《北鸢》是他终于第一次直接讲述自己家族的过往。可以说,他的家族史就是一部中国近现代知识分子的简史,在祖父遗著编辑的建议和祖父故友相继去世的冲击下,他决定用文字的方式将历史重新还原。他着手做案头工作,做访谈,走访故迹,但最他终没有写成一部非虚构作品,而是选择了用小说的表达方式。他反复提到,他想呈现的历史,远离大历史、大叙事,是具有人性的温度和美感的历史。

小说的故事起于上世纪二十年代,收于四十年代中叶,用卢文笙和孟仁桢两个家族的命运沉浮寄寓了民国的动荡历史,这两个人原型正是葛亮的外祖父和外祖母。当下很多人都追忆民国,在葛亮看来,除了关于家族的怀想,民国最吸引人的地方在于不拘一格。“在民国,当时政治体制或者说社会格局的变革,本身就是风起云涌,不稳定的,这种情况下对人的规约相对是比较小的,民国时代赋予人的一种意义,就是无论你人生怎样跌宕,你有怎样的人生遭际,总是有一种可能性,人可以参与这个时代,靠他一己的因素去改变这个时代。”

无论是清雅的文笔,还是内在的情怀,葛亮的小说都具有一种古典的韵味,被评论称为“新古典主义的力作”。对于“新古典主义”,他说他想表达的是时代的“常”与“变”,在时代的变迁里,传统的文化和精神如何在梳洗、冲击、凋零中留存,又如何在当下用现代的方法消化和重现。就像“鸢”,在时代的沉浮中,总有一线牵引,有主心骨不丧失,这是小说中动荡年代人物内心所不变的东西,也是当下浮躁年代对传统弥足珍贵的相承。

界面文化与葛亮的对话

讲故事的意义就在于提供一种人性的温度

界面文化:你一开始想要以非虚构的形式呈现家族的历史,但最后还是选择了小说,这之间对材料的处理方式肯定有很大的不同,对家族那样丰富的历史材料,你怎样取舍呢?

葛亮:因为在写之前有个非虚构的构思,所以前期已经做了三到四年资料上的准备,也包括案头上的工作,包括对老辈的一些访谈,但确实到后来用到的比例非常少。这个小说有四十多万字,但当时笔记大概做了一百多万字。非虚构的逻辑和小说逻辑不一样,非虚构的逻辑是以我的祖父作为核心,以一个家族或一个氏族的角度去建构一张网络,家里的很多老辈也支持这一点。因为我们是皖南的一个很大的家族,中间涉及到不同家族之间的联姻,我们家、邓氏家族,也包括陈家、桐城方家,实际上是几个家族之间知识分子群落的一个网络状的交际。在那种情况下,书里的体系从某种意义来说,是一个科学的体系,某种量化的体系,每一个节点上都需要非常精准的落实。用我姑舅的话来说,我们家其实是一个近现代的知识分子的简史。如果真的是从一个非虚构角度去写这些部分,这些史料对我而言意义更近似一种学术与科学的角度。

界面文化:为什么从一开始的非虚构变成了后来的虚构?

葛亮:当时是以此去申请一个口述史的研究计划,三年后,我感觉这件事我仍然想做,但我想放在我自己写作的另外一个阶段去做。其中之一的原因是在我写作期间发生了一件让我感到惋惜的事情,就是他那个时代一些老辈的故友凋零。在过去你会觉得至多是对个人的家庭的一个影响,但在我看来这么集中地去世就好像我祖父的那个时代就随之逝去了。这时候我反而觉得以小说的方式去勾勒那个时代会更加有温度,对他们而言可能更加有意义。所以你看到这个小说里面,以我外公的角度切入,但知识分子这个群体在小说占里的比重很大。这里面涉及到不同的人群,军阀、商贾、知识阶层,包括艺术界、名伶,让他们产生一种汇集和互动,知识分子在里面的存在会更加有意义,他们的人生会显得更加有光华,而不显得这个阶层在历史中的处境这么孤绝。这也是我后来选择小说来表达的一个比较大的原因。

界面文化:还有其他原因么?

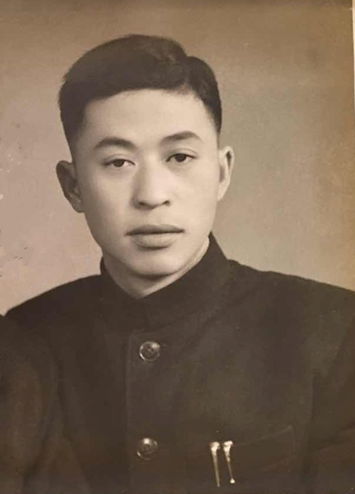

葛亮:另外也是因为我外公的人生经历非常精彩,他和时代的关系对当下我们这些后辈来说其实都是一个很有意义的参照。文笙这个人物形象的意义更加类似于《老残游记》里的老残,他看到了别人的热闹,他看到了别人的大开大阖,但同时自己非常冷静和温和地活在这个世界上。我想也表达了从某种意义上来说我自己的一种历史观念。文笙他一生中的游走都是在和时代和解,中国有句老话叫“ 峣峣者易折”他一生非常正直,但他同时非常温和,这种温和达到了使他平稳地度过一个时代的更迭。和这本书提到的主题有关,“再谦卑的骨头里也流淌着江河”,他有这样的心态。因为他自己在很年幼的时候已经经历了人生非常大的开阖,目睹了某一个阶层的繁华、鼎盛,但同时也在短期内经历了非常迅速的巨落和凋零,在这种起落之下形成了他自己人生的一种状态。这种谦卑可能就使他造就了自己和时代之间的一种和解的能力。这种能力实际上是一种包容感,对于时代的包容感,对于他人的包容感,甚至对于苦难的包容感。

我觉得确实我的外公他一生都做到了,他在一生中间帮助了很多人,他也在这个过程中,特别是在1949以后发生这么多事情,他也一直是用现在来讲以他自己特有的正能量去影响别人。因为我的外婆,虽然她当时是一个少女,但她有非常坚执的一面。这个角色的刚直不阿,要看在哪个时代里面了。如果这个时代本身是错乱的,本身是没有尺度和规则的,那在那个情形下是非常痛苦的,因为你有你非常坚持的逻辑,但是外在的环境是荒诞的,你的逻辑是不成立的。前段时间都在纪念老舍先生,实际上我非常理解老舍先生。很多人觉得可惜,但我觉得他最后以这样的一种方式保持了自己人生的内心的完整。

界面文化:所以小说的故事停在了1947年,也是想保持小说里面所蕴含的那种内心精神的完整吗?

葛亮:对。从我的角度来说,这也是一种美感的考虑。因为以我这样一种小说的笔法,我会觉得在我外公和外婆汇集的一刹那,是他们人生中最美的那一刻。到最后他们经历了很多苦痛,中间有那么多的相濡以沫,但是时代不美了。其实我之前有另外一本书叫《七声》,第一篇叫《琴瑟》,写到他们在这个时代一系列的砥砺,这个错乱的时代已经过去之后,他们又进入到一种尘埃落定的晚年的阶段。那个阶段我才觉得他们的美感又回来了,所以我才会写那么一篇小说。前两天一个朋友问我,那段多么精彩啊,你外公他作为当时最年轻的资本家,经历了公私合营等等历史,肯定身上会有各种各样的事情发生。确实有,但是不美了。我从内心是想把他留在1947年,我觉得这就足够了。

界面文化:你一直在提到小说的“温度”和“美感”,为什么你觉得这二者这么重要,而且用小说来写这个题材会更有温度?

葛亮:因为小说可以让我作为一个当下的人投入的空间更大,当有小说这种状态的时候,首先我的内心会更加自由,其二我在语言上的审美,会表达得更加充分。现在西方小说对中国当代小说影响很大,但在我的理念里面,中国的小说的源头永远是俗文学。从《孟子》的《齐人有一妻一妾》开始,它就是一个讲故事的文学,到传奇,到话本,这么一路下来的。所以在小说的审美上,我会觉得讲故事还是重要的。我可以用现代的笔法去写,我可以用所谓西方的手法,无论是叙事立场还是先验的题材选取的观念,但是它的内核我觉得是讲故事。讲故事的意义就在于提供一种人性的温度。你们对西方小说也非常熟悉,但有些小说在牺牲故事的同时,也牺牲了温度。

“家”中一个微妙的元素可以倾覆掉一个“国”

界面文化:你小说中的很多人物,在很多的历史作品里已经有了某种固有的盖棺论定的形象,你在写的时候会受到那种形象的影响吗?

葛亮:我不会。因为比方说禇玉璞,秦瘦鸥《秋海棠》那本书写禇玉璞,因为他是个鸳鸯蝴蝶派的作家,他面对的受众一开始就有一个先行的概念,他的对面是市场,这已经影响到他对这个人物的把握,以及他论定的方式了。所以现在起谈来禇玉璞,我觉得秦瘦鸥这一脉还有相关的影响,现在的人可能更熟悉的,就是郭德纲的相声,给你一个段落,禇玉璞枪杀刘汉臣,已经把他民间化、概念化了,我反而没有压力,因为他已经写成一个平面人物,一个概念化的人物了。我再塑造他,是有我自己作为一个家族的很大的空间。

界面文化:但从另一个角度,很多历史书上讲到这些人,是从大的“国”的角度,而你是从“家”的角度,这之间可能会有冲突吧。

葛亮:我觉得你这个问题问的特别好。在小说中间处理家和国的关系,我是有我自己比较特别的一些观念。我在小说里面写到另外一个不是主线的家族,就是左家,他们家里面有一个非常独特的现象,因为老是生女孩,就构成了一个非常独特的社会位置,他会把这些女孩培养成其它家族的一些掌事太太。我当时为什么这么写?从某种角度来讲,我想表达一种家国的观念,非常微妙的关系。我们谈起来所谓的传统的君子之道,大丈夫要修齐治平,但你看到这样所谓的修齐治平,在家庭关系里面,他实际上是被一个掌事太太所左右的。所以这个其中就提到了左慧荣和左慧月这对姐妹,左慧月就讲,你大丈夫只管去修齐治平,我们把家里的事处理好。到底是家大还是国大?这两种之间是相互制衡的关系,我并不觉得哪个比哪个更大。

我们总是对历史有一个很概念化的判断,就是说所谓国是一个覆盖性的大的单位,是一个大叙事的基础,然后下面才是家。比如我们刚才提到所谓知识分子阶层,中国三分天下,庙堂是权力机构的最高位置,中间是广场,然后是知识分子,最后是民间。我们总是觉得庙堂最大对不对,但你看民国的时候被颠覆掉了,北洋政府不停地更迭,然后禇玉璞这个家庭里面,禇玉璞失势的时候,是他太太讲了一句话,“你造出了时势,就莫怪时势造出了他这个英雄”。其实全都是从家的位置发言的。而且庙堂这个事情,本身整个封建王朝,最容易产生颠覆意义的事件,可能是皇帝这个家庭里面发生什么事,非常微弱的一个元素,最后造成这种大的颠覆。包括你看电视剧,《甄嬛传》、《琅琊榜》都是如此,极可能一瞬间一个家庭里面,甚至不占主要地位的一个女性的念头,就颠覆掉了整个王朝,所以你说家和国哪个大?

界面文化:你小说里面卢文笙很晚才开口说话,他说的第一句话就是“一叶知秋”,这个“一叶知秋”有什么深意?小说本身是不是也有一种一叶知秋的意味?

葛亮:这个情节当时在我们家里面蛮有争议,他们说这个也太神,像一个神,一个小孩怎么可能张口就说出道家进入了精髓状态的话。但我仍然坚持,我坚持的意义就是来让他整个后边的人生甚至是小说定调。文笙从某种意义上来说也是一个象征性的人物,他一个人目睹整个时代的繁华、聚落、衰退,同时在一开始的时候他也预言了这个时代将发生什么样的事情。其实这个时候已经定调了,他一定是和这个时代抽离的。他一开始不喊娘不喊妈的,他说的是“一叶知秋”,还是用襄城话说的,所以你应该记得就是在这个部分的时候,他妈妈昭如听到的一刹那是惊恐的,这也是我有意要这么写。他妈妈是一个凡人,而文笙从某种角度来说他是一个半神,所以我没有用昭如生她就是这个缘故,昭如不是玛利亚,玛利亚也是一个凡人,但后来借她的腹生下了耶稣。但甚至昭如都不是玛利亚,她甚至不知道文笙的来处,因为文笙是抱养的嘛。所以当他张口的时候,他说出了这样一句话,下面的一句话是昭如紧紧地抱住了他,然后母子二人的心跳汇合为一体。这从我的理解上实际上是人和神的一种汇合,就决定下面文笙在家族里面真正去承载的一个功能或位置。他接来下就目睹了整个家族的兴衰,包括看到这个时代的兴衰。确实后面慢慢在成长过程中间,他还是和很多小孩、少年是不一样的,但为什么越到后来你会觉得他越是要接近一个血肉丰满的人物的形象,是因为仁桢,我需要他和仁桢汇合。仁桢是一个非常有烟火气的形象,一个女孩,非常活泼,她内心是有激情和爱的,而文笙一生的爱就是仁桢,仁桢是他对这个世界所有爱的一个综合,他爱这个人就够了,他的母亲、舅舅,这些人都非常疼爱他,当你看的时候,总是能感到他与环境的一种若即若离,这个就是和“一叶知秋”相关的。

界面文化:除了人物,城市也是你之前很多小说的一个主角,你之前写过南京,写过香港,这次故事发生的主要地点襄城是一个虚构的城市,虚构一个城市有什么意味?

葛亮:襄城是一个虚构的城市,这个城市的意义就是我想有一个城市集中的表达。因为《朱雀》和《北鸢》是以南北书这样的形式推出的,一个是北中国,一个是南中国。《朱雀》实际上写的是中国南部的区域,不仅是一个地理区域,也是一个文化空间。《北鸢》代表的是北方,襄城这个城市实际上是我对北方不同城市不同空间文化区域的一种综合,这个城市里面可能就是融我理解的北中国的诸多文化元素为一体。因为我觉得无论中国的文化还是历史,南北之间是一个很重要的命题,两边的文化气息是完全不同的,我们中国人谈起来北望家国,从来不会往南望,因为北方一直以来都是所谓的地理政治甚至于文化的中心。所以后来出现了民国时期海派文学,一开始那是个贬称,所谓的京海之争,那个海派实际上是一个被贬抑的对象。但其实南方文化也相当的丰富,吴文化、江南文化、岭南文化,甚至西南文化,它有它不同的归属。北方文化非常大一统,到了南方,因为它没有一些所谓的政治格局的约束,变得更加开放。这实际上也是我在香港写作一个深深的体会,就是在南方有更多经世致用的东西,也有更多海洋性的东西。南方文化是向外的,而北方的文化是聚合的。所以我觉得这实际上是很有意义的一个部分。所以这次的《北鸢》从读者的意义来说也可以和《朱雀》进行这种所谓的对读。所谓先秦儒家,出中原齐鲁,老庄出南方楚地,这就是两种不同的文化品性。

我对张爱玲的审美是非常有保留的

界面文化:这部小说是关于民国的一部小说,最近几年有一阵民国热,对民国的怀念、想象越来越多,你觉得人们怀念民国是怀念它的什么?

葛亮:我想我怀念民国,不能代替别人对民国的怀念,就像怀旧这个词本身的意义一样,每个人的初衷不一样。在上海,怀旧这个事情本身是一种大众或者说商业的初衷,有的人怀旧是出于对现实的不满或者一种心理的补偿感。实际从节点上,《胭脂扣》也在写民国,就那个年代的香港嘛。但是我不想去代表他们,我写民国是确实对那个时代的遗留、包括家族这些情怀的浸染有我一个非常个人化的有温度的理解,我想表达出来,特别是我刚才提到我爷爷那一辈的先生都在凋零,对我实际上也构成一个打击。

界面文化:这本书中不管时代怎样变,很多传统的价值观一直都在里面,就比如其中一些商人、名伶,从他们身上可以看到一种传统仁义或者侠义在,知识分子都有一种传统的风骨在,但很多这些传统精神在今天已经凋零或者消失,所以写这些是不是也是对传统精神的一种缅怀?

葛亮:当然精神在小说里是很主线性的一个东西,那天也有一个朋友,问到书里面提到的一个概念,“新古典主义”怎么理解,其实从某种意义来说,和你刚刚讲的这个精神是相关的,就是传统的价值观,包括传统的这样一种文化的审美感,在当代文化语境里得到一种全新的消化、诠释和检验,这是我个人关心的东西。你看老辈人去写他作为在场者所经历的一个时代,和我们现在在当下的角度去重新解释它,其实结论是不一样的。所以那天我就讲到为什么我内心非常崇敬沈从文,他实际上是对自己的评估非常准确的一个作家,我觉得他在审视时代的的时候相当谨慎,你看他写湘西那一块,非常自由,舒缓开放,但他处理《长河》的时候,这本小说没有写完,是非常遗憾的事情,我觉得这部小说是特别好的小说。我想没有完成的原因是沈从文提出了一个问题,但他最终没有想到如何解决——就是在湘西这样一个封闭的文化传统、地域空间里面,现代性如何在这里得到检验的问题。

所以沈从文那时候提到一个词,他在序里写,我想写这个时代的“常与变”,这点让我特别感触,其实我在这本小说里想处理的也是这个问题。“常”代表的是文化传统的一级,而“变”代表的是现代的语境。你把这种古典的传统的题材放到一个现代的新的认知里面,无论在题材处理层面,还是审美层面,怎么去表达,对我而言这都是一个非常重要的主题。包括语言的选取,和《朱雀》的语言是不一样的。我在寻找一种语言,能以我的方式将这种所谓的“常与变”结合在一起。

界面文化:小说中写到一些接受西方思想的青年怎么去摆脱家庭的束缚,怎么去革命,也会让人想到真正民国时期的作家,比如像巴金的《家》,或者写家族让人想到张爱玲的那些小说。他们那个时代在场的人写这些故事,和现在的人再回去写这些故事,你觉得最大的差别在哪里?

葛亮:你在我的小说里面应该也体会到了对这些小说的一种模式的颠覆感吧。比方说处理范逸美和仁珏这两个人物,实际上他的所谓的模式就是在个人自由或五四以降个性和革命激情主义的促使之下,对家庭的背叛,我在这个小说里面的表达是不一样的。仁珏她所谓的支持革命,不是因为家国的观念,而是出于对范逸美的感情,在这种情形之下也是出于对自己人生的一种背叛,这和之前的模式是完全不一样的。

界面文化:对之前的大模式也是一种颠覆是吗?

葛亮:对,就是这种很偶然的很个人化的因素,看似浩浩汤汤的这些东西,其实都是一些偶然。还有一个,你看言秋凰这样一个所谓艺术家的名伶,怀着一种民族主义的情绪,在当时应该叫民族大节,去做刺杀日本军官这样一件事情,这样的故事你之前应该也都看到过,但言秋凰是不一样的。言秋凰谈不上大节,甚至从我们今天的道德观念看她是一个有瑕疵的人,但是我们看到她为什么做这件事情,就是为了她的私生女,所以她最后自杀一刹那,说是“娘来了”。所以这些和之前的小说比起来,我相信我表现出来的观念是完全不一样的。任何一个微小的在我们看来可能甚至是谈不上大的家国驱动力的偶然元素,都可能造成非常剧烈的改变。

还有一个人,和田润一,从民族感情上讲你无法接受他,但他从所谓文化性格上来说是一个有魅力的人。他对京剧,所谓中国的国粹,中国文化,是有真爱的。让言秋凰这个名伶做情妇,实际上对他来说是一个文化征服的象征。但到后面他确实对言秋凰产生了一种真实的来自于人性深处的感情的时候,言秋凰非常决绝地把他杀掉了。所以你怎么处理所谓的家国关系,所谓的人性关系,怎么处理这种所谓文化层面的制衡,我觉得这是我在这个小说里面,和我的前辈作家完全不一样的地方。

界面文化:你读的哪些小说影响到了你的创作?

葛亮:如果说对审美造成影响的话,就是我小时候家里面会给我集中看一些笔记体小说,这些东西构成了我最初的审美。有些读者包括批评家看我小说的文字上呈现出一种民国风,但从根源上其实是明清笔记小说的影响,而不是所谓民国风这样的影响,感觉所有现代的白话文里面含有古典的气息都统称为民国风。包括说有没有受到张爱玲的影响,老实说其实我对张爱玲的审美是非常有保留的。

界面文化:为什么?觉得张爱玲哪儿不好?

葛亮:首先我觉得张爱玲的文字太有表演性了。我觉得可能我们每个人对于张爱玲的小说都有一个不同的审美阶段,我也曾经喜欢过张爱玲,但后来她文字的表演性让我觉得接受上不是非常顺遂。特别是后来又出现了她所谓的一些遗作,她的遗作我统统地不喜欢。张爱玲是一个很聪明的人,但这种聪明太过,会影响她叙事的表达。她最初期的小说实际上是发表在鸳蝴派杂志《紫罗兰》上的。当时周瘦鹃办那本杂志,她去投稿,然后在轶事上曾经还有一段来往,张爱玲还请他到家里面喝茶。但张爱玲一旦成名之后,马上从鸳蝴派那里划清界限,我觉得这件事情让我对这个作家产生了一种不是那么好的印象。因为她早期作品和鸳蝴派的气息是非常接近的,但是她这种对界限的划分又放在所谓的新文学的更正确的一个范畴里面去定位自己,但她作品的气息并没有改变。

包括她用词的一种态度,那种个人化的主观,也让我不是特别认同。比方说她说香港,她在香港个人遭际不好,她说香港是一个寡廉鲜耻的城市,但是当多年以后她在写《重返边城》的时候,说香港是她最爱的城市。我非常能理解作家随着自己阅历的不断发展,包括她自己的人生历练后,会产生一些判断的调整,但这种调整这么两极,你会觉得这个作家是一个很不稳定的状态。作家可以在他写作过程中有自己的审美风格或叙事上的演进,但这种不稳定会让人觉得可能是这个作家太过聪明的结果。其实我有的时候不会喜欢太聪明的作家,我在写小说时会做一些笨功夫,比如像格物的工作。我觉得作家应该有自己的一个所谓的审美和叙事的稳定性在其中。张爱玲在很多层面上还是太迁就了,迁就读者,迁就市场,迁就不同的人的声音。你看当时傅雷写的一个东西批评她,她马上一个反驳的东西就出来了,她很在意。

(感谢界面文化实习生冯睿录音整理)

评论