到底是什么让一位思想家具有持续的吸引力?在这个纷繁而平庸的年代,我能够想到的最有力的答案,就是对于思考本身的忠诚。今天是德裔美籍哲学家、政治理论家汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)诞生110周年,一个多世纪过去了,同阿伦特生活的时代相比,这个世界的表象,已经迥然相异,就像我们只能在《广告狂人》的浓厚怀旧情绪中,感受那个在发黄的旧报纸上跳脱出来的年代;但是,究其本质,历史似乎并未挪动脚步,那些战后未曾解决的难题,依然困扰着这个世界,疼痛和焦虑无法躲避。所以,即便四十年过去,我们似乎仍是阿伦特的同路人,我们仍需从她的思考中获取启迪。而阿伦特的任何一部著作,都不会像她的《思想日记》那般,对我们如此坦诚。

她拥有比男性进化更好的女性心智;她是影响世界一代人的精神导师;偶像级女性思想家。她超越自由与保守,在主义之外,对政治保持独立省思;她追随苏格拉底和康德,拨开历史黑暗,寻求政治人的根本立场。她痛批极权主义根本的恶,更担忧普通人的恶之平庸。她不是道德学家,她只是提醒世人,要追随自己的思考,作出自己的判断。

她是汉娜·阿伦特,一位因独立精神而被世界敬仰的女性思想家。

我们时代的重负

1949年末,德国仍在寒冬之中,流亡异乡16年的阿伦特,第一次回到了阔别多年的祖国。作为欧洲犹太文化重建委员会的执行负责人,阿伦特这次从美国赴欧洲的主要任务,是寻找犹太文化的遗物,主要是犹太书籍。在阿伦特的带领下,委员会重新发现了150万册遇难犹太人留下的图书。在列奥·维斯提耶——这位大屠杀遗孤、《新共和》前编辑——2010年的文章“重建”(Reconstruction)中,他将阿伦特领导下的这次行动,称为“重寻人类尊严的战役”。

在这件重要的事情之外,阿伦特还有另外一件同样重要的事情,至少对她自己来说,是同样重要的。她需要海德格尔的一个解释。1933年,44岁的海德格尔,抛弃了他的犹太朋友,加入了纳粹党,从哲学高度鼓吹纳粹上台的合法性。正是在这一年,27岁的阿伦特,作为犹太人,因为协助犹太组织的工作,被纳粹党关押,逃离后旋即开始了流亡生涯。即便阿伦特一定能够理解,海德格尔的选择,并不是动荡历史中的不慎,更不能称之为投机,但是在如此重大问题的根本性问题上站在了人道的对立面,无论有着怎样的思想支持,都是不容原谅的。整个1940年代,她都没有停止过对海德格尔的不满和批评。这次重返祖国,阿伦特已经是43岁的中年人,而海德格尔也已近耄耋之年,一切都以结束,时间为曾经的选择做出了定论,创伤无法被抹平,但他们需要坐下来谈谈。

他们的这次见面,是一次关于语言、复仇、宽恕与和解的长谈。当阿伦特在1950年3月返回纽约,她收到了海德格尔的一封信,信里写道:“我很高兴,你回到了家中,又能再次被你的书围绕。那句‘原木的重负’(the burden of the logs),是出自那首‘水果熟了,在烈火中烤炙’(Reif sind, in Feuer getaucht)……我之前一直在想原木的重负这个问题。”他们谈论的是荷尔德林的一首诗Reif Sind,这是一首关于记忆与过往的诗。面对已经过去的一切,当下的自处成为了问题。是以回忆来赎罪,还是以活在当下的方式来解放自己?原木的重负,荷在肩头。历史的浩劫之后,这一道德隐喻,不仅压在当事人的肩上,也压在思想者的头脑中:此时的阿伦特,刚刚完成《极权主义的起源》的初稿,“我们时代的重负”(The Burden of Our Times)正是她为自己这部书稿最初取的名字。

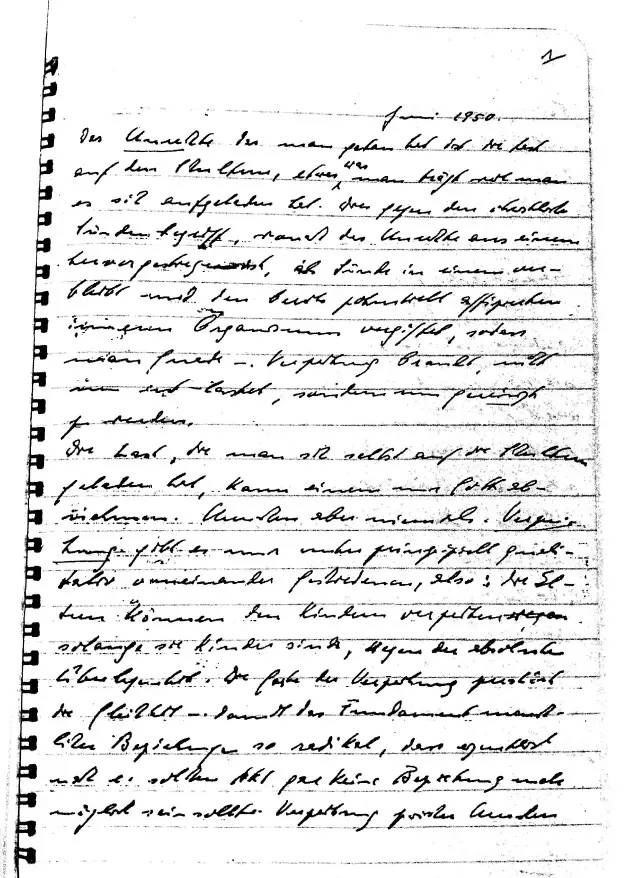

在收到海德格尔的信后不久,阿伦特在笔记本上写下了一段话:人们所做的不义之事,是肩上的重负。而这重负,是人们自己压到自己身上去的……

写于1950年6月的这段话,出现在2002年德国PIPER出版社出版的两卷本阿伦特《思想日记》(Denktagebuch )的第一页上。

书中失落的,在日记中继续

《思想日记》来自阿伦特的28本日记本,时间跨度23年,从1950年一直到阿伦特去世前两年的1973年。这是真正的思想笔记。虽然Denktagebuch这个名称并非来自阿伦特自己,而是来自阿伦特遗作管理者的主张。阿伦特只是简单地把这些保存思想火花的线圈本子称为笔记本,也并没有想着要出版:对于思想家来说,大概没有什么能够比随意自由的思考,更为私密了。无拘无束的自由思考,毫不掩饰的犹疑和矛盾,任由想法从头脑流溢到笔端,将日记作为这样鲜明而纯粹的思想仓库,同时代人中,大概只有西蒙娜·薇依身后留下的诸多札记可以与之相仿。这些笔记提供了一个实验的思想空间,阿伦特利用对话构思、素材阅读、概念思考、问题设想,以及对诗与哲学之间界限的探索,进行着思想练习,在这些日记中,阿伦特可以挣脱因思想传统断裂而带来的影响,也不必拘束于学术写作规范的限制。这些笔记最为集中的时期,恰好是阿伦特撰写《人的境况》的时候。

敏感多思,并不是思想家阿伦特的脾性,而是犹太姑娘汉娜一辈子的心性。1950年6月的这段话,是《思想日记》的第一篇,却并不是阿伦特日记的全部。即便是这段话,其实也是取自一本笔记本的后半部分,同一本笔记本的前半部分,有着阿伦特在1942年的一些文字。《思想日记》没有中收录进来的文字,有着截然不同的风貌,在那些笔记本中,阿伦特写下的不是哲思,而是诗歌、故事、散文,还有是用讽喻的方式对生活经验的记录和反思。在日期为1942年10月的一页,阿伦特写了一首诗,“写给W.B.”,十有八九,这是为本雅明去世一周年而作。未出版的这些手稿,现在仍保存在美国华盛顿国会图书馆,最早的日记早至1923年,那时17岁的阿伦特辗转求学于马堡大学,即将与风华正茂的年轻教师海德格尔相遇。

承担起政治哲学家的身份

不过,对于阿伦特的思想生命来说,从1950年《思想日记》的第一篇开始,的确有了一个转折点。从这段思考开始,当然,更是因为《极权主义的起源》完成,阿伦特承担起了政治哲学家的身份。此前的阿伦特,更像一位贴着欧洲血统标签的文化评价家。

从1941年到纽约,在美国的这头十年,阿伦特在流亡知识分子和纽约知识分子圈子里,主要是以文化和文学评论为业,比如写海涅、卡夫卡、里尔克、普鲁斯特、布莱希特,以及柏林的沙龙和街道(这些文章,收录在2006年斯坦福大学出版社出版的Reflections on Literature and Culture中),也包括她早年在德国写的拉赫尔·法恩哈根(Rahel Varnhagen)的传记。但从《极权主义》开始,一直到她去世,虽然文学和诗歌一直不曾在阿伦特的文字中消失,却已经逐渐退后,成为哲学、政治思想的引线,退居在思考的背景之中。阿伦特作为政治哲学家而著称的那些作品,都是在这之后完成的。

如果说,在她的著作中,文学与哲学之间的这种关系体现得还不够明显,那么在《思想日记》中,这种关系几乎就是昭然若揭的:文学常常启示阿伦特的哲思。日记中除了阿伦特自己写的诗歌,还包含大量的文学摘抄,维吉尔、弥尔顿、席勒、歌德、迪金森、荷尔德林、里尔克、布莱希特、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、卡夫卡、福克纳、麦尔维尔,这些风格、思想迥异的文学巨擘,都被阿伦特视为哲学思考不可或缺的部分。文学是用另外一种语言形式,来表明阿伦特自己对于特定哲学问题的思索,就像她在日记中写下的:“阐释、引用——只为智慧,也为友谊。”

啊,对啊,友谊,建立在思想相互理解上的友谊。阿伦特在日记中曾记下这么有趣的一条:

雅斯贝尔斯和海德格尔:雅斯贝尔斯会说:‘一个哲学家怎么能这样缺少智慧?’,海德格尔会回答:‘一个思想家怎会仍然在意智慧,他从哪得获得了这样的合法性?’——他们都是对的。

就像文学和哲学的相互滋润和无法相互取代,语言同样如此。从《极权主义的起源》开始,阿伦特出版的大部分作品,都是用英语写就的,《极权主义》的德文版,要晚在英语版五年之后才出版。而《思想日记》,阿伦特却执拗地使用母语德语,除了摘抄,几乎完全没有使用英语(除了一条,就是她在日记中抱怨,读者觉得她的英语看不懂……)。这似乎是一种有意为之的区分,她似乎试图以此避免写作和环境对自己思想的蚕食。将思考与写作分开,有意识地与当时的历史语境拉开距离,哪怕她正被裹挟其中。在公共领域之外,在作为美国大学教授的身份用英语教学和写作之外,她用德语记下了那些无处安置的想法,未被修剪,未被置于写作的逻辑之中,未曾受到规训。

表述限制了思考。阿伦特在给雅斯贝尔斯的信中曾这样写道:“出版的书一本接着一本,但人们从来不需要真正撰写一本书。”相形之下,《思想日记》的坦诚就在于,它展现了阿伦特在最自由的思想片刻是如何思考的,而不是怎么“表述自己的思想”。

还有什么,比这份思想的坦诚更让我们期待呢?

评论