作者:张银银

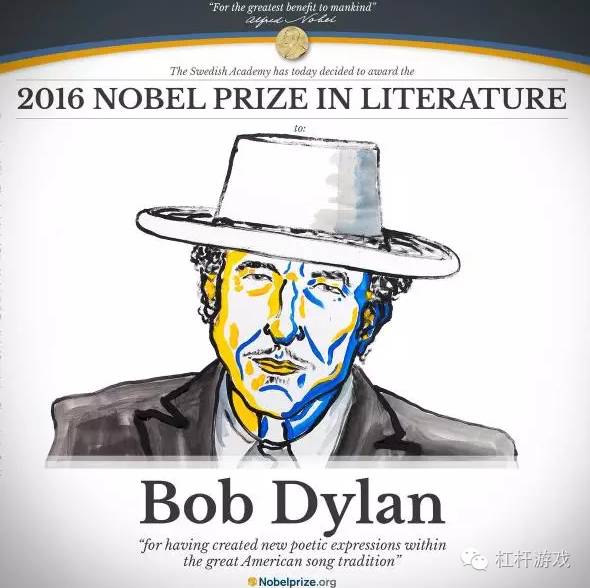

2016年诺贝尔文学奖授予75岁的美国摇滚、民谣艺术家鲍勃·迪伦(Bob Dylan,1941年5月24日-)。在诺贝尔奖之前,他还拿过奥斯卡奖,金球奖,普利策奖,格莱美奖。诺贝尔文学奖评委宣布的授奖词是:“他在美国的歌曲传统内创造了新的诗意表达”。

刚看到这条消息,杠杆游戏(ZhangYinyin0903)有些蒙圈,但数秒钟之后,立刻想通了,都说艺术无国界,谁说歌手不能得文学奖,何况,是这样一位民谣诗人。

对于关注诺贝尔文学奖或鲍勃·迪伦两者任其一的朋友来说,这个消息都不算陌生,因为自1997年第一次被提名后,从1998年到2002年,他连续6年被提名诺贝尔文学奖。这恐怕也是为何新闻一出,诸多媒体拿他与诺奖另一位资深陪跑者村上春树相提并论的原因。

为此迪伦的铁杆粉丝还专门建了一个网站“expecting rain”,它唯一的用途就是声援他拿诺贝尔文学奖。鲍尔教授公布他为Bob Dylan撰写的提名信里说:“虽然他(迪伦)作为一个音乐家而闻名,但如果忽略了他在文学上非凡的成就,那么这将是一个巨大的错误。事实上,音乐和诗是联系着的,迪伦先生的作品异常重要地帮助我们恢复了这至关重要的联系。”

“女士们先生们,让我们一起欢迎摇滚乐的桂冠诗人,60年代亚文化梦想的代言人。他逼民谣上了摇滚的床,在70年代化过一脸浓妆,而后在药物滥用的迷雾中消声匿迹。接着他重现人间,信了耶稣。80年代末期,他被当成过气的角色一笔勾销,却又忽然改弦易辙,在90年代末开始推出他毕生最强的若干作品──先生女士们,哥伦比亚唱片公司艺人,鲍勃·迪伦!”——从2002年8月15日开始,每一场迪伦演唱会,都有这样一段别具一格的开场。这大致也可以成为他个性的缩影。

2011年4月6日晚,鲍勃·迪伦首度登录中国内地,在北京工人体育馆开唱。图片来源:网络

迪伦笔下的歌具有浓厚的变革味道。他在他的回忆录中说:“你想要写的歌曲源于生活,但高于生活。你想要描写你身上发生过的最奇怪的事,你见过的最怪异的事。”迪伦觉得当代与过去之间没有差别,阅读了关于内战的故事让他更好地懂得了60年代,这也让迪伦写出的歌能够震撼他当时所生活的年代,又能经久不衰。

早在诺贝尔奖之前的几十年,鲍勃·迪伦就影响了一批改变了我们这个世界的人。除了我们熟知的一些歌手,还有乔布斯(乔帮主的iPod歌单里,鲍勃·迪伦的专辑有12张)。

美国总统奥巴马,几年前奥巴马给戴着墨镜上台领奖的老爷子颁奖时,发表了一串热情洋溢的赞美词,鲍勃·迪伦回应给他的只是一个礼貌的握手和微笑,最后奥巴马不得不自己打个圆场说:如果他做了别的什么,他就不是鲍勃·迪伦了。

奥巴马给迪伦颁奖。图片来源:网络

鲍勃·迪伦从来没被外界给他的定义束缚。人们把他视作民权斗士,革命者,先锋人士,音乐教父,他都不愿意接受。与媒体和公众也都保持距离。但另一面,他对于音乐的探索从未停止,你以为他只是个75岁的老头子,今年年初,他还出了翻唱专辑。

老爷子说过: 到处露脸和人们的欢呼对我来说都不重要。我根本不在乎别人怎么想。做事本身才是最重要的。我做任何事情唯一的原因就是我喜欢做。

诺贝尔文学奖需要什么样的作家?从1901年第一届诺贝尔文学奖颁奖以来,浓缩100多届诺贝尔文学奖颁奖词,差不多就是两个词:理想、艺术,再加上反抗、自由,这些词放在迪伦身上都再合适不过。迪伦的思想,驻足美国特性,且将良知之根扎在年轻人的心深处,他把那一代人的抗议谱成民谣,弹奏出来,将某种精神从大众的平庸现实提取出来,作为不朽。

乔布斯曾说:“你必须不断地去推动创新。鲍勃·迪伦本来可以一直唱抗议歌曲,可能会赚很多钱,但是他没有那么做。披头士乐队也一样。他们一直演变、前行、改进他们的艺术。那就是我一直试图做的事情——不断前进。否则,就如迪伦所说,如果你不忙着求生,你就在忙着求死。”

历史总在重演,60年代已逝,但一个作为历史文本的60年代,完整地保留在迪伦的歌曲中,永不过时。

最后,以迪伦的一句歌词结尾——

时代在变:战线已定/咒语已下/缓慢的终将变快/当道的终将过气/因为时代正在变化

(鲍勃·迪伦《The Times They Are A-Changin’》(1963年))

评论