采访 | 黄锫坚

2021年夏天,易小荷突然从众声喧哗的媒体圈消失了。

她曾是NBA赛场的常客,以视角独特的报道获得球迷和同行的赞誉。她也曾转型社会深度调查,并投身自媒体创业热潮。在创办《骚客文艺》四年之后的夏天,易小荷发了一封告别信,坦承自己的自媒体生意陷入困境。从传统广告到各种新型营销,甚至文化基金她都申请过,但依然难以为继。于是,只能 “不想告别的告别”。

她离开上海,回到四川老家,找了一个小镇住下来。这里没有书店、咖啡馆、电影院,美团、盒马、滴滴全都无效。这里更没有北上广的好友争相邀饭,没有商业谈判和频繁社交。有段时间她索性关掉朋友圈,让自己沉入这无人知晓、无人联系的偏远小镇。

她住在乡下河边的一间小屋,推开门,不是田地就是河水。去之前,她和师友曾讨论过“写一本书,看看故乡小镇的女性如何生活”。真正置身于此,她才发现这是一条“茫茫黑夜漫游”的路。

到达仙市镇的第一周,易小荷的主要精力是学会和蜘蛛相处。在城市里长大的她,从没见过这么大蜘蛛——尺寸远超阳澄湖大闸蟹,背部花纹仿佛涂鸦的骷髅。有人查资料后告诉她,这是网红蜘蛛,叫白额高脚蛛,不伤人,还能对付蟑螂。有天早上,易小荷迷迷糊糊地趟在沙发上,突然觉得有滴水滴到胸口,睁眼一看,原来这只蜘蛛掉到了身上。她一跃而起,拼命把它甩到地上。此后很长时间,她都需要依据这只蜘蛛的方位来调整自己的行动轨迹。

在慢慢适应小镇生活,进入一年半的沉浸式采访和写作后,她逐渐明白,“自己经历的那点困难,和当地女人的苦相比,根本不值一提”。

到镇上没多久,一个女人自杀了,街头议论纷纷。易小荷听到的说法是:女人顺了高铁站的几根钢筋,被监控录像拍到,后来警察把她带去两次问话,回家的路上她就跳堰塘自杀了。易小荷去了逝者的村子,也跟女人们七嘴八舌的聊天,脑海里拼凑出一个故事轮廓:一位勤劳简单的农村妇女,一辈子不舍得吃穿,盘大儿女,养着丈夫,突然被带去当着众人的面“指认犯罪现场”,又因为缺乏文化,觉得孩子的前途会被自己毁掉,于是就投了塘。

她渐渐发现,这里有各种各样被当地人习以为常的苦难:一个男孩在垃圾站走失,他妈妈因此变得疯疯癫癫,二十几年后这孩子才通过网络找到;一个有精神疾病的女人嫁给了正常人的老公,因为农村每天都敞开大门,很久以后才发现她被人性侵,而罪犯却是附近医院的病人;有个会计兼老师在仙市小学给大家发完奖金,第二天之后却人间蒸发……让易小荷惊讶的是,在追忆和描述这些事情时,当事人没有痛不欲生,他们不善言辞,似乎也不畏惧死亡。

让易小荷潸然泪下的,大多是当地女性跟她讲述的人生。

有一次流泪是因为王大孃。王大孃出生赤贫,由于没有生下儿子被老公嫌弃,老公经常出轨,她一辈子忍气吞声。早年被强行流产,她记得自己两只手死死抓住床铺的痛苦。医生把死婴给她看,她闭上眼睛,感到一坨东西从下体出来,伴随着“哇”的一声。“那个娃儿还是活的,差一点七个月,指甲都长全了,团脸团脸的,长得像我大女儿。孩子一边哭,一边拼命抓我的手臂。”王大孃一直记得那双小手留在手臂上的温度。在讲述这些时,王大孃眼神平静,有一种木头般的呆滞,就好像伤痕累累的生活磨掉了一个女人的敏感和细腻。

易小荷问她,记不记得孙弹匠打过她多少次,她说:“随便乱说,五百多次肯定有了……”她忍受了几十年,都是为了子女,对于未来她没有任何远大的希冀,只是将来有一天终老的时候,她的女儿能为她写一篇关于她的一生。2019年,老公被人砍杀,王大孃冲上去救了他,这才得到了这一生中他唯一给她买的礼物——一双鞋。

让易小荷流泪的还有90岁的陈婆婆。这个名字在镇上无人不知无人不晓,人们都说她很会做那种生意,并因此被判过刑(监外执行)。她历经四嫁,却从未领证。她用容留卖淫的钱养大了六个孩子,给每个儿子都买了房子,而她这一生,连一张属于自己的床都没有。因为没有文化,她只能做一些小生意:卖过胡豆,凉水、花生、茶水,最后受人指引,把茶水店变成“猫儿店”,因为她觉得“反正床铺也困不烂。”易小荷记得,翻开厚厚的垫絮,那张属于陈婆婆的床,也就是几根木板凳。之前小姐和嫖客们睡过的床都给扔了——或许陈婆婆下意识地觉得,自己“不配”拥有一张真正的床。

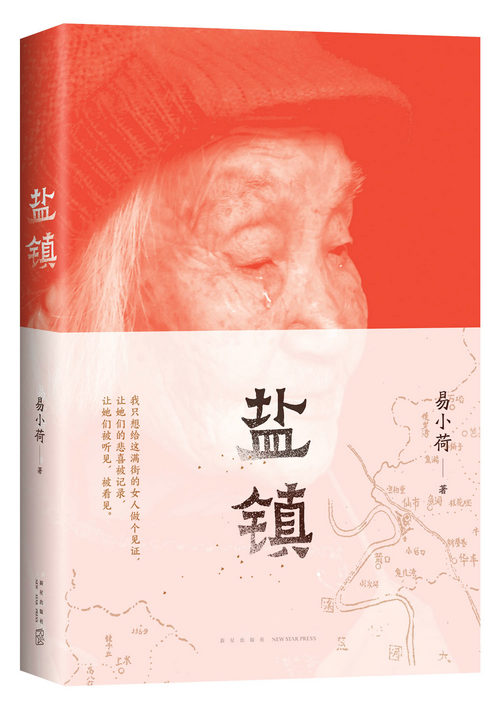

在镇上的一年多时间,易小荷与数百人聊过,请她们吃饭,参加他们的婚宴坝坝宴,看他们做葬礼的道场,甚至和她们一起去请仙婆,尽一切可能成为她们当中的一员,感受她们的感受,最后从中“打捞”出十二位女性的故事,写成了《盐镇》。此书的章节大致按人物年龄排序:90岁的陈婆婆、63岁的王大孃、59岁的钟传英、50岁的童慧、40岁的黄茜、37岁的曾庆梅、35岁的梁晓清和陈秀娥、26岁的詹小群、17岁的黄欣怡。她们的生活细节几乎涵盖了几十年以来整个小镇的历史,每一个人的故事都是如此惊心动魄。在写完之后,易小荷感觉耗尽了自己全部的心力。

在《盐镇》出版之后,易小荷在北京与正午做了一次访谈。在胡同的咖啡馆里,我们聊着小镇女性的苦难。这些事情不是发生在遥远的过去,而是现在进行时。在闲谈中,我们仿佛穿越了好几个年代。

以下为访谈实录:

某种程度上她们就是我自己

正午:书里有很多金句。比如,盐镇的生活是一道道细碎的裂口,女人拼命止血,男人撒盐。如果是人类学家或者社会学家来写,恐怕会有一些理论框架。你写这12个人,有没有一些大致的分类,每类找一个典型代表?

易小荷:只要你在当地待得足够久,就会有很多例子像潮水褪去之后的石子,一一浮现出来。我每天都会不停地跟人聊天,那是一个熟人社会,每个人都知道别人的八卦,比如某某遭受家暴,而某某的情况更明显,她又愿意说,还能讲得出来。这几个特点只要集中在一个人身上,不就成了最佳的写作对象吗?

人物的选择我肯定有区分。第一是按年龄段,每个年龄段我选一个;第二,如果有相似的主题,就找印象深的。比如陈婆婆,年纪大,经历的东西比较多。还有像童慧和李红梅这种,很少有人写小地方的同性恋。我的想法是,一定要展现女性的不同生态。比如童慧很难认识,人家形容她特别高冷,跟谁都不说话,也不打招呼。我用了很长的时间耐心地等待。出书之前,我没有跟出版社签什么合同。我知道,只要沉下心来做一个东西,它一定会有价值。即便她们不愿意接受我的采访,也没关系。大不了,就算是我生命中一次别样的体验。我不像别的朋友有家有口,一个人自由自在,为什么不趁着这种自由多去体验一点新的东西?我在那里断断续续住了一年,写了半年,一共是一年半。

女性作者跟男性不一样。从概率上来说,女性比男性更擅长沟通,女性之间也有天然的共情。我们女生之间有所谓的卧谈会,跟一个女生睡上一宿,会聊很多贴心话。我是一个外来人,跟我熟了以后,她们都不追问我的隐私,而是一直在倾诉。这说明,家里人和身边根本都没有人听她们说话。

正午:能不能展开讲讲那对女同性恋的事情,她们跟其他人的关系怎么样?

易小荷:她们两个对自我的认知还是很不一样的。童慧接受不了自己是同性恋,而李红梅是一个性觉醒的人。童慧只是在对的时候遇到这个人,所以跟她在一起。老年人说起童慧,只是觉得她很怪,怎么一辈子都不结婚。年轻人就会说她俩是同性恋。她们俩像孤岛一样。明明知道大家都在质疑,但是她们假装听不见。

我好不容易才认识童慧,我问她,你是不是同性恋。她说,从来没有人问过我这个问题。她涨红了脸,斩钉截铁地说,我不是。后来我跟她们成了朋友,有一天李红梅就出柜了,她们俩在我面前承认了。 李红梅说,她特别希望有一天有人把她们之间的故事记录下来,她用很多年时间跟同性恋这个身份做抗争,从她喜欢上童慧的那一天开始。她早年也结过婚,生过孩子,她从来没有意识到自己是同性恋,结果那天在操场上遇到童慧,觉得简直就是晴天霹雳,这是她一生当中要爱的女人。从那天以后,她常年失眠,类似于抑郁症。因为她无法认知自己的身份,也没有办法跟身边人进行讨论。家里有一本《青年文摘》,上面写了一个同性恋的故事,她如获珍宝,读了又读,偷偷藏在枕头底下。

后来我问她,你看过《断背山》没有,她说没有。我就推荐她看看。前两天李红梅给我发短信,她说:“谢谢你给我推荐《断背山》,可能我们的形式跟他们不一样,但我相信跟她之间的感情会是一生一世。”

我记录她们的故事很困难,又很纠结,很忐忑。不是只有大城市才有同性恋,我想提供一个样本,在这么偏僻的地方也有这样的人,她们有自己的性的觉醒。虽然那些日常如此具体,但那就是她们之间真实的存在,某种程度上在她们的故事里也能感受到时代的变迁,我想这和之前我们曾经读到过的都市纯情同性故事是截然不同的。

正午:写作者对其笔下的人物有自己的态度,比如鲁迅说过一句话,哀其不幸,怒其不争。这么多采访对象中,你有没有很喜欢、很怜悯或很讨厌的人?

易小荷:对绝大部分人,我都感觉心疼。比如梁晓清和黄茜,因为我们年龄相当,我跟她俩接触最多,关系最好。梁晓清多可惜,她其实是一个情商很高、天赋很好的人。但被父亲耽误,她很小就没去学习,到现在又因为妈妈不愿离婚,为了保护妈妈,她不愿意离开那地方。其实到处都有人邀请她,她在美容方面是很有天赋的。梁晓清写字非常好看,她学化妆也是第一堂课就学会了。她画画也很惊人,画完以后贴在墙上,村里人都会来参观。

但是,不是每个人都像我这样,有一个开明的父亲让你上大学,让你在社会上摸爬滚打。说实话,女性在就业和各方面的机会,比男性要更少。

正午:那里似乎有个普遍现象:女人干活,男人游手好闲。是不是南方很多地方都这样?

易小荷:我在那里拍了好多照片,大街上全是女的扛麻袋,还有饮水机的水桶。在城市里,一般夫妻两人走在路上,如果有重物,一定是男的拿。但在镇上,都是女的拿,而且普遍没有意识,男的要去拿东西。

在某些地方,男的有时候闲着,大家还可以容忍,但女的必须要劳动。盐镇只是一个样本,全国4万多个乡镇是怎样的?我们从来没有去了解过。有个来自于小镇的人和我说,我们乡镇只像是城市的灰色背景,我在书中写出来以后,很多城市的人才知道,原来城市跟乡镇是不一样的。那是一个光照不到的地方,没有声音发出来。

我以前老看到这种新闻:一个老公陪着孕妇去生孩子,老公签字说,保小不保大。我觉得很震惊,怎么会这样?现在明白了,在那样的环境,人的认知来自于自身的经验。像那个地方,没有人看书,他们的世界就那么大。我的书出版后,当地也不一定有人看。当地地摊上摆的是《农村百事通》,讲如何钓鱼等等。鲁迅笔下,闰土从一个眼睛里有着灵光的少年变成一个麻木的中年人,我终于切身地体会到为什么了,没想到一百多年过去了,还是这样的闰土。其实,很多地方还是结构性的贫穷和思维上的蒙蔽。

正午:教育能不能发挥一些启蒙作用?

易小荷:从梁晓清的故事里,就能看到九年义务制教育在乡镇也并未完全普及。梁晓清是1987年的,她之所以辍学,就是她父亲说,她阿公看了一个风水师,说他家出不了读书人。所以,几百块钱学费他都不愿意出。而且他家并不是没钱,他爸爸是做理发师的,那个时候能挣钱,但几百块钱他都舍不得。

关键在于,他爸一辈子就待在那个小地方,从来不看书,他所有的认知就来自于周围的人。他爸不就是典型的男权文化、父权文化的一份子嘛。梁晓清现在就算是自发性的反抗,肯定也不会思考,这一切是为什么。受我的影响,她后来看了一些我推荐的书。她也是这12个女人里面唯一一个会去找书看的。

但我们也应该看到,盐镇到北京和上海,不只是义务教育,不只是一千公里的距离,还有时代的差距。盐镇没有围墙,但文化、风俗和环境,为那里的女人砌了一堵又一堵的高墙,对她们中的许多人而言,拼尽一生的力气也不可能逾越。

正午:有没有女性走出另外的路,比如从盐镇去到大城市,她们的生活和际遇会好一点吗?

易小荷:我在书的后记写了一句话:某种程度上她们就是我自己。我也是她们中的一员,我来自自贡,也是小城。如果不是我爸从小就跟我说,你将来一定要读大学,一定要出去,我就会留在自贡,也许跟在盐镇没什么区别。也会天天有一群婆婆孃孃指着我说,怎么还不结婚,怎么不生孩子,怎么不生二胎,不生三胎?

如果没有机会接受教育,如果还是在那种男权和夫权社会,如果还是有这种愚昧落后的制度,每个女性都有可能是盐镇的女性。所以我一直说,她们是我的命运共同体。而且,这不只是女性的故事,其他人也可能会有那样一种人生。

我小时候就是个学渣,一个被霸凌的、孤独的、没人理的小孩。如果我不是因为读大学,我可能就只会有一份勉强够温饱的工作。《骚客文艺》到后期,为什么我自己写那么多稿子,不是因为自恋,而是因为没钱给作者发稿费。我不想渲染自己怎么失败,因为跟她们相比,你的苦难什么都不是,不值一提。

正午:抖音和快手这种短视频或手机直播,对当地女人的生活有帮助吗?我记得你提到她们也玩短视频。

易小荷:对于那些女性来说,看短视频是她们唯一一个跟自己相处、不用干活的时间,自我娱乐的时间。当地的娱乐主要是打麻将。

当地也有互联网购物,但最大区别是消费观念。当地为什么不卖无糖的气泡水?因为那些人体会不到长胖有什么不好。只有彻底解决了温饱的人才会考虑,要瘦一点,不能胖。那里真的没有这些概念。

但我另外要特别指出来的是,盐镇这样的地方,是一个完全不同的“彼世界”,此世界中的很多规则,在彼世界中都不适用。比如尊重女性和性少数者的权利,比如反对家暴,那个世界没有这些道理。她们大多数都没听说过MeToo运动,也不会理解为什么会有MeToo。

正午:看《盐镇》上的照片,仙市镇还挺漂亮,有点周庄的风貌。那里经济怎么样,是不是很多城里人去那里度假?

易小荷:当地消费水平不高,也没有什么支柱产业。一旦没有节假日旅游,实际上平时是没有什么顾客的。尤其是我去的时候还正好是在(三年的)疫情期间。四川人、自贡周边的人去得多一些。但现在古镇太多了,基本上大同小异。而且,那个镇子真的太小,没法带动当地的住宿经济。大部分游客一个小时就能逛完,然后就回去了。所以,饭店生意可能还行,靠住宿赚钱基本不可能了。

他们的生活或许并不会因为我的报道而有所变化

正午:书中有很多细节,你是怎么采访出来的?

易小荷:可能我的文学自觉性比较少,文学的自发性多一点。有很多素材摆在那,突然就用上了。

在陈婆婆那一节,我说,在少女时代,有一天她在蚊帐上发现一条菜花蛇,吓得她不停作揖,“你走吧走吧,莫要来找我”。她很害怕,从此她的生命中再也没有出现任何与众不同的东西。

我是故意放在章节中间的,如果这段话放在开头,就体现不出来她一辈子经历了这么多事情,以及她的认命。这大概就是文学的自发性。其实我也删了一些文字,包括我认为的金句,我不想因此影响故事的节奏。故事摆在这里,已足够让你感受到她们的命运,没必要再去引领大家思考。

关于各章的标题,我还有另一种选择。如果大家都喜欢这书,能够再加印的话,我想把章节的小标题全部改成她们的名字。每个人都有自己的人生故事,她们想要被倾听。王大孃说,我现在没有什么人生愿望,反正这一辈子都那么苦,我就希望你说说我的事情。

昨天有个读者说,这些故事太苦难了,他不想看这种太痛的东西。不止一个人这么说,看了以后,几天都睡不好。可能有人从没接触过这些,所以受不了。有可能一辈子都很平静,在城市里被保护得很好。但在盐镇人的生命中,没有人会去这么记录她们的事情。中国好像确实也缺乏这方面的作品,或者是没有人从当代女性的角度,写这样一群人。

前两天我看到贾樟柯导演提到创作时也有类似的思考,他说鲁迅先生写过很多黑暗,但点燃了每个读者。卡夫卡也提过,文学的作用之一是需要“劈开冰封大海”。

正午:书里有些句子是方言的表达,你是特意保留了这种地方特色吧?

易小荷:我很早就离开家乡,17岁出去读大学,后来一直在城市生活。先在北京,后来去美国(每年都采访NBA),然后在上海。我完全是普通话语系了,开始去那小镇,没有想待那么久。后来发现不行,应该待久一点,只有回到那个语言环境,才能写出那里的氛围。方言写作是一开始我就特意保留的,因为它有一种普通话里面不具有的鲜活的生命力。

其实,当地好多话我都没听过。或者说,去了以后,我才重新把一些记忆唤回来。我觉得,有些语言有不一样的生命力。能够一年多的时间沉浸在一个题目里面,非常难得。

比如王大孃,孃这个词的用法是,只要你是40岁以上的,别人就把你叫大孃。如果有人叫你大孃,那不光是年龄,甚至有点限定你没有性别了。

正午:《盐镇》中每个人物大概有两三万字,相当于为一个普通人立传。你采访时下了哪些功夫?

易小荷:作为一个曾经的体育记者,我手很快,一天写一两万字不在话下。但这本书我写得最慢。

我的职业习惯是,第一,到一个地方,就拿手机拍照,这样可以回忆起当时的阳光、天气、对方穿的衣服、甚至当时的味道……即使你记性好,你事后也不可能完全复原这些细节。第二,回去后我会把那天的笔记记下来。待的时间够久,就会有大量的细节,关键是要留心记下来。第三,我也查了尽可能多的资料,去图书馆找地方志等。

非虚构写作,是可以用文学写作来呈现一件真实的事情,有些描述不一定要是当天当时的情况。比如王大孃那一章里有段描写,说四川的农民有多辛苦。我写道,八月他们去收割谷子,光着背脊承受暴晒,常常起水泡,两三天后用针刺破,再脱痂,就变成一个个铜钱大小的圈圈。雨淋到上面会从皮肤上滑落下来,再也不会被吸收了。这是我爸给我讲的,我用在这个地方就无可厚非。我爸就是四川的农民出身,他知道他们的生活。

作为一个扎实的非虚构作品,要获取同样的质感,必须得去了解当地的气候、天气状况、农作物、河里鱼的种类、太阳几点升起落下,空气中的气味等等。让你的每一个字都是当地的,比如《有谁在釜溪河看见过鲑鱼》前面描述“晚上七点,天空和地面交界处有种观赏鲤鱼的绯红色,小镇路灯昏黄未明,得以延长了晚霞燃烧的时间”这种类型的描写,就是因为在当地待得久了,长久的观察而得来的。

正午:在文学或非虚构作品中,哪些书或作者是你的榜样吗?

易小荷:《巴黎烧了吗?》这书很有名,写得好极了。还有《八月炮火》和《白城恶魔》,全是非虚构作品。作者动辄五六年时间采访几百个人,每个细节写得栩栩如生。

《巴黎烧了吗?》里有个细节,在巴黎的德军最高统帅叫肖尔铁茨。那天早上他出门时,非常危险,过了一会儿,他的司机回来了,把他的另外一套服装拿出来。那种细节栩栩如生,让你觉得作者好像就在现场。这就是我很想要的效果,他们用田野调查的方法,真的可以采访出发生在过去的现场感。

正午:你以前写NBA球星,这次都是采访小人物,有没有遇到一些挑战?

易小荷:以前我做体育记者的时候,一入行所有人都说我跟别人不一样。大多数人写的是赛事的技术统计,比如几分几秒进了一个球,但我就喜欢关注人的故事。火箭队有一个吉祥物叫火箭熊,有人会写它怎么跟观众互动,抱着女观众亲她的脸。但我看到的却是,这个人走到球员通道,把头套摘下来,满脸的疲惫,全是汗,我看到了一个疲惫的中年男人。后来我写了一篇文章说,小丑总是一只眼睛在笑,另一只眼睛却流着泪。

举这个例子是说,我本来就特别喜欢关注小人物,不被别人关注的人的故事。好多运动员无法理解,易小荷那篇文章写的啥?后来有一些体育媒体的前辈,比如徐济成老师等对我的文章印象很好。我进《南方体育》也是朝这条路走,视野变得更宽广。吾道不孤。也就接触了所谓的体育特写。

所谓的体育特写(feature),国外媒体写得非常好,也可以拿普利策奖,但国内理解不了。在国内跑体育和娱乐线的记者,要去争夺采访资源。我们处于类似乙方的心态,后来我就不想做体育报道了。就算我写的报道跟别人的视角不一样,但这些人不会因为我的文章而改变命运。但如果我去采访一个小人物,比如采访麻风岛,那群老人的际遇也许真的因为我的报道而有些变化。我不是说要改变这个世界,但是记者总会无形中有所谓的使命感,或者叫媒体情怀。即使我们改变不了整个世界,但至少我们也努力传递过一点点孤独的萤火。

——完——

本文图片,由受访者与出版方提供