界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

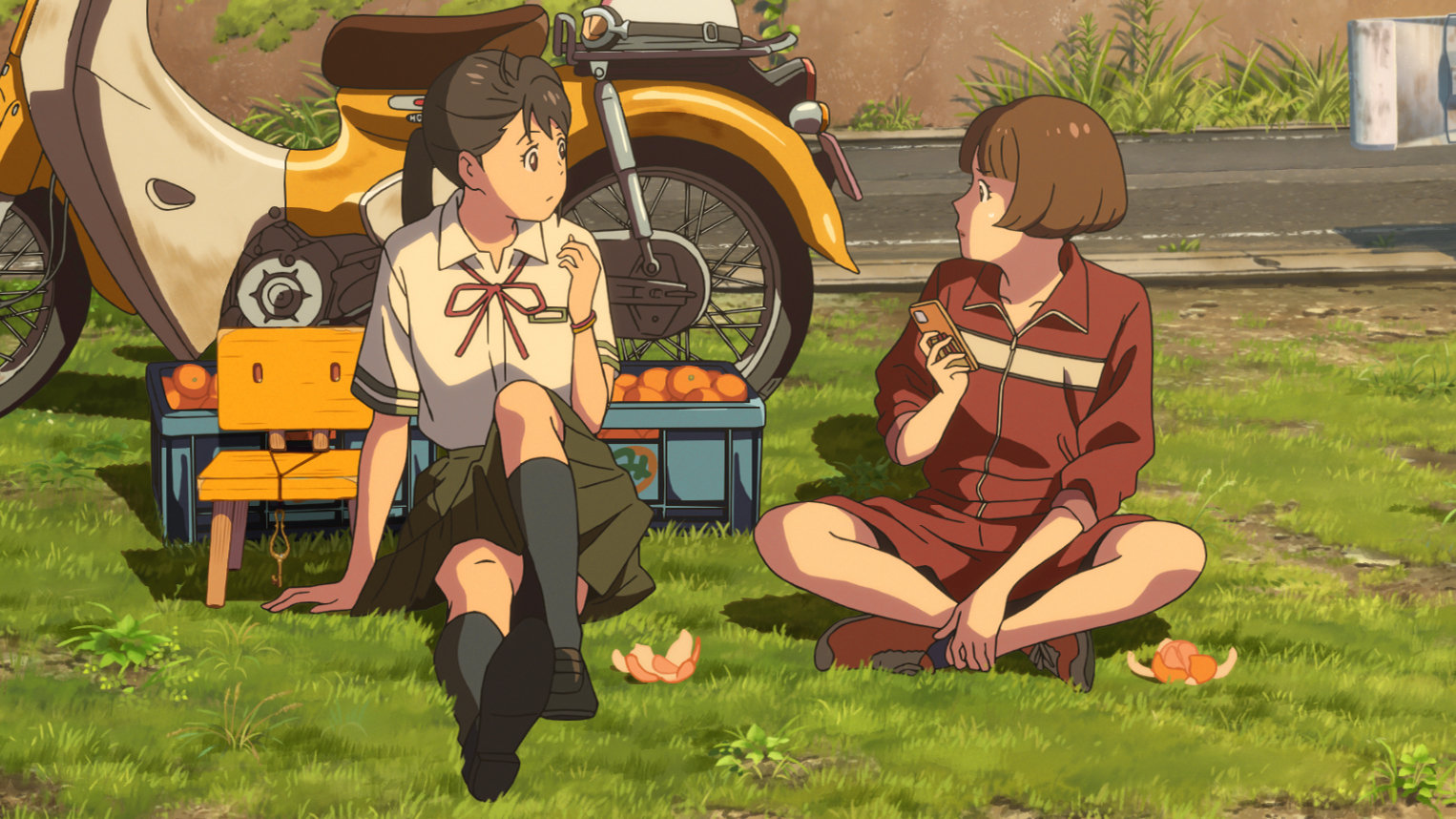

2011年3月11日,日本东北部地区发生9.0级大地震,住在震源地的铃芽失去了母亲,从此和小姨一起住在九州。上学途中,铃芽偶遇了神秘的帅气男子草太,机缘巧合之下变成了一同周游日本的伙伴,一路上通过关上散落各地“往门”,降服布满日本上空的怪物 蚓厄阻止地震再次发生,铃芽最终实现了自我的成长。

以上是新海诚的最新动画电影《铃芽之旅》的情节,目前正在国内上映。被灾难打断的日常、无可奈何的青春爱恋等等观众津津乐道的“新海配方”,《铃芽之旅》一应俱全,不同于“灾后三部曲”前两部《你的名字。》和《天气之子》让虚构的陨石灾难和大洪水替代真实发生的地震,新海诚在《铃芽》中首次正面描写3·11东日本大地震,在治愈中融入了更多社会性思考。

以新海诚的创作历程为线索,我们或能更清晰地看到东日本大地震的意义变迁。这场日本历史上强度最大的地震接连引发了海啸与福岛第一核电站泄漏,人们的生活轨迹和心理状态都被不可逆转地改变了,与震灾直接或间接相关的众多作品涌现,题材纷繁复杂。《东日本大震灾后文学论》一书如此总结:

“故乡与亲友的丧失、核辐射问题、东北地区与东京的温度差、对政权的批判、对‘无力自我’的聚焦、洪水一般的SNS信息流、后乌托邦化的日本、与死者的对话、时间感与记忆的混乱……极端一点来说,日本文艺界就以3·11为界限分为前后两个阶段。”

面对巨大的灾难,文艺作品能做些什么呢?如果说“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”,那么怎样的艺术语言才能充分捕捉到灾难的撼动与阴影?

“反-世界系”的后3·11电影

提起新海诚,“世界系”是一个无法绕过的标签。在世界系故事中,男女主角在末日危机下恋爱,个人直接与人类的命运相连,中间没有社会或国家的过渡,由此制造出空虚和孤独的感觉。

在新海诚早期作品《星之声》中,宇宙探索舰选中初中生作为战斗人员,这一设定往往被认为源于世界系开山鼻祖之作——由庵野秀明导演的《新世纪福音战士》(1995),其中的男主角碇真嗣是一名虚弱无力的男高中生,他怀疑自身存在的价值,被迫去驾驶初号机和迎战使徒。

不接触社会也可以,恋爱不顺利也没关系,这种心态源于上世纪90年代破灭的经济泡沫。既然衰退和社会混乱不可避免,那至少可以活在永恒的日常之中。年轻人过着隐士的生活,是因为他们就住在婴儿潮一代父母的房子里,3·11大地震瓦解了这一愿望。地震与海啸带走了可以撤退回去的私人空间,核辐射的恐慌则在字面意义上穿透了建筑的表层。

灾难的震动让日本文艺界进入了完全的失语状态,创作者们惨痛地意识到,既不能无视死者的存在,也无法随便为死者代言。诺贝尔文学奖得主大江健三郎就在《晚年样式集》中说从此对写长篇小说失去了兴趣,文学的社会功能失效了。作家浅田彰也描述了当时的心态:“如果不想利用死者的不幸,那你至少可以闭上嘴。”

在这样的背景下,2011-2012年的影像作品基本都是以赈灾和核事故为主题的纪录片,表达手法也比较直白,滨口龙介的“东北三部曲”即属于此。要在几年之后,“3·11”才陆续开始作为隐喻被使用,其中最受欢迎的作品是新海诚于2016年推出的《你的名字。》。

片中的男主角不再内向敏感,在得知女主角的小镇已在三年前的陨石灾害中毁灭后,男孩想法设法穿越时间,和女孩一起阻止了灾难发生,彰显了新海诚对于“如果当初可以救下日本”的执念。与《秒速五厘米》中与恋人擦肩而过的徒劳不同,失忆后的两人在地铁外再次遇见时,他们认出了彼此。

这一充满希望的结局,带有某种日本政治中“复兴话语”的现实色彩。2012年,保守派自民党击败短暂夺权的民主党,安倍晋三就任首相。自民党直指民主党在3·11事件中应对不力,承诺让日本实现“复兴”。以灾后重建为契机的“复原力”成为一种治理工具,一方面强调日本根深蒂固的民族主义和传统道德,试图以此遏制原子化和疏离化的民间氛围,另一方面也将新自由主义不断内化,提倡个人提高风险管理的认识、自行为灾害做准备而不是依赖国家,似乎也与《你的名字。》的情节如出一辙。新海诚被影迷称为“国民动画导演”,其中暗含的意味引人深思。

也就是说,身为“世界系”的代表,新海诚却在《你的名字。》中给出了非常“反-世界系”的回答。另一边,由日本最大的电影公司东宝株式会社制作、庵野秀明执导的《新哥斯拉》同样于2016年上映,且政治意味更加明显。哥斯拉是日本国宝级别的怪兽,它依靠海底的核辐射废料存活,自诞生起就被视为广岛原子弹爆炸等事件中核武器的化身。3·11后,哥斯拉也象征着福岛核泄漏带来的焦虑。《新哥斯拉》的是作为整体的官僚机构,即便是戏份最多的内阁官房副长官,也从未流露过个人情感。整部电影节奏飞快,几乎毫无停顿,这要求人物立刻解决眼前的威胁,必须摆脱孩子般不成熟的状态,投入战斗中去。

追忆昌盛,面对废墟

与《你的名字。》相比,七年后的《铃芽之旅》结局更沉重许多,铃芽没能穿越时空复活母亲,任凭铃芽怎么呼喊,死去的母亲只报之以沉默。草太的爷爷说:“人呐,一辈子能通过的‘往门’只有一扇。”

想要理解这一情节的意涵,“废墟”的意象十分重要。铃芽从西向东途径的九州、爱媛县、神户、东京与故乡岩手县,分别对应着日本历史上发生过的五次重大地震,电影海报上画着钢筋耸立的废弃温泉宾馆。新海诚在接受采访时提到,之所以想要讲“关门”的故事,是因为日本的现代化是一系列“开门”的结果,但短暂的繁荣之后是出生率下降、老龄化和社区边缘化的问题,“我们应该负起责任,关闭大门,而不是把堆积如山的问题推迟到下一代。”

如前文所说,自民党上台后推出复兴政策,在安倍经济学的旗帜之下,新成立的内阁开始通过公共工程投资刺激经济,修建铁路、桥梁和港口。这一举动唤起了人们对70年代经济昌盛的记忆,时任首相田中角荣曾提出“日本列岛改造论”,用高速公路和新干线串联日本,促进工业化发展、解决城乡发展不均的问题。在那时,日本建筑业还意味着林立的高层大厦和巨大的住宅团地,《新哥斯拉》中用药品投喂击败哥斯拉的作战计划,很大程度上就依赖于建筑业者提供的吊车和卡车。

但讽刺的是,方便的交通反而加速了人口向东京迁移与乡村地区的空洞化,建筑业的象征也变成了福岛海岸原子炉的废墟。在《朝日新闻》前不久刊出的“3·11十二周年纪念”报道中,仙台宫崎县的居民质疑说:“连像样的工作机会都没有,还有必要重建小镇吗?”在新冠疫情的影响下,很多地方的寺庙也不再定期举行灾难追悼会了。研究社会记忆的学者松浦雄介指出,纪念碑代表坟墓,而3·11的遗址代表着亡魂还未散去的阴森状态,比起恢复遗址,日本貌似更热衷于建造纪念碑,但现在是时候接受“与亡灵共存”了。

想要拯救日本却受到挫败,新海诚的心态也许非常复杂,这也是为什么《铃芽之旅》既有对现代化美好往昔的怀恋,也想表达“逝者已逝”的严肃心情。草太的朋友明明是个大学生,却喜欢在跑车里播放昭和歌谣,铃芽坐上去东京的新干线时会惊呼“好快”——别忘了,新海诚自己就是上京成功的小镇青年。神户的小酒馆里挂着迪斯科灯球,也是一派欢乐祥和的氛围,酒馆门外却是布满了蚓厄的天空,铃芽无暇享乐,只能疲于奔命地关门,一边念着咒语“全部奉还”,一边把土地从人类那里——遇难的人、灾后复兴主义者,以及建筑开发商们——归还给神灵。

另外值得一提的是,《铃芽之旅》的主角是一个女孩,一路上给过铃芽帮助的人也是姿态各异的女性:单身妈妈平时要照看双胞胎,到了晚上就变成美丽的老板娘;小姨辛苦抚养铃芽长大,也会吐露心声说铃芽耽误了自己找男朋友。她们和新海诚前作被动的女性形象——比如《言叶之庭》里被造黄谣而困在过去的女老师,以及《天气之子》中被祭祀给上天的“晴女”——形成了鲜明对比。这一变化既反映出日本性别政治的水温正在升高,也说明了以男子气概为代表的“重建之路”的艰难。事实上,《新哥斯拉》中对国家军事力量的过分强调本身就表露出某种焦虑之情,而早在2011年前,日本的工薪阶层男性就已经面临着失业率上升和无家可归的种种威胁。

作为叙事工具的“3·11”地震

《铃芽之旅》让爱情退居二线,着重救灾故事,这让影片得到赞誉的同时也引发了吐槽,新海诚没能交待铃芽怎么就爱上了全片以小椅子形态出现的草太,也导致猫咪代替草太成为镇压地震的“要石”时,观众并不买账,一则豆瓣高赞短评称:“小猫这么可爱,凭什么要成为男女主爱情的牺牲品?”

抛开情节的不合理之处,我们其实也可以换个角度提问:为什么一定要在展现灾难时加上“命定爱人”的桥段?当然,“世界系”和毫无缘由的纯爱戏码都是日本走向衰落的某种象征,但另一方面也说明人们无法消化地震这一难以想象的事实,只能借助于故事的形式加以理解。电影评论家藤田直哉指出,对政治冷感的年轻人听到“3·11”就像在听与自己无关的历史常识,所以,他除了会给学生放映纪录片,也会播放基于东日本大地震的恋爱娱乐片。

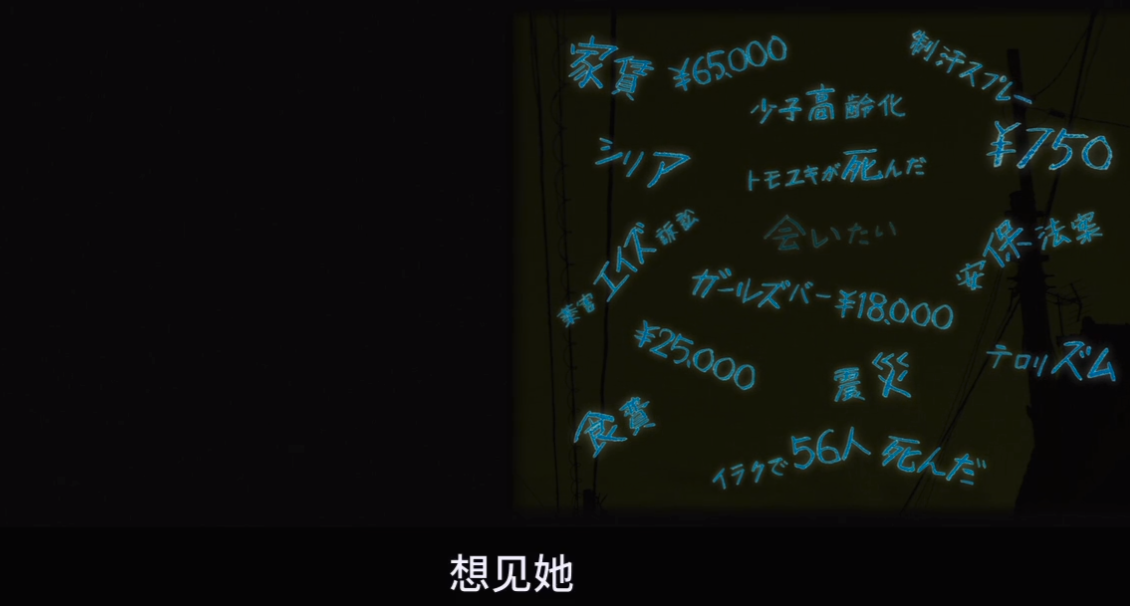

“3·11”作为一个好用的叙事工具,的确深受日本爱情电影的欢迎。在滨口龙介导演的电影《夜以继日》和去年热播的日剧《初恋》中,主人公们明明爱着心底的白月光,却都在2011年3月11日这天产生了难以言说的害怕心情,选择暂时和眼前人在一起。电影《夜空总有最大密度的蓝》也用死亡勾连爱情,在医院工作的女护士见惯了生死,会因为“可能明天就会死去”而拒绝恋爱,贫穷的男建筑工人亲眼目睹了工友死于脑梗后,在家里计算水电费账单时一边喃喃自语着“地震”、“恐怖主义“等混乱的字眼,一边说着“好想见到她”。

娱乐化的现实不仅能让非当事者更好地理解灾难,也能够抚慰当事者的悲伤。藤田直哉在海啸发生的沿海地区做采访时,就听到老年妇女会笑着承认自己在最后一刻放开了孩子的手,《夜空总有最大密度的蓝》里的女护士也自嘲地说,谁也不知道核泄漏的真相是什么,“能做的只有笑笑了”。

另一个值得思考的例子是新锐漫画家藤本树的作品《再见绘梨》,男孩用手机拍下妈妈临终前的样子,剪辑成电影在学校的文化节放映,结局却出现了妈妈所在医院爆炸的情节,同学们认为这是在恶搞和亵渎死亡,其实只是因为男孩无法直视妈妈的死,只好篡改记忆。灰心丧气的男主受到女孩绘梨的支持,决定重拍电影,在剪辑过程中,电影逐渐和男孩身处的现实混合起来,就连读者也无法分清哪些属于记忆,哪些是他的幻想。作者借助男孩父亲之口道出了心声:现实无法更改,但是能自己决定怎样回忆起一个人,这是很厉害的事情。

[日] 藤本树 著 吴曦 译

中信出版社·中信墨狸 2023-1

在《铃芽之旅》中,抚慰悲伤的不是恋爱也不是玩笑,而是神话传说。岩户铃芽的名字出自日本神话中的太阳神天野岩户,镇压地震的要石也在神社里真实存在。影片中的蚓厄则出自村上春树受1995年阪神大地震启发所写的小说《青蛙君救东京》,不知哪里蹦出来的青蛙君告诉“我”,即将有巨大的蚓厄降临,引发地震,于是“我”协助青蛙拯救了东京,回到了日常生活。

事实上,村上本人就是日本当代神话化叙事的代表,他擅长的这类故事被神话学家约瑟夫·坎贝尔称为“去而复返的英雄之旅”。《铃芽之旅》的构造也参考了这一构型:铃芽通过关门的仪式,悼念曾在这片土地活过的人,并在片尾告诉儿时的小铃芽“你肯定会好好长大”,也就是确认死亡后再继续幸存者的生活。从东日本大地震发生到现在,现实情况或许难以好转,新海诚的电影也可能仍然只是覆盖在伤口上的“创可贴”,但可以肯定的是,如果没有文艺作品和故事,现实的无意义与残酷将会更加令人难以承受。

参考资料:

《再见绘梨》[日] 藤本树 著 吴曦 译 中信出版社·中信墨狸 2023-1

『東日本大震災後文学論』限界研 編集 南雲堂 2017-3

『新海誠:国民的アニメ作家の誕生』[日] 土居伸彰 著 集英社 2022-10

“灾难与觉醒,危机与希望——论21世纪10年代的日本作者电影” 沈念 著 中外影史 2020年第3期

Gender, Culture, and Disaster in Post-3.11 Japan. Mire Koikari, Bloomsbury Publishing, 2020-10

物語を伝える―災厄を越えて―<2>批評家、日本映画大学准教授 藤田 直哉さん寄稿「『事実』と『物語』」

https://www.wochikochi.jp/special/2021/07/2.php

(いま伝えたい「千人の声」)宮城 東日本大震災12年

https://digital.asahi.com/articles/DA3S15578403.html?iref=pc_ss_score_article

新海誠と「国民の物語」 『すずめの戸締まり』と七〇年代

评论