文 | 聚美丽 小栗子

流量越来越贵,完备的科技故事和科学传播成为品牌新的突破口,也大大提升了运营的效率。如何拥有一个更科学的产品?形成经得起科学共同体论证的科学故事?还是要回到产品、 科技本身进行跨学科的交流和共创。

近年来,“高校科研成果转化”、“产学研”是各行各业持续关注的热门话题,在刚刚结束不久的全国两会上,湖南大学科学技术研究院院长尹双凤就表示:需全面提高我国高校科技成果转化效率。

据科技成果转化最新数据显示,2022年高校发明专利产业化率仅为3.9%。另外,《中国化妆品科研成果蓝皮书》(以下简称蓝皮书)一书中统计展示了中国化妆品产业知识产权专利归属方分布情况,2019-2021年间,个人和科研院所的申报数量占比呈上升趋势。

由此可见,高校科研成果转化在化妆品行业存在一定空间。当然,一些科研成果也已经得到了良好转化,给予了行业一些信心。

蓝皮书展示了一些化妆品原料、包材、设备、生产加工、产品研发等产学研合作案例,如成都律恩泽雅科技有限公司和华南理工大学的日化产品创新中心合作开发的抗衰老原料。

不久前,聚美丽记者走访了上海交通大学,了解到近10年交大在生命科学领域获得的国家自然基金项目排名全国第一,上海交大有不少生命科学和生物工程领域的研究成果在化妆品行业可以被转化。

并且,上海交大的相关专家教授们也希望自己的科研成果能运用于生产,服务于社会消费者。

本文基于上海交大日化产业战略研究与联合研发中心出版的《日化产业观察》,以行业视角将研究成果进行整理展示,可能存在不完善之处,欢迎各位读者指正。

超临界CO2萃取绿色、高活性成分

研究背景

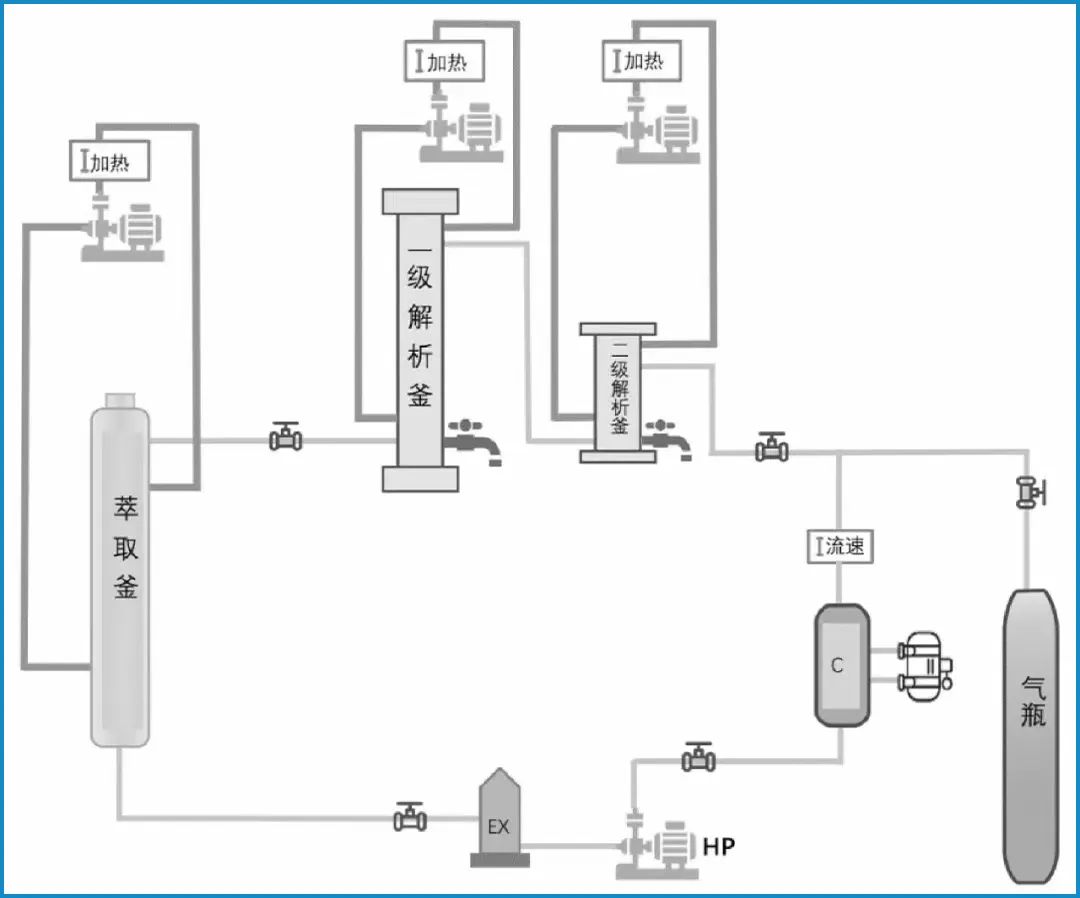

超临界CO2萃取,是指用超临界状态时的CO2作为溶媒,对原料进行萃取、分离,获得目标成分的方式。超临界状态是指流体的温度和压力分别处于其临界温度和临界压力之上,该状态下的CO2溶解能力强、扩散速度快、渗透力强,有利于快速从原料中萃取成分。

△图:超临界流体(包含CO2)萃取工艺流程,图源公众号医药创新服务平台

超临界CO2抗溶剂法是一种新型的绿色制备超细微粒的方法,以超临界CO2作为抗溶剂,利用有机溶剂溶于超临界CO2而溶质不溶的性质,降低溶质在溶剂中的溶解度,使溶质达到过饱和状态,从溶液中沉降析出,并进一步通入CO2淋洗、干燥得到超细微粒。

研究成果

上海交大化学化工学院的赵亚平教授,在超临界流体及天然生物活性物质的分离纯化上有着持续深入的研究,其团队利用超临界CO2相关技术提取、浓缩了多种植物中的活性成分,制备了控释、缓释的活性成分超细微粒。

行业情况及应用方向

1)关于脂质体前体

上述提到的研究成果中,有一项以超声波辅助的超临界抗溶剂技术制备姜黄素脂质体前体的研究成果,在化妆品行业存在一定的应用价值。

目前,由于脂质体包裹能帮助活性成分规避水溶性差的限制,在促渗十分关键的护肤品中已经得到一定应用。

比如,1992年黛珂专门推出了含有脂质体的系列产品(现产品已升级),运用了liposome多层磷脂微囊体包裹技术,将保湿成分包裹在脂质体中,来达到易吸收的目的。此外,欧莱雅的复颜抗皱紧致滋润晚霜,雪花秀的滋盈生人参焕颜精华露和Sesderma的C-Vit面部精华等都运用了脂质体技术。

但脂质体的物化性质不稳定,存在聚集融合、降解、水解和磷脂氧化等系列问题,这些问题在配方复杂的化妆品中难以平衡解决。

而该技术制备出的干燥脂质体前体粉末可以克服这些问题,制备出的粉末通过水合作用(与水混合)便能快速形成脂质体,发挥其功效。这相当于为脂质体包裹促渗方向提供了一种升级方向。

2)关于超临界CO2萃取技术

据原料达摩院相关文章称,超临界CO2萃取是一种生产高端活性化妆品原料的新型“绿色”分离纯化技术。

以该技术生产的化妆品原料具有绿色、纯天然、无重金属残留、无溶剂残留等特点,又具有高活性、高品质、多重功效的优点。美国环保署已逐步将超临界流体萃取技术作为替代溶剂萃取的标准方法。

目前,在化妆品行业,将该技术充分运用、体现在产品中的案例并不多见。经了解,洛阳国花坊牡丹生物科技有限公司曾利用该技术萃取出具有防紫外线、抗氧化、抗衰老的牡丹籽油,并以此开发出相应产品。

湖南和广生物科技有限公司也曾利用超临界CO2萃取技术提取了山茶籽油,具有保湿、淡斑去皱等功效。超临界CO2萃取技术在化妆品行业仍拥有很大的应用空间。

木质素改性——提升防晒性能

研究背景

木质素是自然界中常见的有机聚合物,通常存在于植物的木质部,是植物界中储量仅次于纤维素的第二大生物质资源。近些年,木质素因其丰度高、成本低、利用率高和丰富的芳香官能团成为最有前途的可再生资源之一。

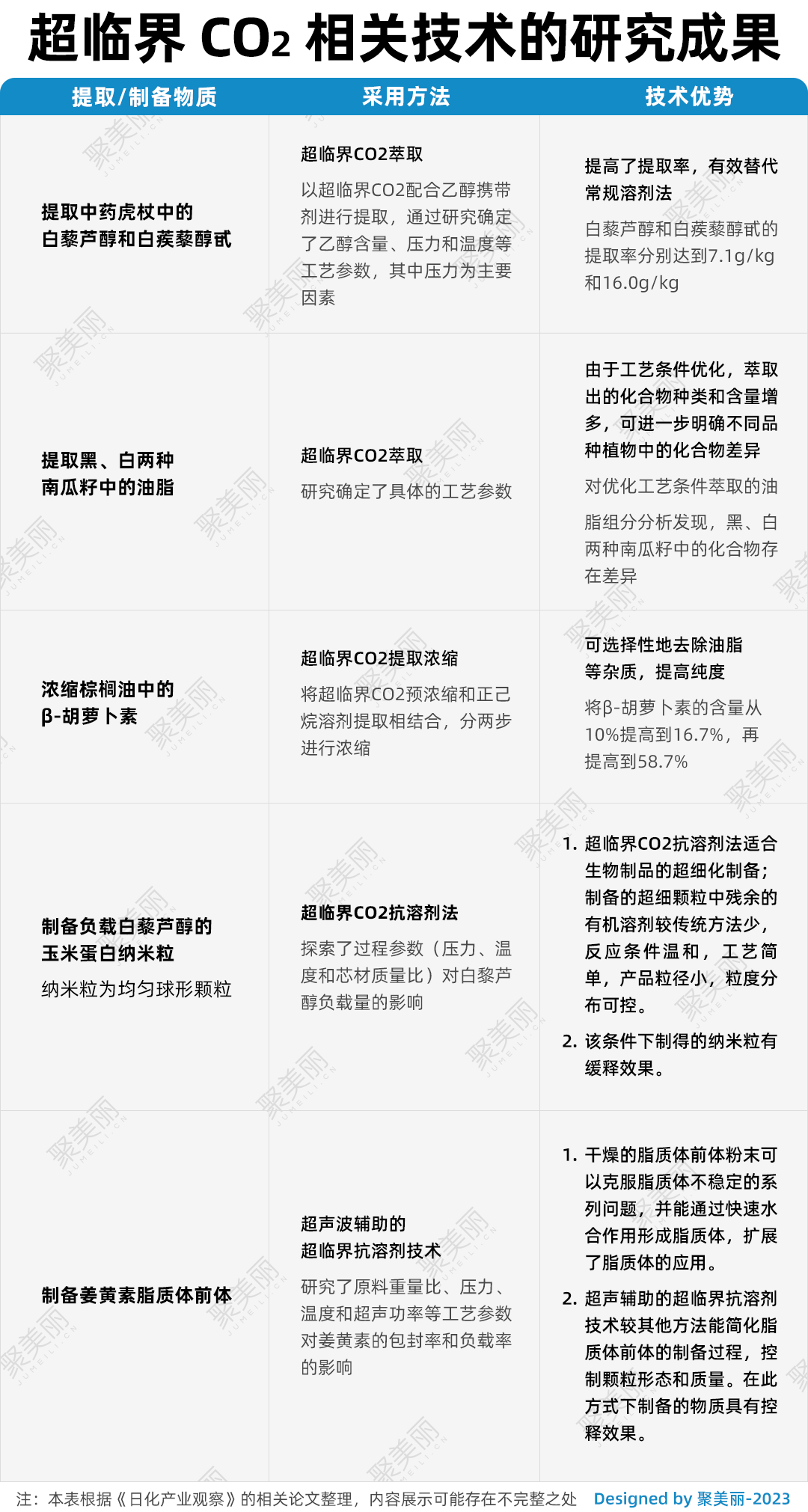

木质素分子拥有多个具备吸光功能的发色团,如共轭酚类、酮类、醌类结构和分子内氢键等,是一种理想的抗紫外材料。

△图:木质素中常见的发色团,图源参考文献2

早期的研究表明,木质素结构中游离和醚化的酚羟基紫外吸收峰在280-290nm附近,而与苯基结合的双键(包含羰基)则在300-400 nm附近。相关资料显示,进入地球表面的紫外线主要由UVA(波长320-400nm)和少量UVB(波长290-320nm)组成。

因此,木质素有效基团的吸收峰范围涵盖了地球表面紫外线的波长段,能有效吸收紫外线。

因其原理,木质素的抗紫外能力可能受到双键(包含羰基)与苯基的连接结构的影响,但其抗紫外性能不仅取决于固有的化学结构,还取决于其分子量、粒径、混溶性和形态等物理性质。

除具有良好的紫外线吸收能力外,木质素也具有清除酚自由基的能力,是一种出色的天然抗氧化剂和抗菌剂。由于这些特性,木质素在防晒霜中的应用逐渐受到人们关注。

研究成果

上海交大的相关研究团队将木质素进行改性,在提升防晒性能和增强护肤品与皮肤粘合度两个方面上有一定的研究进展。

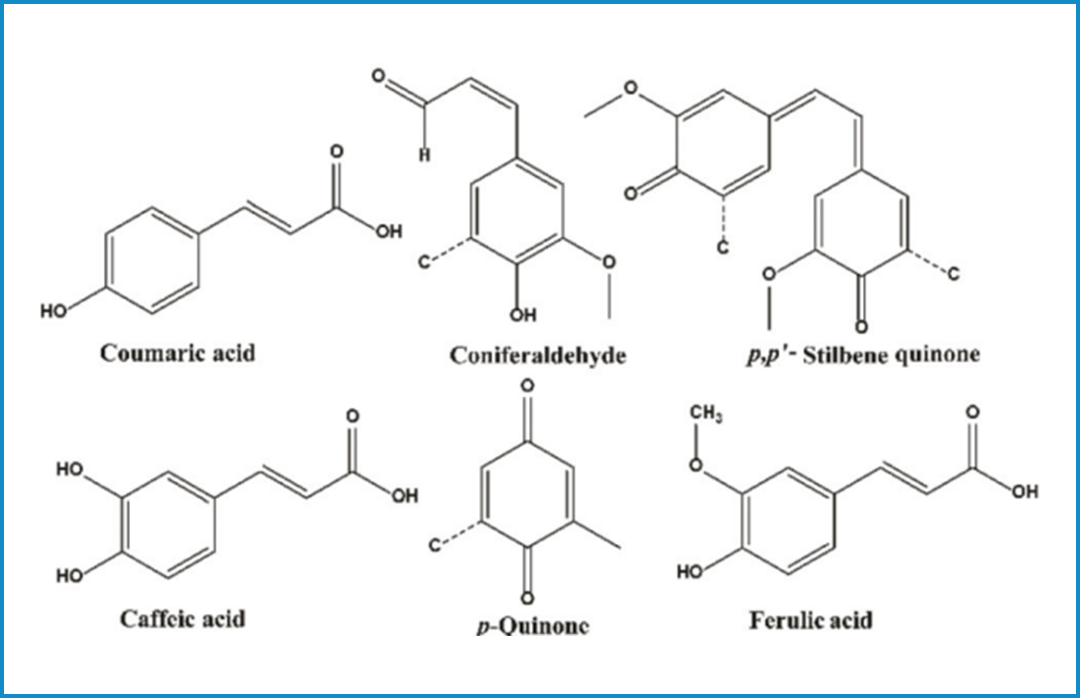

△图:木质素相关两项研究成果,截自《日化产业观察》

在防晒性能提升方面,研究人员首先对木质素进行广谱改性和一定环境下的自组装处理,强化防晒性能,再利用超声空化技术制备防晒胶囊,成功开发出系列木质素基天然防晒剂。

据检测结果显示,该防晒剂抵抗UVA和UVB的性能提升了50%,且能够实现SPF15-400范围的调控,满足日常与极端防晒需求。目前,该木质素改性分子已被应用在交大附属医院手术医生的护手霜中,改善了手术医生频繁照射紫外灯对手部的伤害问题。

而在增强护肤品与皮肤粘合度方面,研究人员将不同浓度的木质素改性纳米胶囊(AL-PDA)涂抹于皮肤表面,并用清水冲洗皮肤表面,以激光共聚焦荧光观测皮肤表面的物质残留情况。

结果发现,随着AL-PDA浓度的增加,水清洗的难度越来越大,皮肤表面剩余的护肤霜量逐渐增加。因此可得出结论:该物质延长了护肤品中活性成分与皮肤的作用时间,可在皮肤表面锁住水分和营养因子。且在这个过程中,木质素分子不会进入皮肤内部。

行业情况及应用方向

从搜集到的资料来看,木质素在防晒领域的研究已有不少论文依据,但以此开发出的防晒产品并不多见,其中一个重要原因是——木质素基防晒产品往往显示的颜色较深。

2021年,韩国庆熙大学的Eun Yeol Lee等人全面综述了木质素作为防晒霜的天然抗紫外成分的改性和制造现状。

据综述显示,为了降低木质素的颜色,已经成功开发和报道了不同方法,如分馏,乙酰化,制备微或纳米结构的木质素;另外,也有通过对木质素进行化学结构改性、形态和粒径改性,以获取更优秀的紫外防晒性能和溶解能力。

近日,国际生物医学杂志也发表了甘蔗残渣中的木质素作为化妆品成分的研究结果。研究者从甘蔗榨渣中提取木质素,添加到BB霜,经测试该BB霜具有防御紫外线、广谱UV保护、抗氧化等效果,并且证明了甘蔗木质素对局部应用是安全的。

据了解,国内华南理工大学和广东工业大学也都对木质素基防晒剂有相应的开发研究。可见,木质素防晒已获取了一定认可。

上海交大的研究团队在提升木质素防晒性能和皮肤粘合度的同时,已将该防晒剂进行了小规模应用,这为后续的产业化打下了良好基础。在国内市场上未有大规模木质素基防晒剂出现的情况下,对于化妆品企业是一个不错的创新点。

以分子自组装构建的超薄多肽膜

研究背景

生物分子自组装是自然界中普遍存在的自然现象,在一定环境中,分子以氢键、范德华力、静电作用、亲疏水作用以及π-π之间的作用等自发聚集、组织成规则结构的现象可称为分子自组装。

酸碱度、温度、外加有机溶剂以及生物分子的结构、组成、官能团、生物分子的排列顺序等都会影响生物分子自组装,科学家可以通过改变这些条件,使分子自组装朝着研究所希望的方向进行,从而获得目标生物材料或分子。

研究成果

上海交大研究成果中所展示的分子自组装应用,是提供一种以冷等离子体诱导生物自组装制备生物材料的新方式。

传统的生物分子自组装过程需使用二甲基亚讽、乙睛、六氟异丙醇等有机溶剂,这些有机溶剂刺激性和毒性高,易破坏生物分子的结构和物化性质,且有机溶剂的残留对后续应用也带来了负面影响。

而冷等离子体诱导制备生物材料是将冷等离子体与生物分子自组装相结合,在常压、室温条件下,利用冷等离子体的活性物种(电子、离子、自由基、激发态物种)对生物分子自组装加以诱导。

冷等离子体诱导法在水溶液中进行,不需任何酸、碱、有机溶剂等。这种方法简单、易操作,只需将生物分子溶液放入冷等离子体中处理10分钟,而后在常压条件下经过数小时恒温培养(37℃),就可制备出生物材料。

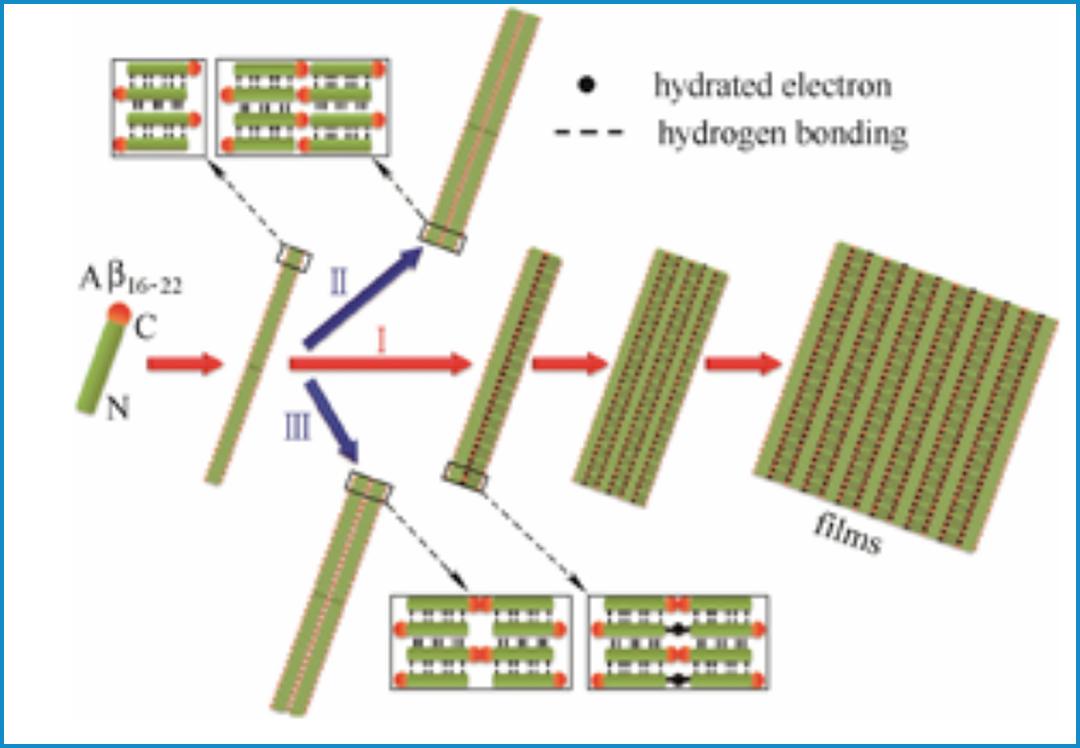

上海交大的相关研究团队曾利用冷等离子体诱导多肽分子自组装,制备出均一的薄膜,并且发现,等离子体内部的电子与多肽溶液中的水分子形成水合电子,正是这些水合电子使得纤维组合成为薄膜。

△图:薄膜形成机理,截自《日化产业观察》

多肽分子在化妆品领域已有着广泛的应用,交大的研究团队通过改变多肽分子的结构以及多肽分子的溶液浓度和pH等特性,精准调控多肽分子自组装特性,构筑出厚度小于1毫米的超薄多肽膜。

所构筑多肽膜具有良好亲水性和保湿性,其与皮肤相互作用时可将水分子充分输送到皮肤角质层中,为角质层提供水分,使角质层充分水合,减少皮肤水分流失的同时促进透皮吸收,起到保湿、滋润作用。同时,该多肽膜极易降解,在60℃水溶液中即可溶解,绿色环保。

行业情况及应用方向

目前,分子自组装在化妆品领域已有一定应用,我们熟悉的“超分子”便是利用分子自组装的方式进行构建的:将筛选出的两种或多种特定活性成分置于一定条件下,利用其分子间的作用力自发组装成功效优化的组合分子。此外,在萃取溶剂的制备和促渗方向上也有一定应用。

(在聚美丽成分特辑54期:资本退潮,原料故事能否走出“功效同质化”?(下)中有详细介绍)

上海交大研究成果中所展示的分子自组装应用与“超分子”存在一定差异,提供了一种生物自组装制备生物材料的新方式。并且,相关研究构筑了具有良好亲水性和保湿性、可降解的超薄多肽膜,这或将有助于高品质保湿面膜产品的开发。

透明质酸等多糖领域的持续深耕

研究背景

透明质酸在化妆品行业已经有着广泛而深入的应用,从应用情况可将透明质酸分为两类,交联透明质酸和非交联透明质酸。

交联透明质酸是指用化学交联剂或者通过物理交联方式,将游离的透明质酸连接起来形成具有一定结构的网状支架,使其物理性质发生变化。这类透明质酸通常用于医美填充塑形,效果持久,一段时间后可被人体吸收代谢(除交联剂外)。

非交联透明质酸相对来说分子量较小,通常用于医美基础水光和涂抹类护肤品,这类透明质酸进入皮肤后更加容易被吸收代谢。

研究成果

上海交大张洪斌教授的研究团队在物理交联透明质酸和含透明质酸化妆品上,有着持续深入的研究。

其中,在物理交联透明质酸上,该研究团队对冷冻解冻方式制备透明质酸凝胶过程中的各种因素进行了研究。所制备凝胶的性质表征和分析结果表明:

凝胶性质受冷冻解冻过程(冷冻时间和冷冻解冻次数)、透明质酸分子量以及小分子添加物等多方面因素的影响。

随着冷冻时间的延长或者冷冻解冻次数的增加,溶液中更多的自由链参与了物理交联凝胶网络的形成,从而促进了其力学性能的提高;随着冷冻时间的延长,纤维网络结构及其密度相应增加,凝胶的热稳定性也相应提高。

另外,不止透明质酸,交大的研究团队在结冷胶等生物多糖的应用上也有一定研究,目前已构建出一种透明质酸/结冷胶(HA/GG)双网络水凝胶,其能作为仿生细胞外基质促进关节软骨再生。

行业情况及应用方向

据相关资料显示,使用化学交联剂构建的透明质酸凝胶存在交联剂致敏的安全风险,物理交联的透明质酸凝胶相对来说更为安全,但物理交联透明质酸比起化学交联更容易被人体代谢吸收,作为皮肤填充剂效果维持时间并不长,这也是透明质酸凝胶领域需解决的问题之一。

基于上海交大的相关研究,或许能进一步制备生产出更稳定、力学性能更优、维持时间更久、更安全的物理交联透明质酸凝胶,在医美行业具有一定的应用前景。

此外,在涂抹用的透明质酸上,目前行业内的研究方向大致有两个:

1)降低透明质酸的聚合度(分子量),使其更易被吸收。例如华熙生物2021年发布的以酶切法生产的800Da四糖分子,长度仅为2纳米,据称能到达真皮层;水羊股份于2022年也发布了一项酶解法生产800Da和400Da小分子透明质酸的技术。

2)制备透明质酸衍生物,拓展功效。例如山东福瑞达生物工程有限公司制备的硅烷化透明质酸,据称具有抗皱、修复能力和良好肤感;还有应用较广泛的乙酰化透明质酸钠,据相关资料显示,华熙生物制备的该种透明质酸亲水亲脂、易于渗透、保湿能力也更强。

交大的相关研究团队在透明质酸领域有着长期深入的研究,一些研究成果或许能够为本就势头强劲的透明质酸带来更大的升级和应用空间。

中草药抗炎机理阐释——或能提供活性物筛选靶点

研究背景

当下,不少化妆品的活性成分都有一定的抗炎作用,能在一定程度上抑制炎症因子的释放。这些活性成分里,药用植物的提取物占了很大一部分,但关于植提具体的抗炎机制阐释还有一些“模糊”。

研究成果

上海交大药学院张岩教授团队在部分中草药抗炎的机理上进行了探索,并有了一定的研究成果。

1)翼茎羊耳菊的镇痛抗炎作用

翼茎羊耳菊,又名大黑洋参,是我国彝族民间药材。经证实,翼茎羊耳菊具有镇痛、抗炎的生物活性。

上海交大的相关研究人员将翼茎羊耳菊用95%乙醇提取后,加入不同溶剂进行萃取,发现乙酸乙酯提取出的组分(IPEA)活性最强。且IPEA除在急性和炎症性疼痛小鼠模型中显示出良好的镇痛作用外,IPEA在脂多糖(LPS)诱导的脓毒性小鼠中还显示出有效的抗炎作用。

进一步研究发现,GABAAR(γ-氨基丁酸A受体)的拮抗剂BIC,可逆转IPEA在疼痛和炎症模型中的作用。由此表明,GABAAR在 IPEA的药理活性中起了关键作用,这为阐释翼茎羊耳菊的抗炎机理找到了一个受体靶点。

2)火麻仁种子发酵物的抗神经炎症能力

火麻仁种子是桑科植物大麻干燥成熟的种子,已有研究显示,火麻仁营养丰富,富含蛋白质、油脂以及膳食纤维,具有良好的降血脂、抗炎、抗氧化、改善记忆等作用。

上海交大的相关研究人员以脂多糖(LPS)刺激的N9小胶质细胞为炎症细胞模型,探索了经米曲霉发酵的火麻仁种子可能增强的抗神经炎症能力,并阐明了其潜在机制。

研究过程中,研究人员采取了一系列测量方法:Griess法测定一氧化氮(NO)的释放量,q-PCR和ELISA检测细胞因子和炎症介质的表达,western blot(蛋白质印迹法)分析核因子κB(NF-κB)、丝裂原活化蛋白激酶(MAPKs)和磷脂酰肌醇3-激酶(Pl3K/Akt)等关键信号蛋白的磷酸化,DCFH氧化法测定细胞内活性氧(ROS)的产生。

最终研究发现,发酵的火麻仁种子(FHS)通过下调诱导型一氧化氮合酶(iNOs)的表达来减少NO的产生,且FHS降低了LPS刺激的炎症细胞因子在mRNA或蛋白质水平上的表达。

此外,FHS通过抑制ROS的产生来发挥其抗神经炎症活性,由此抑制了LPS刺激产生的NF-κB、MAPKs和Pl3K/Akt信号通路的激活,进而降低炎症介质和细胞因子的表达水平。

3)甘草香豆酮的抗炎作用

甘草香豆酮是甘草中的一种活性成分,上海交大的相关研究人员在LPS刺激的RAW264.7巨噬细胞中,研究了从甘草中分离出的甘草香豆酮(LC)的抗炎作用。

研究表明,LC通过下调iNOs表达,以剂量依赖性方式减弱了LPS诱导的NO产生。此外,LC 在mRNA和蛋白质水平均抑制LPS诱导的细胞因子表达,包括IL-1β,IL-6和 IL-10,但并不影响TNF-α。

并且,LC通过NF-κB、MAPKs和STAT3信号通路减弱了LPS诱导的RAW264.7巨噬细胞中细胞因子的表达,但抑制模式不同于免疫抑制剂。

行业情况及应用方向

以上这类研究都为化妆品中草药活性物的抗炎机制阐释提供了科学方法和逻辑,进一步来说,化妆品企业可以根据抗炎机制所明确的靶点,去筛选中草药中的活性成分,基于此开发功效原料。

在中国特色植物热度不退的行业现状下,上海交大的这些研究成果正好契合了热点,为植提的进一步发展提供了研究依据。

除以上5项研究成果外,上海交大在芳香植物有效成分提取加工技术及其有效成分安全性与功效性研究、生物活性天然产物全合成、微藻生物质高效生产及综合利用技术、微生物在新型化妆品研发中的应用等领域均有一定的研究成果。

正如中国青年报的一篇文章中报道的那样,一部分中国高校的科研成果还在“沉睡”。

“高校和科研单位专利产业化率较低的原因,不是专利的技术含量不够,也并非专利技术前景不乐观,而是成果和市场之间的“桥梁”不够坚固,转化环节和链条还不够完备。”全国政协委员、中科院上海光机所信息光学与光电技术实验室主任司徒国海在接受中国青年报采访时讲道。

在聚美丽看来,司徒教授对“桥梁”的预估是偏乐观的,目前市场和高校、科研单位之间的“桥梁”并未能真正形成,这给整个科学生态和商业环境的发展都带来了极大的隐患。

从高校和科研单位出发,长期对市场没有体感会导致研究方向越来越曲高和寡,脱离广大用户的实际需求且落地的实际意义不大。

对于市场来说,长期缺乏国家、各高校、科研单位在科技上的赋能和支持,产品的高质量发展和品牌高端化就永远无法完成迭代升级。

为此,聚美丽期望通过自己的绵薄之力构建起这个“沟通的桥梁”,持续地迭代科学生态和商业之间的“合作桥梁”,真正实现科学生态和商业之间的双向奔赴。4月14日-15日,聚美丽举办的中国化妆品科学品牌大会上,我们将针对“高校成果转化的关键破局点”展开探讨。

并且,在分会场“南洋论剑暨第三届中国皮肤科学百人论坛”上,专家教授们将展示更多高校、更加详细的研究成果,欢迎各位读者前来参会探讨。

参考文献:1、《日化产业观察》2022年第1期-上海交通大学日化产业战略研究与联合研发中心

2、Tran M H , Phan D P , Lee E Y . REVIEW ON LIGNIN MODIFICATIONS TOWARD NATURAL UV PROTECTION INGREDIENT FOR LIGNIN-BASED SUNSCREENS[J]. Green Chemistry, 2021, 23.

3、《中国化妆品科研成果蓝皮书》(2022年)信息来源:海珠医药,药大妆妍,原料达摩院,个护前沿,中国青年报

特别鸣谢:巢归研究院

视觉设计:乐乐

微信排版:高高

责任编辑:木头、许文君

评论