界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 林子人

清明节,是一个唤醒记忆、凝视生命的时刻。在这一天,“死亡”对在世之人而言成为一个近在咫尺的话题,在这个意义上,清明节成为了一个纽带,将我们与“如何死去”、“如何面对临终”的思考紧紧牵连。

临终关怀既关乎死亡,也关于存活。临终关怀是一种专业的医疗服务,旨在帮助患者和家人应对疾病和死亡,并提供精神和物质上的支持。它强调对患者和家人的尊重和关爱,帮助他们度过身体和心灵上的挑战,同时也帮助他们做好最后的告别。

与在墓碑前献上花、烧上纸相比,让临终者得到尊重与关爱同样重要,而它们的前提都是,重新思考死亡。

濒临死亡意味着什么?

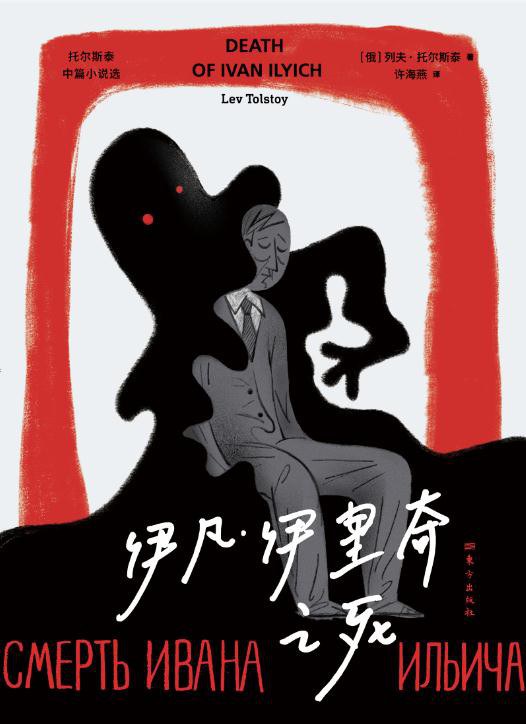

在仕途一帆风顺之时,伊凡·伊里奇突然病倒了。恍然间,他觉得街上的一切都是凄凉的,身体的疼痛瞬间混杂着身边人的冷漠翻涌起来。

死亡明明是伊里奇生命中最重大的事情,可是除了他以外,似乎周围所有人都以为世界上的一切都在照常进行。他发现,医生的回答总是含糊其辞,同事只关心他的死亡可能带来的职务变化,而亲人也总是置身事外。似乎别人对他的全部兴趣仅仅在于他是否能很快地、最终地腾出位置,使活着的人摆脱因他的存在而产生的麻烦,而他本人也可以从自己的痛苦中解脱出来。

[俄]列夫·托尔斯泰 著 许海燕 译

东方出版社 2021-6

在伊里奇迈向死亡的过程中,焦虑、忏悔、恐惧、仇恨不断萦绕着他、包裹着他。这一切,最后以死亡而告终。但也在死亡的最后一刻,他活了过来,连同着对过往人生的反复咀嚼与回望。这是托尔斯泰关于死亡的寓言,像是预示着“死,是为复活而做的准备”。但在他复活的前一秒,“拒绝、愤怒、挣扎、沮丧、接受”成为一连串相互关联的过程。而这些过程正是伊丽莎白·库伯勒·罗斯这位“生死学大师”总结出来的死亡过程的五阶段。

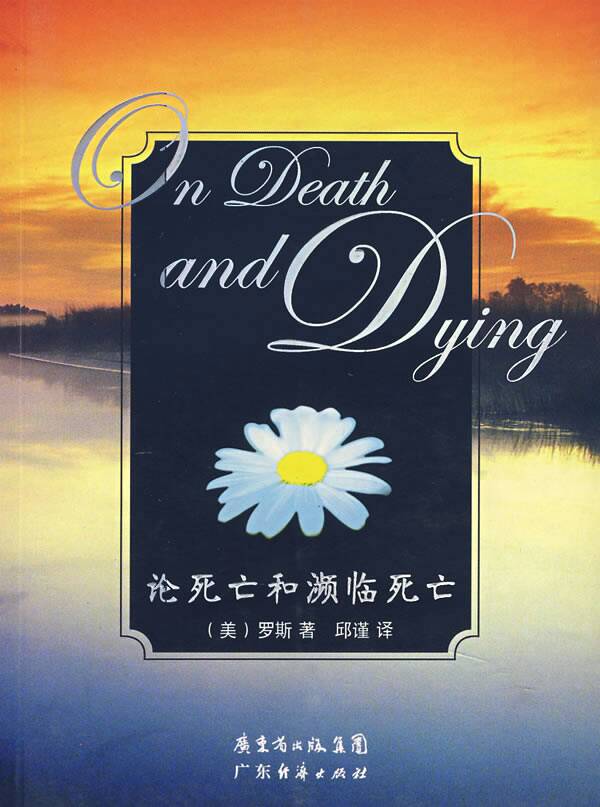

罗斯具体描述了人在死亡过程中或许会面临什么:在“否认与隔绝”阶段,临终者会极度不安与痛苦,但这些痛苦都是有着重要意义的,如果没有办法直面它们,或许更难接受现实;在愤怒阶段,临终者心中的愤怒好似困兽,随处可能发作,而在这一阶段,宽容极其重要;在交涉阶段,临终者的承诺或者自我设定的“期限”,有助于缓和其情况;在抑郁阶段,临终者无法做到置身事外,而将被一种强烈的失落感包围;最后,当临终者有足够长的时间去接受“死亡”,TA或许会进入一个对其“命运”既不感到沮丧也不愤怒的阶段。

[美]伊丽莎白·库伯勒·罗斯 著 邱谨 译

广东经济出版社 2005-5

罗斯指出,这些阶段不一定以线性或可预测的方式经历,而是作为患者在接受自己的死亡时可能经历的一系列情绪反应。

然而,在罗斯看来,即便人类历史发展了如此之久,但人们对于死亡的恐惧却依旧存在。

“越来越多的人靠机器及计算机‘维持着生命’,这些机器取代了生命器官,计算机则随时查看某些附加的生理机能是否需要被电子仪器所替换。”而鲜少有人再去讨论“生命”,更不要说生命背后,更多灵魂的情感。

事实上,绝症患者及其家人的心理和情感需求是非常需要被关注的,罗斯不断强调,面对死亡的人应该有机会表达他们的感受和担忧,而病患家属同样如此,“帮助、理解和支持”对于面临“临终”的家庭而言,非常重要。

而这也对“临终关怀”提出了更高的要求,罗斯认为,应该培训医疗专业人员提供情感支持和医疗,因为在患者的最后时分,正是这些经过培训的专业人员能够成为病人的最佳治疗师。

临终自主权因过度医疗而丧失

正如罗斯所认为的那样,在临终关怀中,医疗扮演着非常重要的角色。但医疗本身是否又是毫无指摘的呢?凯蒂·巴特勒从一场自身的经历开始,进一步地探索死亡、临终关怀与医疗的关系。

凯蒂的父亲陷入了老年痴呆、失禁、几乎全哑的状态,照顾父亲的重担也逐渐压垮了母亲,当凯蒂得知心脏起搏器能够让她的父亲在毫无痛苦的情况下去世后,她颤抖地关掉了父亲的心脏起搏器。

父亲去世了,但矛盾依旧留在凯蒂的心中:父亲年轻时,世界上最先进的医疗照护不止一次把他从鬼门关拉回来,同样的医疗科技为何到头来却只是在延长对他的折磨?

她不得不去探究这个问题,正是在这个过程中,她发现了医疗体系中众多的吊诡因素。随着医疗手段、器材设备的不断进步与升级,人类平均寿命也得到了提高,然而,在这一背景下,我们却把更多的注意力放在了治疗和延长生命上,而对于姑息治疗或临终关怀却很少关注,更是无视了治疗所带来的痛苦、低下的生活质量抑或高昂的医疗成本。

[美]凯蒂·巴特勒 著 王以勤 译

理想国 | 海南出版社 2022-8

当医疗以“治愈”作为目标,以“延长生命”作为方向时,本应存有的“关怀”却逐渐旁落。死亡的选择权与主动权越是从患者手中溜走,痛苦越是急剧地加诸于病患以及病患家属身上。

因此,凯蒂认为我们需要向医学要回死亡选择权,而“安宁疗护”这一以“优先考虑病患的舒适感、重视共享决策、对医疗目标有清楚认知、对病患家庭提供整合支持、实行实用主义、限制对病患造成负担的医疗介入”为理念的治疗方式或许正是“向医学要回死亡选择权”的方式之一。

“假使我们提早开始准备与死神共舞,这支舞也许就能跳得更优雅一些。假使我们能找到方法,让自然死亡再度成为神圣且熟悉的过程,或许我们就可能重拾面对死亡的勇气。”巴特勒在《伪善的医疗》中写道。

要明白“死亡是生命的一部分”

由于为最好的朋友签署下了“安乐死同意书”,见证朋友死亡的过程,纪慈恩陷入了“离别”的难堪与旁人的“争议”中,在极度的痛苦中,她越发想要看清“死亡的真实面目”。带着这样的困惑,她走进了临终关怀医院,陪伴了一个又一个临终者走过死亡。她遇到过许多对于死亡抱有不同态度的患者,也曾与她们一同经历过临终的日子,在这样的日子里,她逐渐认识到临终关怀究竟是在做什么。

纪慈恩认为,临终关怀,事实上是在帮助一个人好好地死去。而推进临终关怀这项社会服务最重要的原则是要人们明白“死亡是生命非常正常的一件事”。因此,不断帮助人们正确认识死亡,理解死亡,接纳死亡,知道死亡是生命的一部分,认识到真正让我们恐惧的并不是死亡本身,而是我们对于死亡的看法,是临终关怀的重要部分。

纪慈恩 著

长江文艺出版社 2018-4

然而,大众对于死亡的观念并非短时间内就能够改变的,从姑息医学、安宁疗法的角度来看,提倡尊重生命本身的样子是理所应当的,但是另一方面,要真正做到临终关怀,完成病人的心愿也很重要。因此,纪慈恩提出“我们需要找到折中的办法,也只有如此,才能够给日后家属的创伤疗愈提供有效的安慰”。她认为,临终关怀或许从来不是一条条不可更改的律令,而是在的“舒缓”和“疗护”的基础上去跟随病人的感受。

独居者在家辞世是否可能?

一直以来人们都认为,在家离世是有家人陪伴的人的特权,对于独居者而言,这种希望却十分渺茫。但是,在独居者越来越多的今天,在家辞世也逐渐成为独居者的可选之项。

在社会学家上野千鹤子与医生小笠原文雄的对谈中,他们对相关问题进行了刨根问底式的询问:如何实现一个人在家离世?需要怎样的条件?在患有癌症、衰老、认知症的情况下该怎么办?如何处理与家人的关系?要有多少存款才可以?

[日]上野千鹤子 [日]小笠原文雄 著 杨洪俊 译

后浪 | 北京联合出版公司 2022-8

首先需要明确的是,“独居者在家辞世”并非是一个妥协之举,相反,上野千鹤子提出“独自生活的人在接受合适的居家临终关怀治疗后在家中离世,且不可思议地没有什么痛苦的模样。”她表示,这一事实并未在媒体上得到传播,并且仅仅是因为“临终时没被任何人看护”还会引发“孤独死”的骚动,患者的死亡还容易被认为是悲惨的、孤独的、可怜的,但实际上那样逝世的大多数人都留有安详甚至是幸福的表情,这是得到居家临终关怀工作现场相关人员公认的事实。

那么,如何真正做到一个人在家告别人生呢?这对患者、家属、医疗方都提出了要求。患者或患者家属需要做好使护工或上门护士每日到访的护理计划;家属不要将死亡、临终护理等话题视作禁忌,反而需要多与患者沟通;而医院则需要尊重患者的意愿。

上野千鹤子与小笠原在对谈中达成了一致的看法,“如果患者能够认同居家临终关怀姑息治疗的哲学,在实际中接受护理,痛苦会被控制在最小限度,患者是能够愉快地‘独自告别人生’的。”

评论