编者按:宋代是中国历史上第一个留下了丰富的皇帝写真肖像画作的朝代,其帝王肖像崇拜与政治生活紧密联系在一起。肖像画和相关的政治礼仪,不仅是彰显皇权、连接臣民的道具,也在一些特殊的历史场合发挥出其他象征皇权神圣性的物品所无法比拟的作用。正是在这个意义上,作者认为宋代开创出了独特的基于皇帝相貌开展的新型皇权政治,并对后世的肖像崇拜和肖像政治产生了深远的影响。

《肖像何以政治?——宋代的御容崇拜》

文 | 黄博(《读书》2023年3期新刊)

世言秦皇、汉武、唐宗、宋祖,然而令后人遗憾的是,秦始皇、汉武帝都没有可靠的肖像存世。常见的秦皇、汉武的画像皆属后人臆造,唐人所绘的唐太宗的画像,也早已湮没不存,我们只能从“重大历史题材绘画”性质的《步辇图》中略窥其相貌之仿佛。而宋代则没有这样的遗憾,因为宋太祖留下了数幅真正以写真、写貌为创作目的的肖像画。“御容”“御像”“御真”“神御”等词,是宋代形成的一套专属于皇帝肖像的新政治术语。其核心意涵是指以皇帝的真实肖像为基础制作的画像和塑像,当然有时也兼及皇后以及一些因为追尊而拥有了帝号的神仙。不过,大部分时候,提到御容或神御,宋人所指的还是皇帝的肖像制品。一个引人注目的现象是,宋代可以说是中国古代第一个留下了丰富的皇帝肖像画作的朝代。宋代几乎所有的皇帝都有宋人自己绘制的身着常服,正襟危坐而又十分写实的标准像,并从此开启了元、明、清三代皇帝御容画像的先河。

宋代在中国古代人物肖像绘画艺术中之所以能够具有如此继往开来的地位,绝非偶然,更非艺术史本身所能理解。虽然,帝王肖像崇拜可能从君主制诞生之时就已出现,但宋代的御容崇拜可以说是帝王个人崇拜和皇权神圣性打造的一个忽焉难察的新阶段。宋代政治生活中大量运用皇帝肖像参与到内政、外交、军事的各种互动之中,使它成为宋代社会的一个政治必需品。围绕宋代皇帝的御容崇拜有许多精彩的故事散落在史料之中,我的新书《如朕亲临:帝王肖像崇拜与宋代政治生活》对此尝试着做了尽可能巨细无遗的汇集。

版本:山西人民出版社 2023-1

从抽象的神威到真实的威仪

帝王之相,无论是之于帝王本人,还是王朝国家,都是极其重要的神圣资源。“隆准龙颜”,自汉代以来便是正史与野史里屡见不鲜的套话,更是正史《本纪》开篇必不可缺的词句。不过,宋代以前,关于皇帝的相貌,皇帝自己以及世人更关心的还是一种神秘主义的抽象神威。不管是“隆准而龙颜,美须髯,左股有七十二黑子”(《汉书》卷一《高帝纪》)的刘邦,还是“美须眉,大口,隆准,日角”(《后汉书》卷一《光武帝纪》)的刘秀,史家都在长相上为他们大开了天生异相的滤镜。这些描写中,皇帝们真实相貌的信息,反倒屈指可数。

为了契合这种帝王异相的想象,后世画家们所绘的秦皇汉武的画像,也都往往是胡须浓密,眼角细长,额头突起,鼻梁高挺。有些画像因为过于追求天子的非凡形象,不但与皇帝本人的真实相貌毫无关系,有时甚至扭曲夸张得都不似一张真实的人脸。于肖像画的写真而言,的确离题万里。相比于相由心生以及天生异相等神圣性的获取方式,皇帝相貌的真实性,在宋代以前似乎不太让人在意,肖与不肖,不在外表,而在圣心。即使有时候需要标榜真实,也是从心而不从相。传为唐初阎立本所作的《历代帝王图》,依靠高超的艺术造诣,再现了从汉到隋的十三位皇帝的风姿神采,画家依据历史上这些皇帝的行事与性情,创造了他们各自的相貌特点,使得他们的面容不但栩栩如生,更是在神似这个意义上高度展现了艺术的真实。不过,这种真实,仍然是一种抽象的真实,与宋代御容所追求的写真、写貌,大异其趣。

元丰八年(一〇八五)三月五日,神宗崩逝,哲宗继位。当月二十一日,“上御迎阳门听政,见百官,瞻大行皇帝像于集英殿。宰臣等及文臣御史、武臣横行以上,以次升殿举哭,尽哀而退”。由新君带着朝中重臣瞻仰先帝的遗像,是宋代国丧期间的一项重要仪式,这也是哲宗当上皇帝后的第一次公开亮相。可惜的是,这次瞻仰神宗遗像的活动,办得有点不尽如人意。两个多月后的六月一日,哲宗下诏,让群臣“再观大行皇帝画像于集英殿,以前像未肖故也”(《宋会要辑稿》礼二九之六十)。因为画得不够像,神宗的遗像瞻仰,竟然搞了两次。

有意思的是,哲宗死后,君臣上下也对哲宗遗像的肖与不肖,十分关心。元符三年(一一〇〇)正月十二日,哲宗崩逝,在接下来的几个月里,朝中不少大臣都费尽心思地搜罗“画得像”的哲宗御容。当年四月二十三日,主持枢密院工作的曾布在其日记《曾公遗录》中记录了一件趣事,当时宰相章惇,“以林子中(林希)令画工邱立画得大行御容,乞进入”,并说:“臣等昨见御药院所传,殊未似。”这时徽宗说:“蔡京进一本来,亦不似。若及得五六分,亦且得。”显然宋朝君臣对于御容画像是否接近皇帝本人的真实相貌,还是有些执念的。

其实,这种把皇帝的肖像画运用到国葬中的做法,早在太宗驾崩时就已形成了一套完整的礼仪程式。在护送太宗的灵柩前往永昌陵时,真宗下诏“翰林写先帝常服及绛纱袍、通天冠御容二,奉帐座,列于仗卫大升舆之前,至陵所”(《宋会要辑稿》礼二九之十一)。正是因为从朝廷大礼中赋予御容画像以仪式感后,皇帝画像与皇帝本人相貌之间的肖似,才显得格外耀眼。试想一下,在众目睽睽之下,如果皇帝的画像离本人的真实相貌太远,则宋代政治生活中御容崇拜之种种威仪,就一定会在这种庄严的场合生出某些冲击神圣性的滑稽感来。

不过,另一方面,宋人纠结的皇帝画像的真实性,其实并不全是在于它的艺术表现力。尽管有时绘画史著作会对此大力渲染,如宋人郭若虚的《图画见闻志》记载,真宗有一次路过洛阳,到访上清宫时参观了宫里的壁画,“其间赤明阳和天帝”的画像,是画家武宗元“潜写太宗御容”而成,当真宗“历览绘壁,忽睹圣容”时,惊喜不已,不禁失声叫道:“此真先帝也。”立即让左右“设几案焚香再拜,且叹其画笔之神,伫立久之”。但其实这个为绘画史所津津乐道的故事中,感叹“画笔之神”不过是真宗一场即兴发挥的高超政治表演而已。须知存世的宋代皇帝御容,大多艺术性不高,构图呆板,程式化极为严重。对宋人而言,御容之所以要“像”,主要不是对肖像绘画的艺术性追求,而是因为它是政治生活中彰显皇权的一个最直观的道具。皇帝的御容画像,不是艺术肖像,而是政治肖像。只是宋代开创的这一政治文化新传统,往往容易被历史更为悠久、影响更为深远的帝王异相之类的皇帝肖像崇拜所遮蔽。

政治肖像与肖像政治

事实上,宋代御容崇拜的诞生,本来就是皇帝肖像成为政治生活重要组成部分的结果。作为具象的皇帝个人,当然一定是以出现在某个具体的时空中而存在的。但作为抽象的皇权,其威力却需要无处不在。这种普遍性的皇权,与皇帝个体的有限性是一种不可调和的矛盾。分身乏术,可能也是所有皇帝共同的烦恼。开宝五年(九七二),新官上任的京西转运使李符外出公干,太祖就曾经亲笔写下“‘李符到处,如朕亲行’赐之,揭于大旗”(王应麟:《玉海》卷三十三《乾德亲郊御札》),带着太祖的亲笔题字巡行,大大强化了李符巡察州县时的权威。

宋代有着发达的御制物品崇拜,为此宋人发明并大量使用了许多“御X”式的新词。皇帝所写的文章叫作“御集”,皇帝手书的墨宝叫作“御书”。比起被高度抽象了的依靠皇帝个性化笔墨线条彰显其神圣性的御书,把皇帝具象化的御容肖像制品,更是皇权化身千万的“刚需”。皇帝的权力,既来自各种制度设计保障的军政运作,也来自各种宣传营销制造的神圣感。如果说前者是保证皇帝身家性命的硬实力的话,后者就是能增加皇帝权威的软实力。大多数时候,臣民感知到的皇权,都是前者。而后者的存在,本身就比较缥缈,在实际的政治运作中,很难找到着力点。更何况,高高在上而又深居九重的皇帝,与臣民的实际距离和心理距离都十分遥远,如何才能做到与自己的皇帝在一起,实在是一件比繁复的制度设计还要困难得多的事。

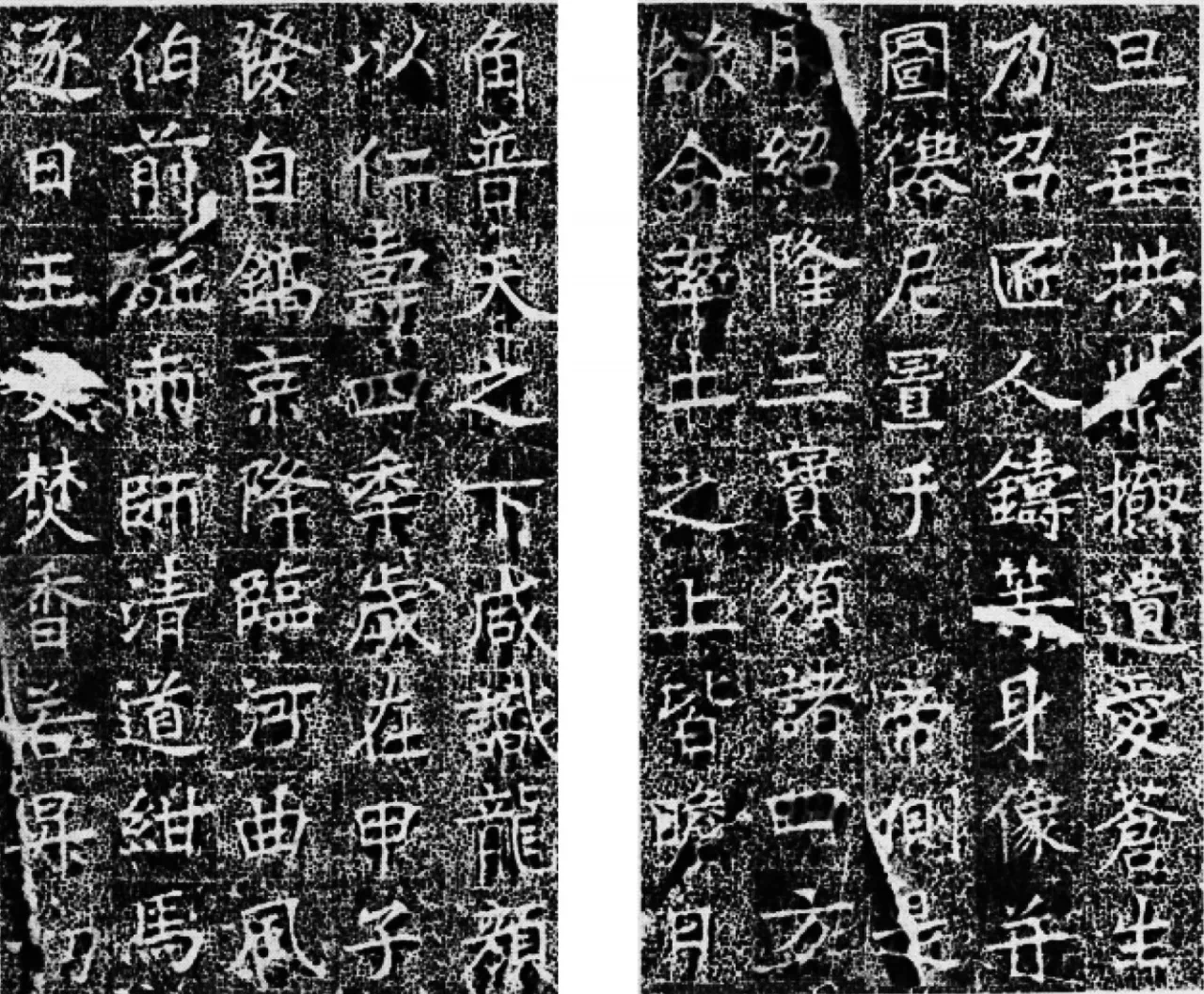

皇帝不可能同时出现在不同的地方,在具体的实践上,也很难满足天下臣民都想一睹圣颜的夙愿。但御容肖像的出现,化解了这一千古难题,给皇权的扩展提供了仅靠皇帝的肉身无法实现的可复制性和可移动性。它打破了时空的限制,皇帝可以同时出现在任何一个他想要或需要出现的地方。隋文帝大概是最早想到利用自己的肖像来大规模地、系统化地打造皇帝与臣民神圣联系的统治者。他在位时,曾招募工匠铸造自己的等身塑像放置在佛寺之中,并宣称此举是为了“欲令率土之上,皆瞻日角;普天之下,咸识龙颜”(贺仁德:《大隋河东郡首山栖岩道场舍利塔之碑》)。此后,唐太宗、武则天、唐玄宗在这方面都有不少付诸实践的奇思妙想。著名的《大秦景教流行中国碑》记载,在长安的“大秦寺”里,“将帝写真,转模寺壁”,据说这幅教堂里的唐太宗画像,“天资泛彩,英朗景门,圣迹腾祥,永辉法界”。武则天则让人雕造了一尊玉石御像,试图命人护送她的这尊玉像前去五台山礼佛。唐玄宗更是下令,“天下州郡皆铸铜为玄宗真容”,并在全国各地的开元寺、玄元观等寺观中大量安放自己的御容(雷闻:《论唐代皇帝的图像与祭祀》)。

唐宋之际的转变可谓一目了然,隋唐时代御容崇拜还得借助宗教的神圣力量,御容崇拜的宗教属性十分浓厚。宋代早期出现在各地的御容画像,也常常是宗教神迹的副产品。《邵氏闻见录》记载:“太祖微时,游渭州潘原县,过泾州长武镇。寺僧守严者,异其骨相,阴使画工图于寺壁,青巾褐裘,天人之相也。”在这个故事里,宋太祖的天命,竟然还需要僧人的认可,以致记录其事的邵伯温不得不感叹:“呜呼!圣人居草昧之际,独一僧识之。”宋朝官方礼制体系中的御容崇拜,虽然大多数仍然是在道观或寺院中进行,但其宗教性已大大降低,独立于寺院或道观主体建筑之外的御容殿的出现,也使得寄居在宗教场所的皇帝画像、塑像拥有了超然的地位,且其神圣属性不再是来自满天神佛的神力加持,而是皇帝本身拥有的世俗权力所赋予的神圣权威。

如果说隋唐时代,皇帝肖像在政治生活中的运用,还是依附于宗教力量的话,到了宋代,情况却被反转了过来。其标志性事件,就是元丰五年(一〇八二),神宗“作景灵宫十一殿,而在京宫观寺院神御,皆迎入禁中”,此后,“凡执政官除拜”,先要前去景灵宫“恭谢”,朝廷举行重大的礼仪活动,如“南郊”等,须“先诣宫行荐享礼,并如太庙仪”,使得供奉宋代皇帝御容肖像的景灵宫,成为可以与太庙相颉颃的皇家圣地。

皇帝需要亲近臣民,臣民更需要感受皇恩。可是在当时的条件下,皇帝出一趟宫,与老百姓见一面,成本高昂,有时甚至付出了惨重的代价。据罗大经《鹤林玉露》卷十三记载,有一次临安民众听说宁宗皇帝来了,都争着想看皇帝一眼,结果造成惨痛的踩踏事故。在政治生活中利用御容代替皇帝,化身千万,可以说是经济成本最小而政治收益最大的一个方式了。宋代官方曾花费了大量的人力物力大肆营建供奉皇帝肖像的御容殿,尤其是地方上御容殿的存在,一定程度上拉近了皇帝和臣民的距离,政和三年(一一一三)朝散郎辛企正向朝廷汇报,“丹州宜川县(在今陕西)界虎谷山山寺有太祖皇帝、太宗皇帝、真宗皇帝御容。缘其地沿边,及士庶任意瞻睹,有失寅奉之意”(《宋会要辑稿》礼一三之七),希望朝廷派人加强管理。但从他的这段“吐槽”来看,恰恰说明远在陕西边境小县里的老百姓,正是因为御容殿的存在,才有机会瞻睹天颜。

虚拟现实与视觉冲击

皇权神圣性的塑造,从汉代以来“隆准龙颜”的附会,到宋代御容崇拜的兴起,是一个具有划时代意义的转型。事实上,御容崇拜的诞生,和传统政治中的帝王异相观念,只是表面上看起来相似,而在本质上完全不同。两者似乎都在利用皇帝的相貌来做文章,但后者不再是神秘主义基础上不可捉摸的命定论,而是政治上精心设计的礼仪制度和围绕这些礼仪制度打造的政治文化氛围,前者是为了“打天下”,后者是为了更好地“坐天下”。

颇为反讽的是,虽然中国古代皇帝制度历史悠久,皇权崇拜的戏码也是花样百出,但在制度性的政治生活中,对皇帝本身的个人崇拜在传统的礼制中却一直是一个薄弱环节。而御容崇拜的出现,正是宋人对于传统政治文化中皇权神圣性建构的离经叛道。其中最有趣的地方是,宋代皇帝和臣民们喜闻乐见的御容殿,经常会受到“合法性”解释的挑战,御容殿的政治身份在太庙面前,实际上颇为“不经”。因为在儒家经典礼制设计中,本来并没有“偶像崇拜”的位置。可惜的是,在传统礼制中,看似最为崇高的太庙,由于集体化的高度抽象性,皇帝个人的面貌却又是最为模糊的,其所肩负的皇帝个人崇拜的功能,因为虚拟的“神主”模式,不得不靠人们用“脑补”来完成,其体验感比具象化的御容殿要弱得多。

可是既有太庙,又有御容殿,在宋代的一些士大夫看来,已属非法。为了论证在太庙之外又建造御容殿的行为不算违礼,宋人大多以汉之“原庙”为辞。不过儒臣们普遍质疑:汉代有就对吗?司马光批评说,汉代在太庙之外为刘邦另立庙祭的所谓原庙之制本就非礼,“当时醇儒达礼者靡不议之”。按照正统的礼法观念,“祖宗神灵之所依,在于太庙木主而已”,“未闻宗庙之外,更广为象设,然后得尽至诚也”(《长编》卷一百九十七,5780页)。但这时传统政治文化中的这些空洞说教,已不再管用,宋代的御容殿在一片批评声中,大建特建了起来。偶像崇拜的魅力,正在于看得见的震撼。所以无论儒臣们怎么非议御容殿的合法性,宋代君臣仍然乐此不疲。神宗年间,朝廷曾组织过一次大规模的御容迁移活动,当时“观者夹路”,“教坊使丁仙现舞,望仁宗御像,引袖障面,若挥泪者,都人父老皆泣下”(《邵氏闻见录》卷二)。看见栩栩如生的皇帝站在自己面前,围观路人的情绪被彻底调动了起来,才有了这次君民一家亲的感人场面。御容崇拜的视觉展现及其开放性,满足了臣民热烈的情感需求,是封闭而又冷冰冰的太庙神主所无法替代的。

更重要的是,建立在真实人像基础上的御容崇拜,犹如“虚拟现实”一样,它带来的视觉冲击力,对受众而言具有更加真切和炽烈的体验感。北宋末年,太原城陷落前夕,守城大将王禀,“知太原不可守,乃走入统平殿,取檀香御像以匹练系于背,缒城投溪而死”。统平殿是为了纪念太宗灭北汉,完成一统大业而创置的,这尊“檀香御像”正是太宗的塑像。忠臣烈士与“皇帝”一起赴死的壮烈场面,拉开了北宋亡国的序幕,而皇帝御容的参与,无形中营造出君臣之间同生共生的特殊联系,激励着绝望中的大宋军民。时人评论王禀背着太宗的御容投河殉国是“负像赴水,义不苟生,大节卓伟,千载光明”。

在危急关头,依靠御容肖像的视觉展现激发人们的忠君报国之心,最传奇的一幕是南宋初年宗室赵士在追随隆祐太后(哲宗废后)避难洪州时发生的,当时“敌奄至,百司散走。士至一大船中,见二帝御容,负以走。遇溃兵数百,同行至山中,众欲聚为盗,士出御容示之曰:‘盗不过求食为朝夕计耳,孰若仰给州县。士以近属谕之,必从。如此,则今日不饥饿,后日不失赏,是一举而两得也。’众听命,乃走谒太后虔州”(《宋史》卷二百四十七,8755页)。在这个故事中,“出御容示之”,犹如皇帝亲临现场,重击了他们灵魂深处的信念,才是本来已打算落草的溃兵们幡然悔悟的关键。

无论是忠义之士背着太宗的御容塑像投河殉国,还是拿出皇帝的御容画像展现在乱臣贼子面前,宋代皇帝肖像制品的登场都是最震撼人心的时刻。作为皇帝肉身的物化象征,御容在政治生活中被高度拟人化,它和另外一些象征皇权神圣性的物品在表现力上有着天壤之别。如御集、御书等宋代常见的御制物品,虽然也深受臣民的崇奉,但它们把皇帝本身的存在感隐藏于具体的物品之后,其效果便大打折扣。而御容肖像制品却是皇帝本人形貌最直观的复制,有着无与伦比的真切感。只是现存的宋代御容画像,早已抽离出它原来的社会情景,或变成博物馆的藏品被观看和鉴赏,或沦为各种宋代历史论著的插图或配图,今人已很难理解这些画作当年所具有的政治功能与情感价值。

(本文转载自《读书》杂志,较原文有删减)

评论