作者:拾文化

提到《西游记》,最先想到的总是这些“片儿”:

然而《西游记》不仅有“片儿”,更有“画儿”。

《西游记》最早的插画可追溯到明代。

明代多戏曲,戏剧虽是舞台艺术,但还是要靠剧本和舞台演出结合才能最终完成。在当时的戏剧剧本中,穿插了一些形象生动的插画,为枯燥的文字增添了不少意趣。

再加上明代印刷业的发展,自《西游记》小说问世,插图本也随之诞生。

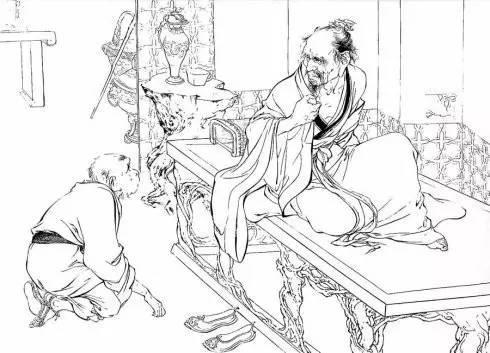

▲

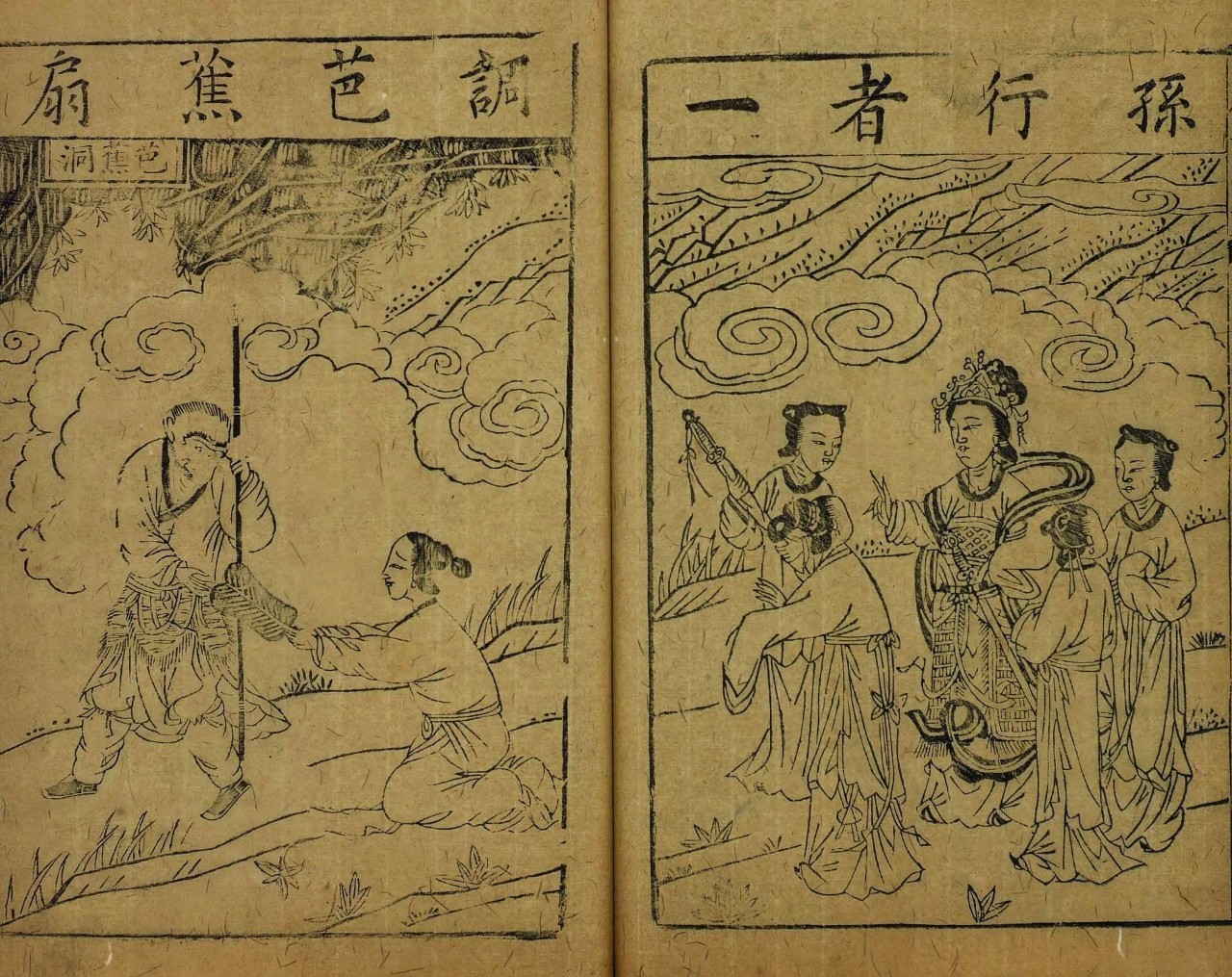

(明)金陵唐氏世德堂刊本

《新刻出像官板大字西游记》

左边的铁扇公主,你老公身手不凡,儿子是菩萨钦点的公务员,交扇子用不用跪下这么没尊严?还有,那表情是什么鬼?

▲

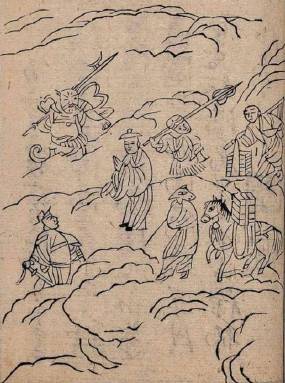

(清)康熙三十六年由陈士斌《西游真诠》

糊人一脸的简笔画即视感不说,小说文字也随意删改。相比明金陵版本,清此版相差太远。

▲

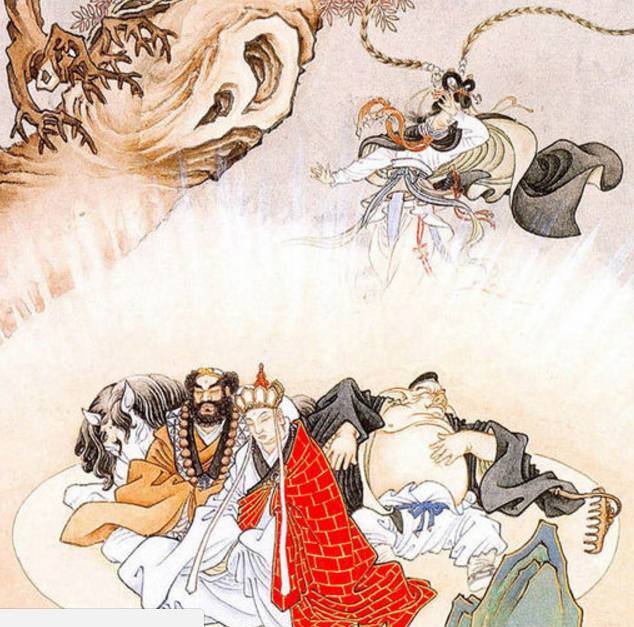

1941年,中国联合影业公司制作的《铁扇公主》是中国第一部大型动画巨作,完全依靠手工完成,一个多小时的电影前后绘制插画达几十万张,足以媲美当时国际水平。那个年代就能把铁扇公主画出三分妖娆,当真不简单。

▲

猴哥这腿是不是比金箍棒还细?

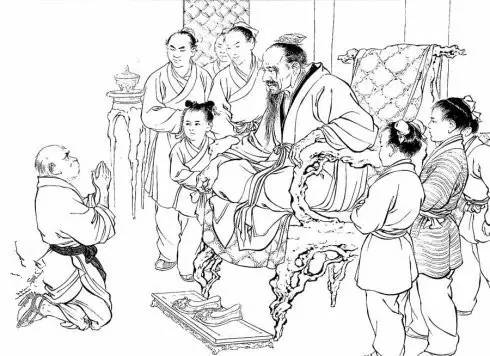

建国后,插画界也是文化艺术的“战场”,但《西游记》插画仍是佳作频出。

画面线条细腻,流畅,人物形象鲜活传神,是这一时期工笔画风格插画的典型代表。

▲

赵宏本、钱笑呆的《孙悟空三打白骨精》

▲

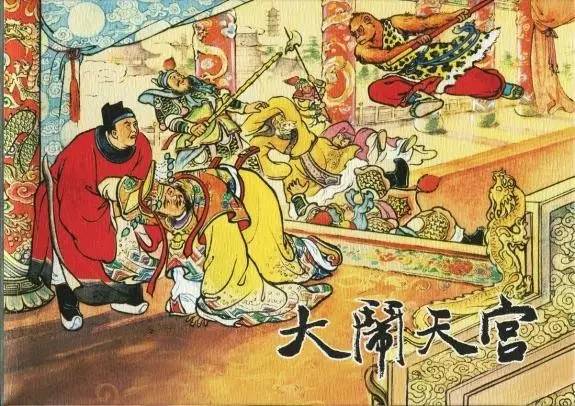

刘继卣的《闹天宫》、《筋斗云》

不论彩色还是白描,人物刻画极为精细。

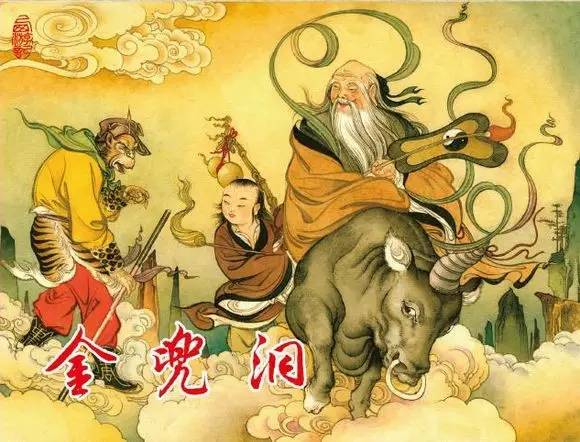

50至80年代,《西游记》连环画大量出现:

▲

此类作品多选单独篇章成册,故事完整,形象精美。

1964年,上海美术电影制片厂的彩色动画长篇《大闹天宫》上映,成为一代人的记忆。

▲

白胖白胖的三太子

▲

极有戏曲人物特征的二郎神

▲

耳垂三尺长的玉皇大帝

▲

土肥圆代名词的土地公公

进入90年代,《西游记》内容开始进入各个图画领域。

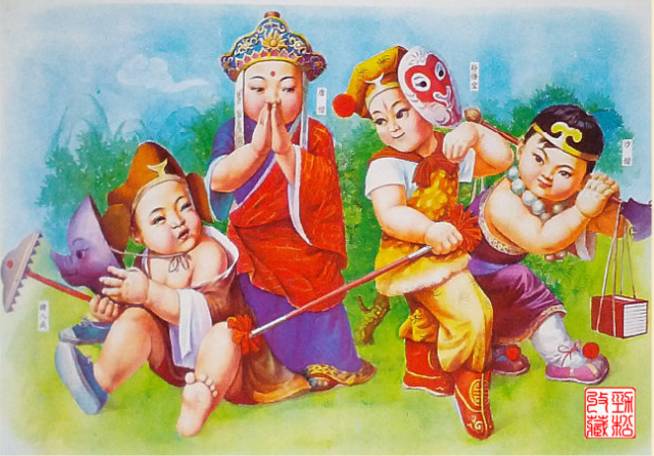

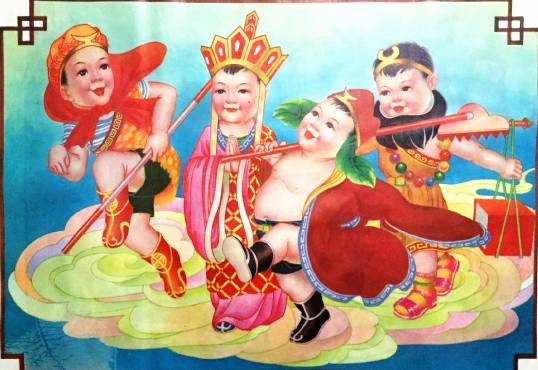

年画

▲

“宝宝版”取经队萌萌哒

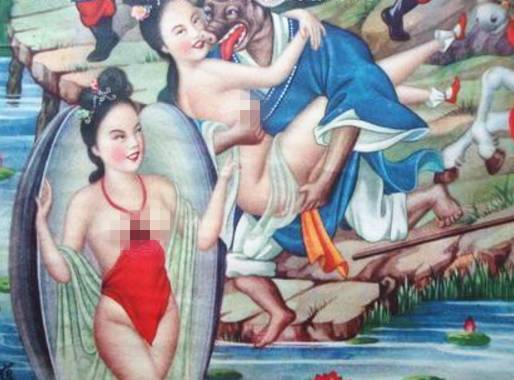

▲

没有女儿国的《西游记》是不完整的

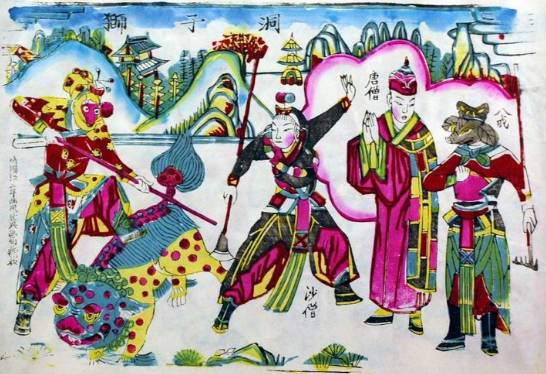

版画

版画由于在制作工艺上的限制,效果上总有些甩不开的“魔幻现实主义”气息。

▲

总觉得唐僧在向耗子精卖安利

邮票

皮影

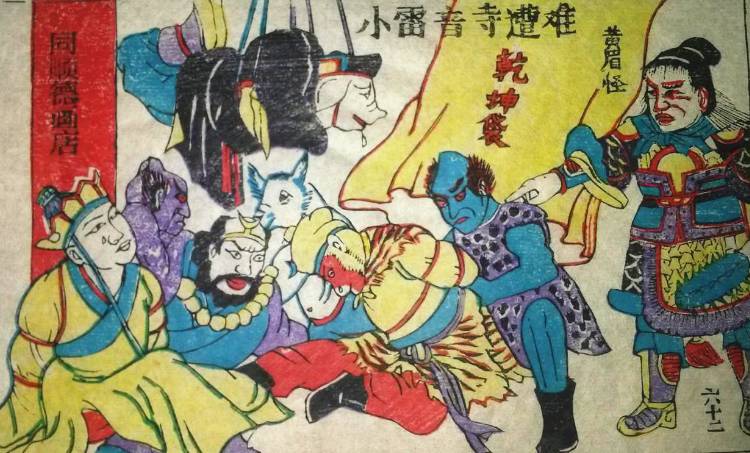

当然,也不乏“创意”之作。

《西游记全图》,听上去十分高大上,然而近观细节则发现:

▲

二位师弟辛苦

几年来,伴随网络文化的迅速发展,《西游记》插画的现代化气息更为突出。

▲

这人设一看就有故事

从当年的简单线条,到如今的丰富,所谓“经典”便是留下无限想象空间给后人,常作常新,永无止境。

评论