文| 刘病否,土酷迷影女孩,小S表情包爱好者。

70年代的香港有一对兄弟,他们以打工仔的形象出现在电影业和唱片行,一边嘉禾,一边宝丽金。那个时候,没有比他们更能“搵钱”的“天皇巨星”了。 香港电影和香港流行乐这两个对内地影响极深的招牌,真正诞生于70年代。这个时候正是香港人本土意识开始觉醒的时期,而在这一时期,许氏兄弟就是那批开荒拓土的人。

“自由神像,在远方迷雾”

1971年的某一天,宝丽金唱片公司的老总郑东汉告诉许冠杰,你去写粤语歌来唱吧,于是就有了后来这首轰动一时的《铁塔凌云》。

许冠杰在MV镜头里抱着把民谣吉他,留着英伦摇滚式的发型,款款唱出粤语歌词,迷倒一片靓女靓仔。 香港乐坛开始刮起一阵粤语歌风潮。而在这同时期,香港的流行乐主要以国语歌和英文歌为主。那是一代听日本和欧美音乐长大的香港年轻人,邓丽君的吴侬软语,徐小凤的雍容端庄,或者是当时唱英文流行歌的温拿。满街年轻人都爱听鲍勃·迪伦、猫王、披头士和大卫·鲍伊,要知道年轻人对西方文化的吸收是惊人的,就连风靡一时的喇叭裤都是在向猫王取经。 直到许冠杰的出现。 70年代早期的许冠杰还是刚从香港大学里出来的一位书生,并没有太多市井气,最早两张专辑也都是英文歌。而真正让他大红大紫,且能够唱出当时代表香港的声音,是在后来和大哥许冠文合作了一系列喜剧电影之后。 那是一个电影票房和唱片销量齐飞的年代。

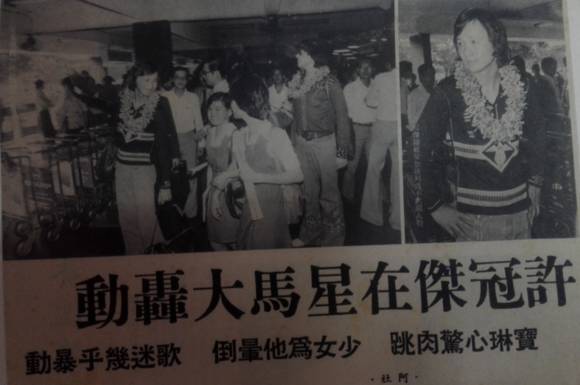

《半斤八两》中的许冠文和许冠杰 1974到1978年五年时间,许冠文拍出了《鬼马双星》、《天才与白痴》、《半斤八两》、《卖身契》四部电影,短时间内,为当时刚刚在香港电影产业站稳脚的嘉禾屡创票房纪录,其中《半斤八两》更是拿下了800万港元的历史新高,书写了香港影史的票房神话。也是在这个时候,嘉禾开始成为邵氏影业的强劲对手。 不仅如此,许冠文每拍一部电影,片中的插曲都是由许冠杰所写所唱,电影和原声专辑一同推出,许冠杰是那个时候最受欢迎的香港歌星。

“香港地为生计,乜嘢(什么)都受人限制”

许冠文的电影里塑造了非常经典的港片形象,这类人物你可以在后来很多描述香港市民生活的电影里看到——一个抠门的小老板形象。 《半斤八两》里许冠文饰演一位“万能私家侦探社”的社长,挤牙膏挤到用脚踩,不给手下的员工多吃一颗糖;而《鸡同鸭讲》里的烧鸭店老板从卫生到压榨员工更是极致体现了一位精明生意人的抠门与刻薄。

《半斤八两》 弟弟许冠杰和许冠英则常常饰演打工仔的角色:《半斤八两》中因偷懒而被汽水厂解雇,《卖身契》里因收视率不高而面临炒鱿鱼的魔术师,以及《天才与白痴》里整天幻想住进西班牙别墅的精神病院护工。这些人物身上既带有愚蠢的笑料又满含小人物的辛酸。 70年代外来人口大量涌入,整个香港面临着住房短缺、劳工薪资减少,以及物价上涨等问题。但与此同时,香港也刚刚转型成为一个工业化都市,很多新兴产业开始兴起,人们生活水平有了明显提高,娱乐消遣也开始增多。而这个时候中产阶层也在悄悄酝酿。 在许冠文的电影里,你可以看到那些想要靠着省吃俭用挤进中产阶层的香港人,而另一边又是辛辛苦苦在底层打拼的在港务工劳动人群。

《天才与白痴》 除了这种阶级的对立以外,整个香港在西方文化和岭南文化的多元影响下,政治和经济的不稳定,培养了香港人根深蒂固的务实精神。 许冠杰为电影《卖身契》所写的同名歌曲就刻画了香港人从一出生就为生存而拖累的命运,“搵食”也是许氏电影里常见的主题,而这无疑就是当时大多数打工仔的心声。 同时,许氏电影和歌曲都以粤语为基础,在主题和形式上都有着非常浓厚的本土色彩,这恰好为当时新一代在香港成长起来的年轻人找到了身份认同感。也是从这个时候起,香港喜剧全面带动了新兴粤语片工业的全面复兴。 “鬼马双星,唔 真系有型呀”

1991年那部为了赈灾筹款的影片《豪门夜宴》聚集了当时香港影坛几乎所有的明星,而后来更多被津津乐道的应该算结尾周星驰和许冠文争鸡头的那一幕,后来也有不少关于谁才是喜剧之王的争论。 香港向来如此,当年谭咏麟和张国荣的“谭张争霸”也是弄得血雨腥风,两派歌迷争得不可开交,其结局就是张国荣受到各种恶语中伤,谭咏麟也宣布拒绝参加任何颁奖。 何必呢。香江代有才人出,各领风骚数十年啊。 许冠文的喜剧电影风靡七八十年代,而到了九十年代,香港就已是星爷的舞台。而实际上周星驰对许冠文“冷面笑匠”和小市民的喜剧风格亦有承袭,其实不止周星驰,后来很多喜剧表演者身上都可以看到这种反差带来的乐趣;除此之外,周氏喜剧也有后现代解构的创新,香港电影的活力也正是来源于此。 但要说许冠文的喜剧风格,其实也是在借鉴了卓别林和伍迪·艾伦之后的本土化。

这是《半斤八两》中开头的一幕,电梯落下的瞬间,许冠文在不知情下正好从电梯底下溜出,这种“计算好的巧合”一定让你想到了卓别林电影中的这一幕。

同样在《城市之光》的开头处,卓别林端详雕塑时,每次向后退,正好踩在了升上来的地板上。人物的不知情和客观条件的巧合正是制造了这种让观众移不开眼又提心吊胆的效果,类似这样的设计在卓别林电影中非常多见,并且在拍摄手法上也走的更远。 除了卓别林以外,哈罗德·劳埃德也是许冠文的学习对象。

《安全至下》的这一幕在喜剧影史上再经典不过,而这种在高空危险情境下的肢体表演也在许氏电影中十分常见。

《卖身契》 这种带有杂耍性质的动作元素出现在香港电影中,就是从许冠文这里开始的。不仅如此,70年代的许氏电影中对于蒙太奇运用和喜剧的结合,不仅节约了成本,这在当时的拍摄方法上都是非常杰出的。 至于伍迪·艾伦式的幽默,自然是在台词上。电影《天才与白痴》结尾部分许冠文讲了个笑话——昨天我隔壁鱼塘有个人去偷鱼,岂料被人抓住就问:拿着鱼饵是不是想偷鱼?他说不是,只不过想淹死那条蚯蚓。 这种透着小市民精怪的幽默笔触也是许氏喜剧风格的一块重要瓦片。 但许冠文在香港影坛地位的确立,绝不止于此。 “君可见漫天落霞,名利息间似雾化” 喜剧的灵魂在于讽刺。 这一点在《卖身契》和《天才与白痴》中得到了出色体现。《天才与白痴》的故事发生在精神病医院,影片一开场就展示了各种精神病人的怪异行径,而在病症的背后不难看出,这就是影射了当时资本主义快速发展的香港所出现的道德滑坡等社会问题,精神病院就是一个集中展现社会病态的地方。 许冠文在片中饰演的护工,会在病人死后拔下金牙据为己有;为了早点收工下班,对病人的死也麻木至极。许氏两兄弟在片中为了骗取一位病患的古董而想尽奇招,最后却打捞上一堆赝品。 不仅仅是香港社会,当时整个电影电视产业,也是以效绩为导向的一个社会缩影。到了影片《卖身契》里,许冠文的讽刺力度再次强化。 70年代,香港的电视产业刚刚发展起来,许冠文立马就看到了这个行业的残酷和为吸引眼球的不择手段。

电影《卖身契》的故事发生在一家电视台,每一任没有达到指标的电视台经理最后都走向跳楼的命运,并且在电影中被非常戏谑化地把跳楼自杀视为正常来呈现了。另外这些娱乐节目对于人们道德底线的测试在影片中也非常讽刺,一位女观众为了得到阿拉伯油田而愿意以丈夫的生命来交换,可想而知当时香港整个资本主义的社会风气。 除了对媒介娱乐至死的揶揄以外,细看会发现许氏喜剧中的细节讽刺涵盖了市民生活的方方面面,从香港治安到豪赌风气、“97大限”、殖民历史,许冠文信手拈来,这也是为什么他又是开香港栋笃笑(用一位栋笃笑爱好者的话来说,就是类似于美国的standup comedy)风气之先的祖师的原因。

《天才与白痴》 如果说讽刺是喜剧的第一层外衣,那么人文才是成为佳片的关键。 香港电影70年代在经历本土意识从觉醒到鲜明的过程中,娱乐性是这一时期的显著特征,但在许冠文的电影中,并没有忽视电影的教化功能。 《天才与白痴》中乔宏饰演父亲因为不忍女儿出嫁而错进精神病院最后死去,临终前还用心电图传达对女儿的歉疚。

以及在《摩登保镖》中,许氏兄弟三人饰演的保镖尽管要赶走船上偷渡而来的游民,但许冠英还是为了保护一家人而有了这么一出经典的双人表演。

正如许冠文在片中所说:

在影片的结尾,许冠文饰演的抠门保安主管得到了入职十五年的五万元公积金,而为了挽救搭档许冠英,他献出了这五万元的支票。 影片中感人的地方说来就来,并且许冠杰的配乐在电影中也起到了非常重要的作用,一首《浪子心声》就能勾起无数人的辛酸感怀。值得注意的是,在许氏作品中关于小人物的心声,并不只是一味地消极苦哈哈,里面还有太多永恒的人生感悟和豁达心态,这才是香港人宝贵的精神魅力。 许冠文不仅把香港市井的笑料和民俗风气带上了大银幕,同时也将香港人勤劳拼搏、善良坚强的品质永远地留在了观众的心中。

许氏三兄弟:许冠文,许冠英,许冠杰 今年第53届金马奖,许冠文参演的影片《一路顺风》入围多个奖项,他也被最佳男配提名,这才把这位香港七、八年代的喜剧之王再次带到影迷眼前。 金马奖是次不错的回忆和致敬的契机,但目的不在预测,也不需要为昔日偶像摇旗呐喊,毕竟第一届金像奖影帝的滋味,许冠文三十多年前就尝过了。

视频推荐 | 万圣节到了,“奇爱博士讲电影”也更新了,今天为大家带来一期特别激情四射的“人鬼恋”专题,主讲MM更是性感上阵,看得人欲罢不能哦:)

评论