口述:周龙章

采访、整理:张丁歌

1、42街的过客

我在这个房子里住了已经37年了。这是时报广场最核心的地方,从这阳台看出去,远处就是哈德逊河,对面这些高楼大厦,当年可都没有,我是看着它们一幢一幢从眼前耸起来,一座高过一座,成了曼哈顿今天的样子。往下看,42街,纽约最繁华的十字路口就在这里交织着。几十年来,最好的,最坏的,黑的,白的,喧闹的,孤独的,萧条的,腾达的全都在这里上演着。

这房子里,家具二三十年没换了,就这同一张沙发上,坐过不知多少人,讲过多少故事,数都数不过来了。上世纪凡是港台和大陆要来纽约露个脸的大星小星,我这小公寓,都可以是他们最放心的落脚地。下了飞机,就来这报个道。或半夜忙完,来这喝个汤、叙个旧。那时大家都还年轻,在路上,最鲜活真实的一段经历都留给了纽约,而我恰好是见证人。

就像罗大佑说我,一辈子在给人跑龙套。我就是跑了四十年龙套,让一些能人在纽约这个大舞台登个场。有人说,周龙章?怎么忽然冒出这么一人来,其实这人已经折腾了几十年了,只是一直quiet。回头看,也是赶上那些时日,中国两岸三地和纽约之间,正需要这样一个跑龙套的。一切都只是in the right time,in the right place,do the right thing,当然也要by right person。不过几十年下来,你要熬得住也不容易,在这么一个花花世界。

丹青在给我写的序里,讲到我曾把一件皮衣从这45层阳台扔出去,任它在空中飘飘摇摇好一阵才坠下去。要不是他写,我都快忘了这细节,不过可见这楼的高度。它一共46层,叫Manhattan Plaza,它是纽约一个非常特殊的建筑。上世纪70年代建起,直到现在,整幢楼里住的几乎全是纽约的performing artist (表演艺术家),作家、剧作家。当年的42街一代可是纽约最乱的地方,犯罪率高得出奇,吸毒的,抢劫的,掏枪的,妓男,妓女,黑帮,到处是性用品店和黄色影院。所以从34街到59街一片 ,一直被叫做地狱厨房(Hell's Kitchen)。富人们当然不敢住这, 地产商就把楼卖给了市政府。纽约市政府就把它规划成一个专供低收入艺术家租住的公寓。所以附近整个百老汇、外百老汇的艺术家们,全都涌了进来,这里竟然成了乱世中的一座艺术重镇。丹青后来在纽约的画室也在这附近,就在40街。

我是怎么住进这座楼的呢?那时美华艺术协会创办不到五年,也做了不少事情。我在纽约有个最重要的贵人Olga Tong唐老太太,她在《纽约时报》看到消息,鼓动我也去申请。没想到竟然中了,我成了第一批住户。整幢楼华裔只有两个,我和舞蹈家江青,后来她也搬走了。几十年来,这楼里出出进进的全是百老汇的演员、美国大大小小的明星。田纳西·威廉姆斯、拉里·戴维,帕特里克·丹普西……都曾是楼里的住户。很多人发达前一直住在这儿,有些人也选择死在这儿。

还有,当年纽约被艾滋病袭击,这座楼曾是纽约艾滋病最高发的地方。百老汇的演员多,那年代生活也难免很乱的。后来这里竟也成为全纽约治愈救助艾滋病患最多、最专业的地方,诊所就设在楼内一层。总之这是座很怪的building,背后太多奇人轶事。现在就有个美国导演在拍一部关于这座楼的纪录片,就叫《42街的奇迹》(Miracle on 42nd Street)。

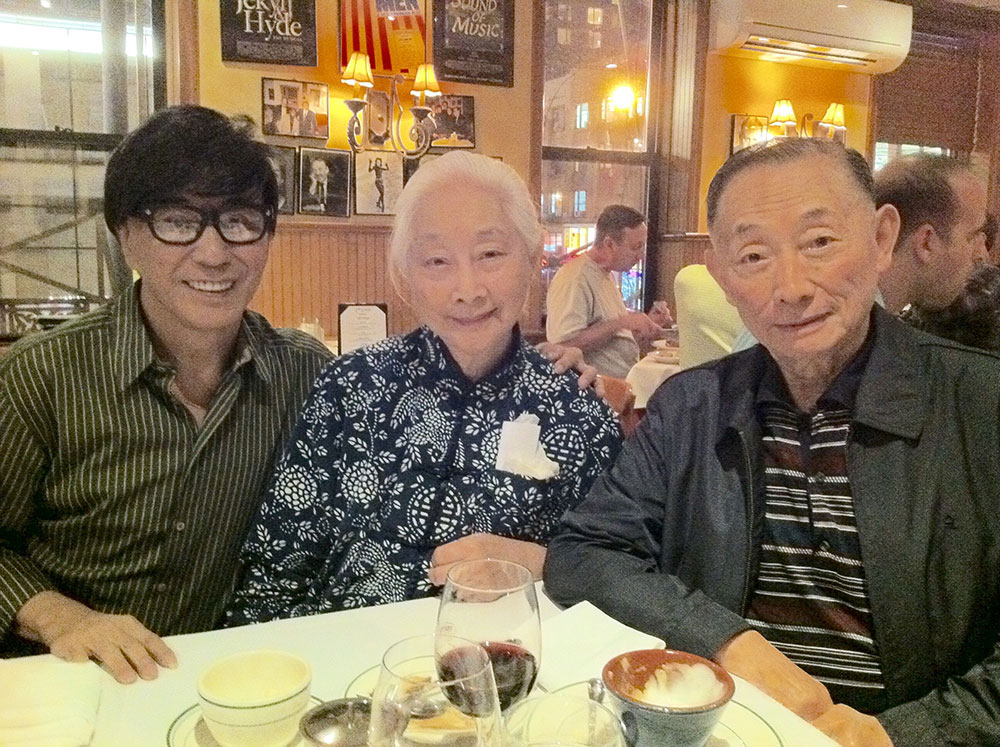

人生有时就是会有些奇迹,这三十多年来,我这小公寓里接待了那么多港台、大陆的友人和艺人,一张张厉害面孔,回头一看似乎挺吓人,再想想好像也没什么可大惊小怪的了。

当年的42街虽然又乱又危险,三天两头都会有人拿枪来抢劫我,脖子上的金链子会一把被拽走,但我觉得那也是一种real life,是曾经最真实的纽约。就像那些黄色影院,当年1.99刀一张票,连看两场,人多得不得了。现在你在纽约不会看到黄色影院,黄色的东西都飞入寻常百姓家了。如今的时报广场也早已成了世界游客的天下,一个巨大的迪士尼广场。我每日照旧来来回回穿梭走着,反倒更像个过客。

2、偷渡来的Alan Chow与邵氏孙悟空

我是上世纪70年代初来纽约的。很多人以为我是偷渡来的,其实不是,我是从加拿大拿着正式签证来的纽约,来了就再也不要走了。偷渡,确实有,那是我当年从台湾偷渡到香港,还偷渡了两次。人生有时不敢回头,这几十年看回去,你若叫我重走一遍,我可不敢了,每一步都不敢。

我在台北长大,并没有经历过周家在上海滩时的风光,只是靠长辈回忆和家谱,知道祖父周邦俊当年把企业做得很大,往来的也都是杜月笙、张哮林这些青帮大亨。我个人记得儿时一件事,在台湾,我祖父每到生日时都要避寿,他会躲进阳明山一处宅子里,不见人。但大家还是会找到他,非要给他做寿,几十上百个职员都会跪下来磕头。这些人呢,大多都是祖父把明星花露水从上海搬到台湾时,从大陆贴身带来的亲信职员。就像蒋介石当年去台湾,带上一大批精英一样。我那时小,也跟着上山去找他,跟着磕头。他就上百号人一人发一个元宝,我也总会有一个,到现在还留着。但祖父在台湾也就风光了那一阵子,他不再是上海滩时的周邦俊,明星花露水很快被我姑妈接手,他也变成被供在家里的老太爷。

我七岁时妈妈就过世了。她年轻时美极了,是当年上海滩第一个有自己轿车且自己开车的民国女人。可惜命不好,是个病西施。她走时才三十出头,我父亲一个周家大少爷,怎么照顾得了我们兄弟姐妹六人,就索性甩手把我和姐姐交由我姑妈带大。

姑妈周文玑是个女强人,曾任国民党台北市增额立委,往来的都是些国民党当时炙手可热的人物,所以见我不按常规长大——不爱读书,要当戏子,还有点“娘”,她也满失望的,估计也察觉出一点我的性取向,“周家长孙怎么能当戏子,这样丢周家的脸。”我如此不受宠,呆得郁闷,又一心想演戏,15岁左右便决定要逃走,目标就是香港。

1960年代初那会,台湾有偷渡到香港的,香港也有要偷渡到台湾的,大概都觉得另一边会比较好。我永远忘不了那经历,搭的那种舢板船,三天三夜,漂在海上,我一路吐到香港。终于要进关时,蛇头把马桶掀起来,大家一个一个钻下去,躲在暗舱下面。可身后紧贴着的船舱帷布,突然被铁器一刀一刀割破刺进来检查,吓死了,大气不敢出一声。我和那些同船的紧贴成一排,手攥着手,汗毛都紧着,有个还是怀孕的大肚子。最后过关了,马桶掀开,一个脑袋接一个脑袋钻出来,当时我冒头一看:啊,全是高楼大厦,终于到了香港了!仰着脸,当时就泪流满面。那是十几岁少年才有的野胆子,不给自己留后路。

到香港后不久就有人会找到你,他们知道,又有新的偷渡客来了。对方递来一个证件,上面的男孩跟我差不多大,叫Alan Chow,3500块钱,这个身份就是我的了。从那天起,我就变成了Alan Chow。巧的是,我本属龙,小名阿龙,又姓周,发音跟Alan Chow竟那么像,简直是种天意。

我七十年代进入邵氏演戏,也像是天意。在台湾我从小看邵氏电影长大,到香港后竟然以状元考上了邵氏南国戏校,我记得是第四期,也多亏小时候喜欢舞枪弄棒,2岁就祖父被抱着看戏听曲。那几年我边在香港珠海大学读一个艺术教育,边在南国戏校学演义。后来能在电影《盘丝洞》、《女儿国》中主演孙悟空,我自己也吓了一跳。记得当时等放榜,所有人都围在那,揭榜了:唐三藏是谁,猪八戒是,沙僧是谁,蜘蛛精是谁,我一行一行找,一下看到——孙悟空周龙章,怔地不敢说话了,强制自己不要叫出来,免得大家不高兴,周围那么多帅哥在一起等榜呢。我跑到厕所里,一直叫,一直哭,吓死了,高兴的。

在邵氏拍了两部西游记,让我过足了孙悟空的瘾。期间因为拍外景,我还跟着剧组堂而皇之回了一次台湾,拍完戏,又斗着胆子故伎重演,再次偷渡回了香港!

不过后面几部戏拍下来,我也明白,自己不是当影星的料。我演技还不错,但个子不高,嗓音不好,戏路注定宽不了。跟邵氏签了六年约,我只拍了三年,就又决意要离开了。

拿着“Alan Chow”的身份,我离开了生活过七年的香港。先去了加拿大,读酒店管理,边洗盘子边读书。半年后,我扔下书本,背起行李飞了纽约。冥冥中我确信,那里会是最适合我的地方。

3、纽约,陈丹青,包太太

上世纪七十年代初,我身上只有80美金。我二弟周美章当时在纽约这边读书,虽然心理上我是来投奔他的,但一切终究要靠自己打拼。我当过洗碗工,开过小礼品店,做过小餐馆,还开了个龙章舞蹈班,教舞、教戏、耍棍棒……苦吗?当然苦,你做好准备来吃苦的。

好在1975年,有了“美华艺术协会”,我在纽约的生活才算正式开场了。纽约当时80万华人,没有一个专门的机构面向华人世界服务做艺术。在华策会的支持下,我冲上前挑起了这个大梁,一做就是四十年。围绕着舞台做演出,恰是我的擅长。几十年下来,大到林肯中心,卡耐基音乐厅小到唐人街社区义演,办过超过一万场的大大小小演艺活动。而公司至今,最多只有四人,还包括我。如丹青说我:短袖善舞。

我认识丹青是在1983年。那年,我们“美华”帮陈逸飞、陈丹青、袁运生他们在布鲁克林博物馆办了一次群展。在当时那可是一件大事,中国艺术家进入纽约的博物馆做展览。光那次的reception 办得就像buffet一样,很是隆重。当时丹青展出的是《西藏组画》,我第一次见他的作品,简直惊呆了,迷得不行。然后又见他,从上到下一股子君子气。因为我可以讲上海话,陈丹青和陈逸飞这两个“老上海”就愿意跟我聊,我们就在那次结的缘。

后来我跟丹青走得更近。其实他当时在纽约不怎么社交,蛮独善其身的,天天博物馆看画、画室画画。我这种没什么学问的人,就是运气好,钻空子,那时常钻去他杰克逊高地的小画室看画,我可以趴在他的“西藏”前,一看一个钟头。有时他也帮我画人物肖像。也是那年,陈逸飞在纽约火了起来,他的画在另一间画廊展出后卖得很不错。有人还开玩笑,“Alan 你手上抓着个陈逸飞都不知道怎么利用。”我就是不知道啊。很多事是讲缘分的,我和丹青就是缘分,我就是一眼被他的画给震住了,觉得全世界都不会有人再画出那样的西藏。那时我们都年轻,在纽约一见如故,也算识于微时,一场朋友下来三十多年了。

1984年我曾一个人去上海。那时虽然“美华”创立快十年,可经济上始终不富裕,要做的正事太多,我也想省钱,就住到了丹青上海的父母家里。当时,陈爸爸陈妈妈还有丹青的女儿还住在石库门的老房子,蛮简陋的,洗澡要到一楼去。那年头也没有银行卡,出门都是带现金,我就把全身家当塞到袜子里,踩在脚底下。有次洗完澡大概搞忘掉,跑回去睡大觉,醒来突然吓一跳。大概是丹青爸爸洗澡时发现,怎么有一对袜子,还塞满了美金,他也吓一跳。回来找到我,“一定是你的吧!”虚惊一场。那时候,一个从美国回来的年轻人号称去旅行,鞋子里塞着一千多美金,还东藏西藏,提心吊胆,像个笑话。

其实那不是我第一次去大陆。之前有过一次,还算是“官方经历”,我倒也没跟丹青细讲过。那是1980年,中美刚刚建交,里根当选美国总统。陈香梅,就是飞虎队陈纳德将军的遗孀,那年她作为总统特使受邀前往北京,带了一团人马。我属机缘巧合竟也成为这团里一员,因为有位从台湾到美国的“包太太”,一度要认我当干儿子,她与陈香梅是老友,就一定要把我拉进这个团。就这样,我以美华协会会长的身份,自己付了往返机票,就跟着那样一个“有巨大历史使命的返乡团”到了大陆,又去了台湾。当时根本不晓得这趟行程有多伟大,后来它称为“两岸破冰之旅”。我们这种小鬼就是跟在队伍里,感受,也不会参与进那些重大的官方场合。不过那确是我第一次见识大陆,虽然没去成上海,没去我祖父当年腾达过的地方看看,但身为一个台湾人,倒是早早地去看了一眼“对岸”。

“包太太”是谁呢?包胡权,华盛顿的Trudie Ball 。七八十年代,这名字在美国华人社区一度如雷贯耳。她其实叫胡权,在台湾时,她以前的先生曾专为蒋介石开飞机,后来意外故去,坊间也有很多传闻。总之,胡权很快到了美国,又嫁了位美国空军上校Cliton Ball。此后她就变成Trudie Ball,中文叫包胡权,人人就都叫她包太太了。关于她的传闻很多,但在我眼里,包太太就是一个真性情的女人,爱艺术,爱戏曲,我还教过她唱戏。

我创办“美华”那些年,包太太一直对我多般照顾。虽然她人在华盛顿,我在纽约,可我们请来的一些重要的角儿,她都会帮着接待,当时叫“领养艺术家”。虽然“美华”那时有联邦政府和州议长每年的拨款资助,但一年上百场活动,七八万的资助也很有限。我们就有个传统,找领养人,sponsor。比如,我请顾正秋来了,梅葆玖来了,这边的票友都争先恐后地要领养。这个领养头等机票,那个领养住宿。我一般都选有大宅子的人安排住到他们家里,比旅馆酒店招呼得要好。要是音乐家呢,像傅聪来了,就要选家里有好钢琴的,要练琴嘛。马友友来了,总是住到波士顿的姐姐姐夫家,我们就负担波士顿到纽约的机票。

所以很多大陆和港台的艺术家朋友来纽约,干脆就住到我这小公寓,不是豪宅,但方便舒服。还有的,会住到张北海家,那是我眼里真正的纽约华人艺术教父。我请胡金铨来时,就请他在张北海家里小住,两个酒仙,叙旧煮酒论英雄。所以“美华”早些年,几百上千场活动,又要阵势精彩,又要控制预算,就是这样过来的。不像现在,比如做纽约中国电影节这样的活动,请一个明星都要带一队人,都要五星六星最好的酒店。像美华这样的非盈利机构,确实越来越不容易做了。

包太太呢,算是当年我最大的一个“领养人”。我把张君秋、梅葆玖请来纽约时,包太太给了我一个大面子,把我这儿的200多客人都请到她华盛顿的府上,给办了一场豪门夜宴。唱老生的李宝春来纽约时,我们在林肯中心为他办的演出,包太太又把他“领养”去,后来竟在包府住了下来,在华盛顿一呆就是两年。包太太也是票友,这也都是缘分。我也说不清她为何与我那么投缘,大概我那时乖巧,她一度要认我做干儿子,可她年纪没那么大,我就姐姐长姐姐短地叫了几十年。

这几十年,但凡包太太来纽约,我都跑前跑后当司机。1997年,蒋宋美龄在纽约100岁生日时,我们“美华”在林肯中心办了一场纪念演出,唱《龙凤呈祥》。后台都设计了好多遍,蒋夫人会怎么出场、退场。但她最终没能到场,可包太太来了。后来我载包太太去蒋夫人寓所祝寿,那天简直宾客成群,就听见蒋宋美龄的声音远远传来:Trudie, Trudie,过来跟我拍张照片!当年包太太的先生给蒋介石开飞机时,她们好像常在一起打小牌。也是从那年起,我每年3月5日,都会替包太太给蒋宋美龄去送生日兰花,直到蒋夫人走掉。去年10月,91岁的包太太在华盛顿也往生了。一切是非成败转头空。

4、同性恋与盘丝洞

我是GAY这件事,丹青应该早就知道。坦白说,要是换个别人,不想come out时,他还能藏一藏,装作不是。可我这样子的,你装都装不来。可能我从小比较早自知,加上又常年学戏,样子一看去就比较“娘”。所以在纽约唐人街,就算我不说,应该也不是秘密了。也有人说我花蝴蝶,说我戏子,我不在乎,我本来就是戏子,我恨不得想一辈子唱戏。好在这里是纽约!好在丹青察觉后,竟也格外理解我,更拿我当朋友,甚至鼓动我正式跳出来。我感恩。因为这背后,至少在纽约,就有着少说五六万的华人同性恋,他们有着太多委屈和不易,他们也需要自己的权利,需要得到尊重。我早一步站出来,希望能给他们、甚至他们的父母一些勇气。因为我自己,都是等到我父亲走后,才有勇气公开说出来,怕老人家不好接受。

我第一次确信自己的异类,是在15岁那次出走途中。在途经高雄的厕所中,像是老天爷指派了一个俊美少年出现在那,我们懵懵懂懂地迅速认出了彼此,都不用教的,两个男孩子初尝到了同性的欢愉。那是我第一次确信这世上我是有同类的,不再孤独。那种精神上的踏实与安全感,超越了身体被启蒙的兴奋。

我想说的是,同性恋都是天生天养的。你让他背负着道德压力去强扭自己也没有用。我是最典型的案例,身为一个同志,竟然还结了两次婚!第一次刚到纽约时,我身份刚安定下来,一个当年邵氏南国戏校的女同学找来,那时两人都清楚,我就是帮她办身份,结婚就是走个形式。第二次动静还蛮大,我的老师童芷苓先生认真介绍她的学生给我,也是国内当时一位专业的京剧大青衣,她离婚有个儿子。我一来不好推脱老师,二来确实想有个儿子,另外也想试试看同性恋有没有可能“改邪归正”。但没可能的,这段近乎空壳的婚姻生活持续了六年,害苦了她,也折腾了我。我喜欢是喜欢她,但拿她当妹妹的感觉,你不能总逼着自己和妹妹睡觉啊。我想那时就算有伟哥恐怕也不行,心理上不行。

纽约终究给了我真正的自由,和尊严。1991年,我在纽约开了一家专供亚洲人的同性恋酒吧“盘丝洞”。最早叫58 Club ,因为就开在58街和麦迪逊大道处。后来改名“盘丝洞”(The Web),也算纪念我当年出演邵氏《盘丝洞》。那时纽约大概300多家GAY吧,全是外国人开的,华人大多不敢进,只能徘徊在城市的角角落落。

有了“盘丝洞”,他们的心就定了。最火的时候,每天晚上排队都要等50,60分钟,我们还挑呢,你进去,你进去,谁打扮的样子古怪谁先进去。当时里面会有亚洲各种好看的go go boy在笼子里跳舞,大秀肌肉。忙不过来时,我也上台跳。二楼桌子上都有电话,谁跟谁看对了眼,抓起听筒就可以约他讲话。楼下的整面墙上最惊艳,都是丹青的画,大幅的古希腊时期的俊美男子身体,煽情得不得了。也有一张我的,也是丹青画的,差不多全裸的人体像。一度像幅招牌,挂在盘丝洞。但说来惭愧,后来我曾央丹青给“他”加上了衣服,还加了两次,先加了裤子,又加了背心。也不是不好意思,是画里太壮了,我也没有那么壮过。不过更遗憾的是,前两年适逢美华状况不好,做了一次拍卖,这幅画,还有丹青为我画的一组速写,都被一位好友收了去,想象又不舍又无奈。但关键时刻,确实靠它们拉了美华一把。

说回丹青,我真是要谢谢他。期初我也没想到,丹青会对同性恋文化那么支持,包括我们后来参加同性恋游行,花车都是他一手设计的。那是2000年,正因为“盘丝洞”的出现,纽约一年一度的同性恋大游行,第一次有了亚洲同志的声音。我们的盘丝洞花车,也接连四年在150辆光怪陆离的花车中胜出,被评为最佳花车奖。我特别骄傲于此,像是华人同志终于面对世界发表了宣言。丹青懂我,知道作为华裔,在同性恋这条路上注定要比其他族裔走得寂寞艰难的多。

我还记得,2005年前后,李安刚拍完《断背山》时,请我去看初版,然后问我的意见。那次在电话里谈了挺久,我就直说:以我一个同志来看,他们的感情基础不够厚啊,而且GAY跟GAY在Bar里碰到,眼神不是那样对望的。我讲的,当然也来自盘丝洞里的各种体验。听说后来李安又改了六次,成了最终的《断背山》。

后来我们还开过一个“盘丝洞”餐厅,做马来菜。所有的waiter都是《拾玉镯》中男旦打扮,每天头发吊起来妆面也做好,衣服是定制的类似戏服。我想着既是同志主题餐厅,也推广戏曲文化。可想得美,大夏天的,waiter每隔一段就得去补个妆,不然掉没了。就算上台演出两个钟头也就卸妆了,你12小时带妆服务不可能的。那算是个尝试,做了几年就关掉了。“盘丝洞”酒吧倒是火了好久,一直开到2013年,做了20 多年,也不容易了。

有人还说,白先勇的小说《纽约客》里的同性恋酒吧,就是以“盘丝洞”为原形,我没看过也没求证过。但我想说,有时同志对人类文明的贡献远超过异性恋。就以台湾为例,你能想象没有白先勇、林怀民,甚至年轻一辈如吴继刚的台湾会是什么样吗?

所以“盘丝洞”在纽约的诞生,应该不只是一个酒吧一个餐厅那么简单。至少纽约的几万华人同志有了自己的地盘,一个情感宣泄的地方。赚钱吗,也赚了,但显然不只为了赚钱。洋人同志吧里,他们习惯喝酒,洋酒一杯接一杯。华人来我这,有时一瓶白水插在裤兜后面里就进来了,一晚在那泡啊泡,再带走两个人。这是消费习惯不同,我太理解。所以你说我真是为了赚钱吗,我想让亚洲的GAY在这里有地方去,有尊严。不夸张地讲,我总觉得这是我的一个mission。

5、蓦然回首

像我这样的人,怎么就能在美国那个所谓主流社会艺术圈站住脚、混下去的呢?竟然还能在美国联邦艺术基金会执委(National Endowment for the Arts)六年之久。还是好天爷让我运气好。

美国不设文化部,但他们有联邦艺术委员会、艺术基金会等,每年三千多万美元的budget。此前里面从未没有华裔,但我那一年,就成了美国国家艺术基金会的首位华裔委员。听上去很吓人,像是打通了西方世界的文化权利部门,其实呢,我觉得就是凭着我这张中国人的黄种脸,美国人的艺术喜欢多元化,委员里总要有几个minority的face(少数族裔的面孔),再加上我是GAY,让他们more excitable。你要是很strict,搞个伶牙俐齿的博士学历,可能反而还不行。

当时的纽约市文化局长 Henry Geldzahler,是个艺术史学者,曾经是纽约大都会博物馆的馆长。他还有一个重要的身份,是纽约知名的同志,有一个波多黎各男友。见我把“美华”做得风生水起,也很欣赏我,曾经在林肯中心策划会上,专门批示过我们关于华埠两个企划案。“美华”就这样一直和纽约市文化局保持着合作。

巧的是,NEA 驻纽约的代表John Weasel也是个GAY,他和他的男友听闻过我为艺术、为同志作了很多事,就把我推荐给了联邦艺术委员会。在美国,Gay呢一定要带一点艺术,艺术一定要带一点Gay。他们一听说你是美华协会的创办人,又是一个Gay ,白人委员里那些是Gay不是Gay的都高兴不得了,他们找也找不到一个Chinese Gay在哪里呢,你这样莽莽撞撞就来一个,就变得很尊贵。所以这些对我都有加分。

但老实讲,我一进了华盛顿他们的委员会,就被发现:哎呀,Alan Chow 英文不行啊,学识不够啊。那怎么办呢,已经进来了,但是后来跟他们开会相处起来,他们发现,噢,He is a quite nice guy, he is not a trouble maker. Let’s keep Alan Chow. 还有我那个乱七八糟的英文呢,每次就霹雳巴拉乱讲,他们也觉得好玩的不得了。严肃的不得了的一个会议,我每次出场,气氛就变得轻松很多。他们也觉得我很真、很坦诚,恰到好处地表达自己的一些看法。就这样,我在这么TOP的美国艺术殿堂里做审查委员,三年又三年,呆了六年。

那也是“美华”最风光的一段时间,每年有联邦委员会和纽约文化局的支持,加上那时所有的“华人之光”都想来纽约做一下“国际认证”,来林肯中心亮个相。所以那也是我们搞活动最热火朝天的几年。如今,美国经济下滑,政府早就断掉经费支持,我们只能硬撑着自谋生路。

我的生命里总会遇到一些贵人,他们像是被安排好了,在特定时候出现在我身边。比如当年的包太太,比如我老师童芷苓,比如纽约文化局的Henry Geldzahler,比如林肯中心的主管Jenneth Webster,还有一位算是我到纽约后遇到的最重要的一位贵人Olga Tong唐老太太。Olga Tong是个白人,人类学博士,当年嫁了个中国读书人,两人一直教书。先生过世后,她带着智障的女儿和女婿,在布鲁克林的大宅子里靠积蓄和福利金过活。整个美华创办的前二十年,背后一直有她照顾我的影子。

我认识她时她60多岁,直到她80多岁去世,她几乎一直在用全部的热情和富余时间,在帮着我和“美华”做事。别说那些重量级的企划案、项目书的翻译都出自她手,我在纽约的一个戏剧硕士论文都是我口述她打出来的。我在那小公寓里招待朋友,沙发里我们聊着天,她就能在厨房里煮着饭。她拿我当儿子,我也喊她Mom。我妈妈去世的早,我能想象到母亲对儿子毫无条件的爱也就是这样了。唐老太太去世前,把她在四层楼十三屋的房子过户到我名下。至今那房租,还支撑着“美华”的部份运转。当然,我也照顾着她那智障女儿、女婿,到他们过世。

如今唐老太太唐老太太的骨灰,现在还摆在我的办公室,我有点大事小事要做什么决定时,都会跟她念叨念叨。

我来纽约四十多年了,经历了这一代移民该经历的起起伏伏。因为做了“美华”,看上去似乎风光,旁人远远打量着,猜你生活总是灯火辉煌、嬉笑怒骂,总是人不风流枉少年。其实呢,背后的一切,冷暖自知。那些苦和难,都是自己扛着咽下去。可谁又不苦呢?

有时一回头会吓一跳,我这一辈的人好多都走了。你看,当年拍《西游记》的,唐三藏,猪八戒,沙僧,孙悟空,我们四个人其他三都走了。唐三藏何藩,全世界最好的摄影家,去年在洛杉矶也走了,就剩下我这个孙悟空翻着跟头。林肯中心户外艺术,当年我们六个成员发起创办,如今四个都不在了。上面我说的那些贵人,这些年来,也一个一个都往生了。現在只有我一个还在在世界上行走了,心里真难过。我年轻时觉得自己根本不会老,如今竟然也开始蓦然回首,还出了本回忆录。

人生的一些选择谁也说不清。我常想,如果我当年没有偷渡,留在台湾,“明星花露水”在台湾也是个事儿,作为周家的长孙,搞不好也会做个总经理、董事长什么的。那我周龙章就完全就是另一种人生,哪里会有纽约的Alan Chow。但命运就是这样,你自己选择上了哪条船,就自有它的航道。就像我祖父当年做商贾也曾富可敌国,但打下的江山也会改换他姓。我爸这曾经的公子少爷、联合报的副总经理,却终究跑去念了神学院,还当了牧师,最后自已建了座小教堂,在台湾以讲道传教信主终老一生。我这一辈子以同志行走江湖,看似阅人无数,其实真能称作男朋友的,不过三四个。美华呢,与我形同一体,风风火火做了四十年,撑起过它的黄金时代,如今也要面临困境低谷,亦要寻找合适接班人。总之,万般皆是命,半点不由人。

我呢,真要能选择,就想一辈子能唱戏。我这一屋子藏着200多套戏服呢,光宝玉的头面都不知道要有多少套,张国荣在《霸王别姬》里的那套虞姬头面,也收在我这里,一切都是缘分。

真要蓦然回首,我偶尔也会好奇想想,当年那张证件上的小孩Alan Chow 是什么样子的?

— — E N D — —

张丁歌:《新周刊》主笔,专栏作者,现哥伦比亚大学访问学者。