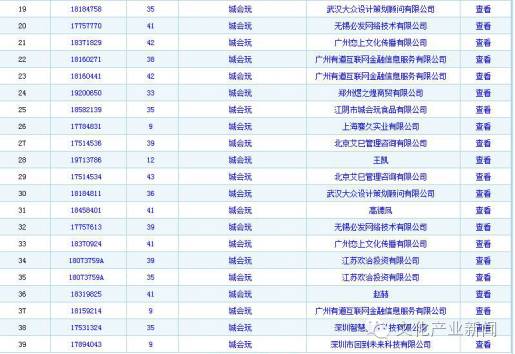

10月28日,工商总局放话:“名号”岂能乱抢乱戴?!恶意抢注商标、侵犯商标专用权、傍名牌搭便车等不诚信行为,都将纳入信用监管。工商总局将以诚实信用为原则,探索实行“互联网+监管”模式,将商标侵权假冒、违法商标代理行为等信息纳入国家企业信用信息公示系统,建立健全商标代理机构和从业人员信用档案。

让工商总局如此重视的“名”,究竟有何魅力让人趋之若鹜?红颜如此,又将引来哪些祸水?今天我们一起来深扒“名”这小妖精~

1 抢名只为名

1抢人名号之事频发

远的联想“legend”品牌名被抢注,无奈改名为“Lenovo”暂且不说。最近的“微信”商标侵权案、回力鞋(warrior)商标被美国人抢注等事儿,也是闹得沸沸扬扬。好在微信还是我们认识的微信,但已成为一代中国人的记忆的回力鞋变成美国品牌,实在尴尬哭。

不只是名牌商标易被人抢注,大学校徽、真人秀名称、甚至是网络热词,都成了抢注重灾区。

人大校徽被抢:

《非诚勿扰》更名为《缘来非诚勿扰》,同样也是商标被抢注惹得祸。

就连网络热词“蓝瘦香菇”“洪荒之力”等也都被抢做品牌商标,涉及行业从医药到服装再到建筑,真是城会玩。

哦,不,“城会玩”也是品牌商标(微笑脸.jpg)

2“名”确实有其姿色

“名号”之姿

好的“名号”会带来名利,一个好的商标,更是蕴藏着巨大的商业价值。

商标是品牌文化和形象的集中体现,是外显的识别标志。商标所代表的声誉、形象和影响力会带来相应的识别度、知名度和信赖度,使消费者更容易注意到并选择该产品。同时成熟的商标,还拥有一大批客户黏性极高的固定受众。潜在受众加上固定受众,推广效益强,商标的商业价值也就由此实现。

“名”之色

“名号”(商标)只是“名”的一部分,IP的转型同样也是“名”这头衔的转让。

IP也是价值观和精神内核的体现。优秀的IP,知名度和影响力较高,且已针对特定受众形成特定属性,其固定受众会对其产生根深蒂固、无可取代的认同感。IP的传播推广,广度与深度并行,形成了销售过程中的捷径,自然令广大文化产业生产经营者对“名”趋之若鹜。

2 名可名,非恒名

走在路上,满大街的人都在谈论IP,不懂IP都不好意思说自己是文化人,可见“IP”在现如今的热度。从文学到影视,从漫画到网游,“名”这小妖精裙下之臣无数。红颜易祸水,IP之“名”可以带来名利,但难长远。IP过度开发,将会带来负面效应。

1IP变身四不像

IP是某种思想、理念、精神的凝聚,而IP开发过程中,改编者或应用者往往都会按照其自身的立场和需求对IP进行改装和包装,难免会和原本的IP有出入。IP本身之所以会吸引大量受众,就是因为其内容的独特性和优质性。当IP开始被开发,IP的内容就多了各方人马的参与,随着开发的深入,进来参一脚的人只会越来越多,其质量自然会层次不齐,IP所体现的价值核心也就失去了其原本的样子。就拿网剧《盗墓笔记》来讲,“把文物上交给国家”你逗我呢?

2经营者获利减少

在IP本身变成四不像时,对IP内容情有独钟的固定受众,自然会对此衍伸失去兴趣。除此之外,IP的过度开发还会造成受众的审美疲劳。

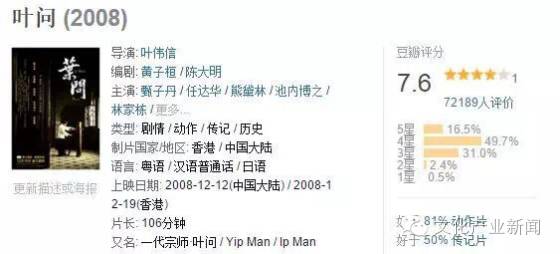

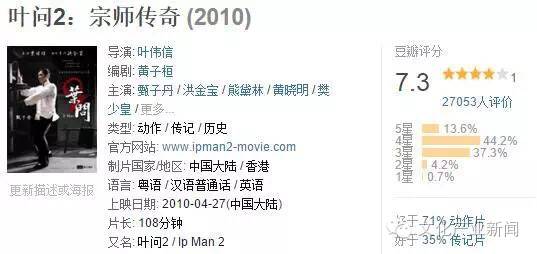

五年前,电影《叶问1》红极一时,豆瓣评分7.6分,好于81%的功夫片,好于50%的传记片。

《叶问2》豆瓣评分7.3,好于71%的功夫片,好于35%的传记片。

《叶问3》豆瓣评分6.8,好于50%的功夫片,好于16%的传记片。

电影《叶问》系列的口碑下滑的同时,票房也是一路下滑,都是因为叶问这一IP被玩坏了,到《叶问3》时已经满篇老梗,饭已凉,让人难以下咽。

固定受众的出走,必然带来口碑的下降,让其他潜在受众也受其影响。愿意为IP买单的人少了,经营者的利益就会不断流失,易入不敷出的局面。

3市场不健康发展

与原创相比,一个经典的IP必然是有着长年的粉丝培养。将成功IP直接拿来用,少了对市场的担忧,宣传起来也轻松不少,可谓是省时省力。“拿来主义”的鸡贼思想,使得原创力出现疲软。

有需求就会有供给,目前市场中IP处于过饱和状态,但一个IP的培养需要时间的积淀,现今原创力匮乏,在这个过饱和期过后,新的IP就会难以跟上,市场恐会出现不健康发展。

结语:

对于“名”这小妖精,可谓是窈窕淑女,君子好逑。但君子爱“名”,也应取之有道,避免过度开发,不然这小妖精也难消受啊~

作者:齐佳慧

美编:康璐玮

评论