界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

“我读《孔乙己》最大的体会就是在孔乙己身上看到了自己,鲁迅的《孔乙己》显示了知识分子的自我评价与社会评价有着巨大差距。”昨日,在“中国现代文学,为什么我们要重读和新编?”新书分享活动上,退休二十年的钱理群向听众阐述了现代经典文学的意义。

钱理群是前北京大学中文系教授,如今长期住在养老院,继续着现代文学的著述,并保持着对网络流行语言的关注。他发现,前几年网上盛传“赵家人”的说法,现在又流行起“孔己已的长衫”,这正说明鲁迅是当代的存在,读者代入自己的生命经验阅读,就会有新的体会。

孔乙己对自己穿的长衫很重视,就像知识分子很看重自己的地位,但周围的人对他的看法仅仅是可笑的。钱理群说,“包括我自己在内的知识分子面对着一个问题,你的自我评价和社会评价有巨大的差别。当代青年和孔乙己发生共鸣,就是从中看见了自己在现实生活中的尴尬地位。”

很多人因为“精致的利益主义者”一词知道了钱理群,对此他感到自豪,因为这与鲁迅杂文的媒体式写作相通。他自己也倡导一种将现场观察与历史眼光融为一体的书写,“在当下信息化的时代,知识分子对大家关注的又看不清的问题能提供一个精炼的又有说服力的解释,这就打破了研究的界限。在这样的时代之中,我们需要观察、等待、坚守和继续做事。虽然我身处养老院,其实在和大家一起思考,运用我的经验和学养对大家的问题做出回答。”

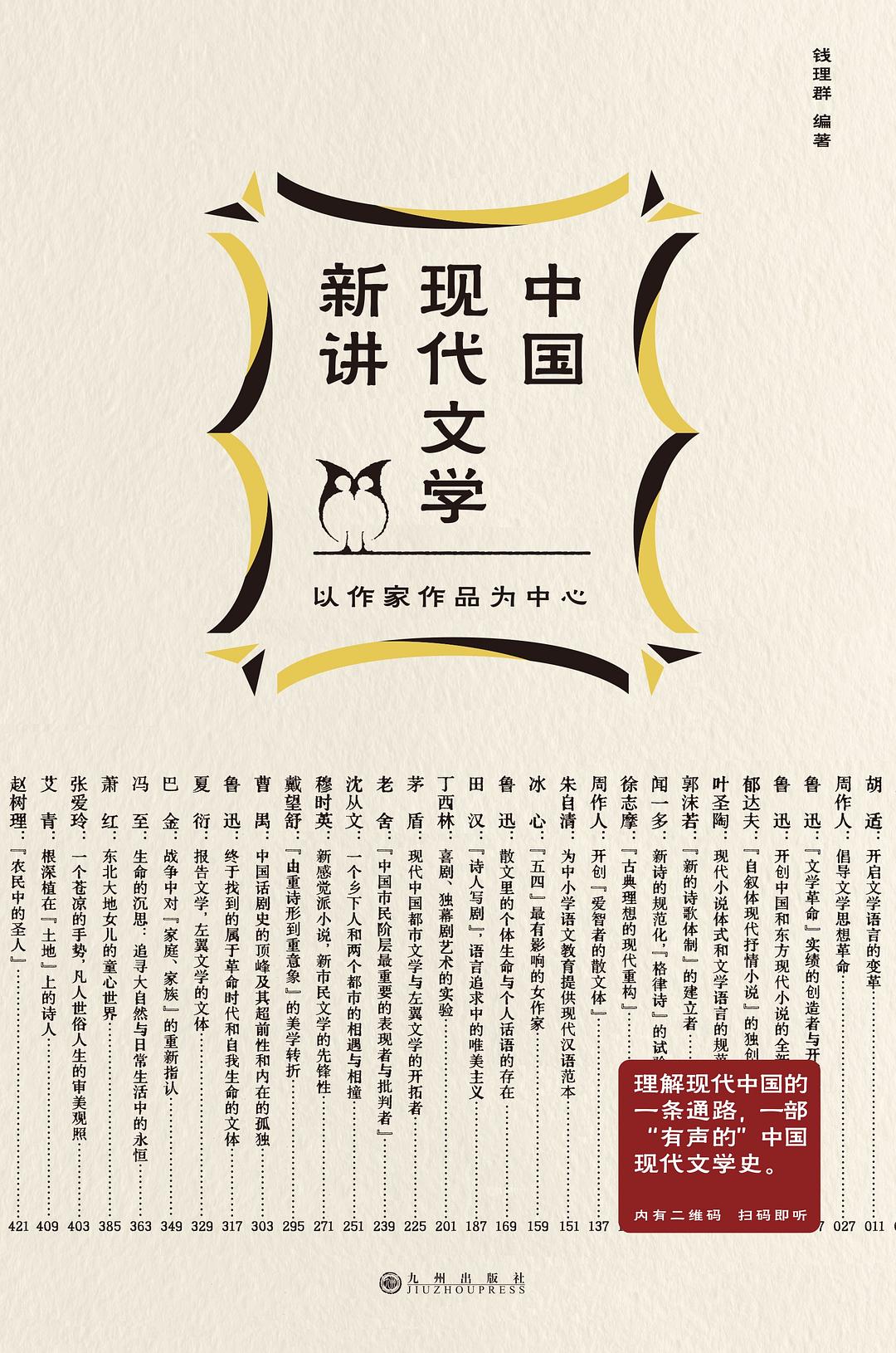

钱理群自述,这本新书《中国现代文学新讲》带有“疫情”与“后疫情时代”的烙印。疫情期间他每天熟读早已熟透了的现代文学作品,特别是写于第二次世界大战期间的作品,居然产生了和上世纪经典作家对话、讨论和争辩的感觉。“疫情的爆发和蔓延就是一场世界大战,我们每个人都有战争体验。”在这些作品中,他读到了远行已久的现代作家生命的复活以及历史的当代化。

在活动上,钱理群也表达了对当下的文学的忧虑,似乎文学远离了很多读者,但喜欢文学是人的本性,我们都可以从古代文学与现代文学里汲取养分。

人生总有一段无法应对的生活困境,甚至会感到绝望

北大中文系教授陈平原称呼钱理群为“老钱”。“老钱”已离开北大二十年,但四分之三的著述都是在退休后完成的。陈平原提示读者应重视《中国现代文学新讲》与以往文学史写作的不同之处。“老钱”大学毕业后在贵州安顺当了十八年语文老师,养成了对具体作品教学品鉴的能力,而一般博士毕业教书的学者容易宏观论述,不太擅长以普通读者的角度解读作品。陈平原说,我们年轻时都希望在学界得到认可,希望出新意,年纪大了以后发现学术里面出新、不断突破都是有局限的,所以“老钱”回归了基本阅读,回归到了常识。

钱理群 著

理想国·九州出版社 2023-4

回忆在安顺卫生学校教语文的经历,钱理群说,彼时现实环境与想象中实在差距甚远,他跟校领导提出想考研究生,无奈受挫,陷入了生活困境,这段经历颇值得与当下的青年共享。“人生总有一段无法应对的生活困境,你甚至会感到绝望。”他想到中国古人说的“狡兔三窟”,于是给自己的生活定下两个目标,一个是现实目标,是条件具备的、只要努力就能达到的生存目标,另一个是暂时还没有条件的、但可以为之准备的目标。

前者对钱理群而言是成为学校里最受学生欢迎的老师,后面的目标就是研究鲁迅。“我一分析,虽然很多事不准做,课堂还是我的,还没开除我,我还是个教师,所以我要成为课堂上最受欢迎的老师,当机立断就搬进学生宿舍同吃同住同劳动,跟学生办报纸、踢足球,在其中我感到了生命的意义和价值。”另一方面,他还要追求更高的目标,“我对自己说,我迟早要回到北大讲鲁迅。”他住在学生寝室,学生睡着了就回到办公室研究鲁迅、写笔记,即使是在文革动乱中,也抓住一切机会研究鲁迅。“我整整等待了八年、准备了八年,一直到改革开放允许考研究生,当时我已经三十九岁了。”知道可以报考研究生的时候,理论上钱理群仅有半个月的准备时间,但事实上他已经准备了八年,考取了第一名。

文学史幽灵徘徊,文学教学里文学缺失

出版《中国现代文学新讲》,原因之一在于钱理群看到了文学教育当中文学缺失的问题:“学生都忙于背诵文学史知识,应付考试,很少下功夫研究原著,文学研究远离语言和形式,没有文学味。文学的缺失是我们的文学教学失根的危机。”

1904年,中国文学教育发生了天翻地覆的变革,从文学选本转向文学史,自此文学史就成了彷徨于教师与学生头上的一个幽灵。陈平原说,“作家往往看重自己有没有进文学史,学者看重自己一生能不能写出一部文学史。”

十年前在北大,陈平原曾与哈佛大学东亚系教授宇文所安讨论,如今还有多少国家的文学教育是以文学史为中心的,哈佛大学只有东亚系是这样。文学史为中心的教学能够让学生迅速掌握一个朝代或者一个民族的文学概貌,但代价是忽略了重点作家以及学术评价和生长的能力,“中文系学生本科和研究生的教育是学识丰富的,对《红楼梦》和鲁迅都能谈出特点,但缺乏面对孤立文本的判断能力。大部分文学系学生对作品的解读能力远远不及文学知识,但大量丰富的文学史知识不知不觉压垮了我们对文学作品品鉴的能力。”越是好大学越是如此,陈平原说,学生擅长进行宏观论述,而不精于阅读和分析具体作品。

文选是中国古代读文学的重要手段,《唐诗三百首》或是《文选》都是以文选为中心,略加阐发,而不是耳提面命地给你结论,他认为,“老钱”的这本新书将点评与文学史写作结合在一起,所以对一般的读者特别有用。

钱理群既在学院又不属于学院派,他把知识生产和知识论变成价值论,并与社会大众民间进行交流。中国人民大学文学院教授孙郁认为,很多学者都湮没在象牙塔里,写着八卦文,散发着文艺腔,而钱理群直面现实和自我,就回到了鲁迅的语态里。

1979年,钱理群曾买票把所有同学请到大礼堂观看《三毛流浪记》,同学们不知缘由,直到演员里出现了“阔少爷——钱理群”这样一行字。他在影片里只有一个哭的特写,但出演的经历对钱理群的课堂讲授颇有影响。陈平原还回忆了“老钱”在北大课堂上讲鲁迅时的实验,他抑扬顿挫地读,读完就下课,然后全体同学站起来一起读。书读百遍其义自见,同学们同时也被朗读者对文本的体验和声音的特质深深打动。“十多年前全国大学为了强调教学的标准化要使用幻灯片教学,幻灯片一方面讲课是严谨的、资料也丰富,但课堂上的魅力也没有了。”陈平原笑言,“‘老钱’在北大讲课就是一景。他坐下来讲课,很有老教授的派头,讲着讲着帽子、外衣、毛衣脱下来,再穿毛衣、外套,最后回到原来的打扮,效果很好,有舞台的经验。”

评论