界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

“我主持多个国家研究课题,需要向相关部门提交至少3份项目执行报告。小课题需花费一个月来填写,大的项目恐怕要耗费两个月。”

在“中科院之声”此前的一篇采访中,某国立研究院的周明研究员提到自己的填表时间占用了越来越多的真正科研工作。

评职称、抵押贷款、申请办公设备、出行购票审核、填表格……绘制一张地图,在这些工作每日花费超过两小时的地方摆上小蓝点,随着时间推移,我们会看到蓝色污迹开始扩散,从金融区开始,再到董事会议室,然后是政府办公室和大学,最终席卷每一个角落。

这些活动,被人类学家大卫·格雷伯视为官僚文化的追踪线索。在他看来,官僚文化首先由金融和企业圈子发展,最后入侵至教育界、科学界、政府等其他社会领域,并渗入我们日常生活的方方面面。他用“全面官僚制”形容现在的时代——“法规抑制了存在,科学和创造力被扼杀,而我们所有人到头来发现自己每天要花越来越多的时间填表格。”

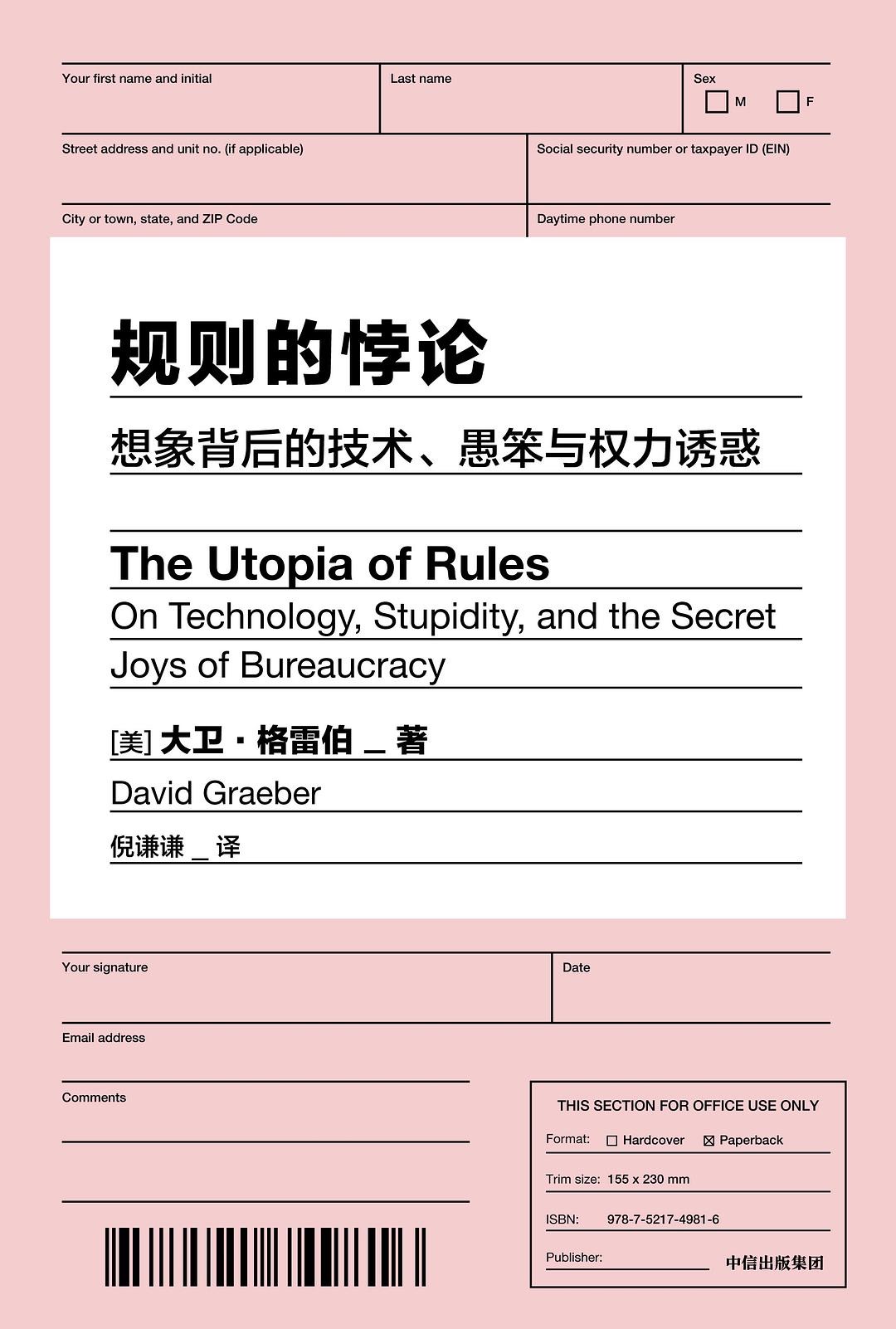

[美]大卫·格雷伯 著 倪谦谦 译

中信出版集团 2023-04

官僚制如何随着金融化席卷我们的生活,为何它是一种支持愚蠢和暴力的机制?人们厌恶它,但为何又总是倾向于维系它?格雷伯认为,官僚主义不仅是无尽的乏味,也是存在暴力的根源,它破坏了我们清晰思考、想象和创造的能力。如何面对官僚制,也关乎我们如何理解自由,以及如何想象一种反抗它的可能。

官僚制背后的结构性暴力

想象一个场景:你坐了半小时地铁去到图书馆,但忘带借书卡,管理员告诉你,没有借书卡就不能进门,你问:可不可以用别的卡?小区卡?健身卡?其他能证明自己身份的卡?或者再多问几句:进图书馆为什么一定要有卡?这是谁定的规则?在哪里可以反对?但管理员不再理你,于是你只剩一个选项,再搭半小时的地铁回家。

什么是暴力?如果把这个问题抛给文学批评家或者评论家,得到的大多数回答或许关乎暴力传递的意义和沟通的方式。格雷伯则认为,我们忽视了暴力的真正要命之处,即它可以完全不用沟通就对他人的行为施加影响。在现代社会,“拿木棍子敲脑袋的暴力”不仅没有变少,反而更加泛滥。即便大多数时候,我们因为屈服于自身所处的结构性安排而忽略了它的存在,但一旦试图越过框架,它马上就会显现出威胁。比如,我们不会见图书馆管理员不回答问题就直接冲进去,因为内心深知,一旦这么做,马上就会遭遇强壮的保安。再比如,如果女性挑战主流性别规范,她受到性侵犯的可能性就会大大增加。

沟通往往只存在于相对平等的关系中,一方一旦获得调用暴力的权力,就有资格跳过沟通需要的“阐释性劳动”。因此,日常生活中的阐释性劳动几乎不成比例地压在权力下位者的身上——被支配者必须想象顶层人的视角,理解相应社会关系如何真正运转,而后者可以对其他人的状况不管不顾,一直沉浸在我行我素的幻想里。这是一种压倒性的不平等的想象结构。

类似的例子在生活中并不少见。比如雇员往往对雇主的家庭了如指掌,却很少听说雇主对雇员的情况有所了解。比如老板总是对工作问题草草下定论,但如果判断错误,解释性工作就落在了员工身上。格雷伯还提到,在美国单收入父权制家庭最常见的五十年代,没有工作的女性别无选择,只能花费大量时间和精力去揣摩男性的所思所想,而社会从不期待男性做出相应的事情,于是女人常常在喜剧里被这样调侃:“谁能真的搞明白这些生物到底在想什么呢?”

不平等的想象结构孕育了官僚制。只有在结构性暴力存在的地方,非人格化的、无需沟通的规章制度才能保持运行。另一方面,遵守官僚规则的普通人承担了大量想象的劳动,我们把大部分精力用于理解制定规则、行使官僚权利的人——比如在忘记拿手机、无法扫码而被拦在办公楼外时,我们想的是为什么自己这么健忘;比如格雷伯在填写祖母的死亡证明时,反思的是“我怎么没注意到自己把印刷体的名字写到了手写签名栏?”。

格雷伯还指出,虽然大量社会学研究发现警察所做的大部分工作不是打击犯罪,而是维系规章,但在近50年来的美国流行文化中,警察几乎成了想象性认同所痴迷的对象——“到处都是邀请人们站在警察的视角看待世界,并介绍他们功绩的流行文化文本,于是他们想象里的警察确实几乎时刻都在打击暴力犯罪。”官僚制里的工作人员只需要执行某些机械的功能,而被执行者则要花费大量想象力去担心、理解和体谅。

正如同卡夫卡笔下的K面对着应答无门的城堡,在结构性暴力创造的一边倒的想象性结构里,官僚机器从不需要主动向我们解释与回应什么,于是,我们难以知道事情如何进行,以及进行到了哪一步。这也是为何官僚制的铺开与暴力几乎同步进行。

“在全方位官僚化的最新阶段,我们见证了这些事物的泛滥——电子眼、警用摩托、临时证件,以及身着各式制服、打着公共或私人名义在威胁、恐吓和最终施展身体暴力方面训练有素的男男女女。”

金融化带来的全球官僚制扩张

官僚制是如何变得无孔不入的?大多数人想到古板繁杂的程序递交手续,第一反应往往是政府和公务员体系,反官僚措施则常与增强市场力量联系在一起,正如新自由主义代表人物里根流传甚广的那句话:“英语里最可怕的九个词莫过于:I am from the government and I am here to help.(我是政府派来帮忙的。)”

在格雷伯看来,认为市场力量与政府相对立且与“放松管制”相关,实际上是19世纪才出现的观念。随着新自由主义的渗透,“反官僚”被右派用来捍卫自由放任的经济政策,为公众营造出一种放松管制可以削弱官僚制、解放个体主动权的印象。而当解决“官僚制”的方案只剩下求助市场,左派的处境不免十分尴尬,毕竟当提出反对“放松管制”的时候,人们的联想往往是要求更多规章制度。

在现实中,“市场”其实很少起到让规章制度减少的效果。比如英国的自由主义并没有削弱国家官僚制,反而让法律办事员、登记员、稽查员和警员的人数越来越多。社会学家涂尔干也发现,任何市场系统的运作都仰赖一支管理者大军——“事实证明,维持自由市场经济所需的文书工作比路易十四式绝对君主政体多出一千倍。” 在银行业,“放松管制”导致的结果往往是中型企业之间受管理的竞争消失了,少数金融集团完全主导市场,格雷伯发现,“其后果是实际上增加了五倍之多的待填写表格、归档报告、律师解读的规则和条例。”这些现象被他总结为“自由主义铁律”:任何削减繁文缛节和促进市场力量的政府举措,最终都会增加规章制度总量、文书工作和政府官僚总量。

在格雷伯看来,市场与政府之间难以分出清晰的界限,甚至更像是共谋完成了官僚制的扩张。特别是随着金融化日益加剧,资本和政府、公与私领域共同创造出的官僚制规章条例,因政府背书而披上了中立的法规条款的包装,其中许多成为了为私人资本抽成的抽成工具。

在金融方面,企业利润越来越多来自金融债务,而非实业或工业,这些债务往往通过政府和资本共同缔造的规章制度作为背书。比如,在美国,银行看似是市场一方,而如今银行和信用卡公司的利润越来越多依赖于客户交付的“费用和罚款”——人们常常因为透支5美元而被收取80美元的费用。如果有机会调查这些规章制度是如何诞生的,我们会发现,这是由银行花费资金支持竞选、由自己雇佣的说客与议员合作完成的。

教育领域也存在类似情况。一方面,学历在文凭社会中成为了求职的硬性敲门砖,另一方面,教育资本化之后,学费增长得越来越高,人们为了读书需要承担更多负债,由此也推出了更多借款规章制度。法律机器会在一个人试图拖欠学生贷款时运转起来,随时准备没收资产并施加惩罚,由政府提供法律框架,密切配合私人企业的盈利目的,以期确保一定的私人利润率。

另一方面,随着金融化的普及,越来越多的企业开始通过发放股票期权赢得员工对公司的忠心,这使得管理者和投资者开始结盟,与工人阶级则渐行渐远。这也完全改变了经济学家约翰·加尔布雷思的设想:“如果你创建一个生产香水、乳制品或飞机机身的组织,让其成员自行其是的话,他们会倾向于集中精力生产个更多更好的香水、乳制品或飞机机身,而不是满脑子考虑着怎样为股东赚大钱。”

管理精英们相信金融驱动的资本主义有关他们的利益,后来这些人中更偏自由派的成员组成了温和的“左翼”政党,而他们已经习惯于在完全官僚化的环境中工作,也将这类工作风格带至社会的方方面面。另一边则是不满意规章制度日渐繁多的工人阶级,投票给激进右翼以示抗议,并成为美国当代民粹主义浪潮的一部分。这一切的发生,被格雷伯称为“全面官僚化”。

反抗:自由玩耍与想象力

为何我们都厌恶官僚制,却又离不开它?它对人的吸引力源自何处?

格雷伯用“游戏”和“玩”两个概念打比方,发现它们暗示着两种截然不同的对自由的理解。作为有明确规则、固定路线、晋级标准的游戏,是一种被规则支配的活动。相反,“玩”可以说与游戏相反,因为纯粹形式的“自由玩耍”(free play)无需遵循规则的路线而动,关乎未知、任意与创造力,但另一方面,任意性也意味着危险和颠覆性的力量。

格雷伯认为,游戏与官僚制对人的吸引力有相似之处。在我们的生活中,大多数的事物都模棱两可,而游戏让模糊性被一扫而空,人们会从中得到安全感。官僚制与此相似,它构造了一种规则的乌托邦想象,层层表格规章似乎可以将任意性降到最低,让人们感到只要依循规则就不会出任何意外和风险。

如果说“游戏”包含的是“共和主义式”的自由理解,即自由是生活在一个完全可预测的世界里,拒绝任意性的风险;反威权的“自由玩耍”则相反,它们强调创造性与即兴感的结合,同时也暗含颠覆的可能。对前者来说,官僚制的诱惑力便在于建构出规则的乌托邦,而人们对任意性的恐惧和厌恶,却更容易导致接受更制度化的权威形态。华中师范大学教授李钧鹏对此评价道:

官僚制让一切看起来那么井井有条,那么容易预测,那么合情合理。毕竟,社会结构最厉害的地方是它让我们每一个人忘了自己是能动者,忘了这个社会秩序正是由我们自己所创造的。官僚制让我们乐此不疲地“做游戏”,研究游戏规则,不惜头破血流以成为游戏的胜利者,却不给我们“玩”的机会,甚至让我们对“玩”心生恐惧。

正如马克思主义哲学家约翰·霍洛威所言,“资本主义不是某种外力加诸我们的东西。它之所以存在,是因为我们每天一睁眼就开始生产它,日日如此。如果哪天我们一觉醒来,集体决定生产别的什么东西,那资本主义将不复存在。”

在格雷伯看来,对整个系统的自由玩耍(free play)才是左翼政治的核心,即不把现有规则视为无可撼动的、唯一可行的结构,并承认在公共政治中个人创作的合法性与想象力的潜能。“五月风暴”中有一句这样的口号,“一切权力归于想象力”,左派视角的核心应该在于,这个世界并非自发形成的,它的存在缘于我们集体的生产创造,缘于我们要的是自由玩耍的能动者,而不是遵循规则的游戏玩家。它要求我们在面对官僚制时不断想象是否有新的情境,“唯有如此,才能确保你在做决定时摆脱习惯、习俗、法律或偏见的惯性——这些情境要靠你去创造。”

评论