王澍的新书《造房子》刚上市的那段时间,我不止一次在朋友圈里看到受过良好教育、有“知识分子”情怀的朋友和长辈掩卷感叹真乃好书也。就一本建筑师过去十多年的旧文合集而言,这本书不同寻常地吸引了许多建筑圈外普通读者的关注。

但这也并不令人感到讶异。自2012年成为中国内地首位获得普利兹克建筑奖(Pritzker Architecture Prize)的建筑师以来,王澍可以说是中国当代最受推崇的建筑师之一。他那深深扎根于中国本土美学意识的建筑语言独树一帜,既令怀恋在现代化进程中丢失的中国传统的国人为之一振,亦令拥抱差异和当地表达的国际建筑界眼前一亮。四年多以前普利兹克建筑奖的颁奖词是这样形容王澍的建筑作品的:

“王澍的建筑在拓展新鲜视野的同时与地方和记忆深刻共鸣。他的建筑能够唤起往昔,却又不直接使用历史元素。”

“我不相信这个世界上只有一个世界的存在,一定有不同的世界同时存在;我也不相信这个世界只有一种时间存在,应该有不同的时间同时存在,只有这样的世界才是有魅力的。”在《造房子》中读到这句话,心旌神摇——这是一个真正相信世界主义(cosmopolitanism)的人才会说的话。而在这样的世界观之下,王澍搭建出了立足于本土的、不取悦他人的建筑哲学。这样的愿景,很难不打动对文化身份认同有所反思的中国人。

通读全书很容易就能发现,园林是王澍构建本土建筑话语范式的原点。他对园林的推崇理所应当,毕竟任何一个对中国文化稍有了解的人都知道,园林是中国建筑文化之集大成。

“对中国文人而言,‘情趣’因施法自然而起,‘自然’显现着比人间社会更高的价值。人要以各种方式努力修习才可能接近‘自然’的要求,并因程度差别而分出‘人格’。园林作为文人直接参与的生活世界的建造,以某种哲学标准体现着中国人面对世界的态度。而文人在这里起的作用,不仅是参与,更在于批判。”

这种“园林就是一种独特世界观”的论调在王澍之前早已根深蒂固,并被理所当然地视作真理。在读到王澍的这段话时,我瞬间想到的是美国园林建筑大师佛莱彻·斯蒂里(Fletcher Steele,1885年-1971年)。斯蒂里于1934年春游历中国北方,在1946年波士顿景观设计学会的讲座中讲述了自己的所见所闻并于其后将讲座内容整理成《中国教了什么:天朝大国景观的观念与思想》(China Teaches: Ideas and Moods from Landscape of the Celestial Empire)。

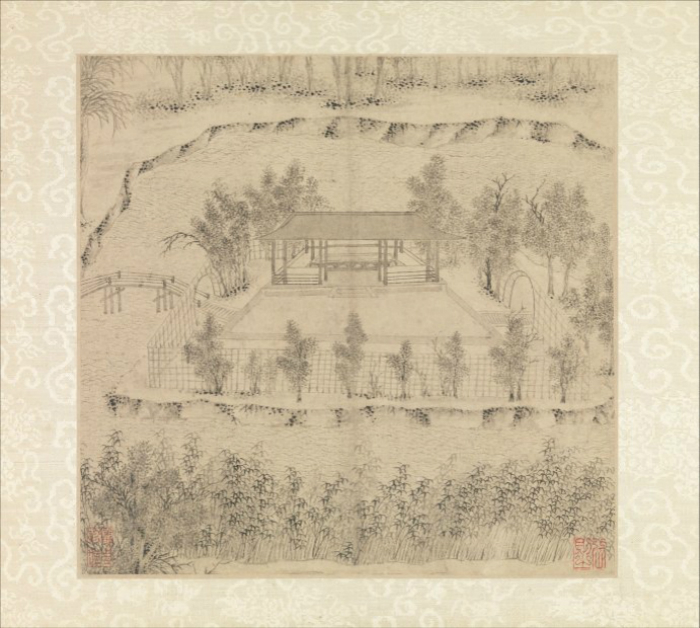

在文章脚注中,斯蒂里强调,写作此文的目的“不是为了书写中国,而是用中国为我宣传园林和园林设计的某些观念与思想作为补充说明”。无论是美国园林建筑师的立场还是中国当代建筑师的立场,斯蒂里和王澍的意图其实是一致的——借用园林来发展、阐释自己的哲学。所以王澍才会认为文徴明笔下的拙政园只是些竹篱茅舍,这和现实中的拙政园截然不同的画作是“对拙政园文雅的批判”。

然而艺术史学家柯律格(Craig Clunas)指出,“园林”和“中国人”、“中国文化”、“中国社会”这样的宏大概念一样绝非亘古不变的恒态之物。在深入研究明代造园艺术之后他发现,园林的书面和图像呈现甚至在1500年至1600年这短短的一百年间就经历了巨大变化。

在我们习以为常地从文人审美的角度打量园林时,这种由建筑学和艺术史学讲述的园林史忽略的是园林作为一种私人地产的经济和社会意义。在明代早期,文人在私家园林中种植果树、耕种稻田的情形比比皆是,并不会被视作难登大雅之堂。

就拿拙政园来说,在其500多年的历史中,园内亭台楼阁、景观布局随着主人的更迭而不断发生改变(在现存的32处景观中,只有4处景观名称符合文徴明在《王氏拙政园记》中的记录)。王澍没有意识到的是,文徴明描绘的,也许正是嘉靖十五年(1533年)拙政园的真实模样:遍植柑橘、桃树、林檎等果树的园圃占地20亩,几乎是拙政园的陆地面积的一半(当时拙政园的总面积为62亩,其中水塘占地约为其中的1/3)。因官场失意而还乡的御史王献臣打造的园林,更像是一片种满经济作物、能够带来丰厚经济收入的私人地产,而非当下我们熟知的文人精神的乌托邦。

园林是一种具有纯粹审美意义的范式——这一概念难以打破,柯律格所做的,就是忽略正统园林史,用一种看似简单幼稚的方式观看《王氏拙政园记》,提取其中隐含的1533年拙政园的农业经济学信息。他真正想要告诉我们的是,将真实的文化视作一种内在保持一致自洽的事物本质恰恰是对其真实性的背离。

当然,我并不想就园林的历史细节向王澍提出疑问,但对一位致力于构建本土建筑话语范式的建筑大师来说,一个更加值得思考的问题是,当西方开始反思将异国文化大而化之理解的欧洲中心主义时,我们是不是反而因为迫切找寻自己的话语权而反而落入了“他者”的窠臼、令文化概念沦为文化标签?

王澍说,在作为一个建筑师之前,他首先是个文人。这是他在书中反复强调的一点。建筑于他,是他的世界观的具象表征和物质出口,他希望自建筑开始重建文化自信与本土的价值判断。“文人”,或者更符合现代语境的“知识分子”,也是公众对这位特立独行的建筑师的认知——无论是他对商业地产的抗拒、对地方政府的不妥协还是工作室每年只接两个项目且从不参与设计比稿的原则,都是一身傲骨、坚持自我的文人形象的一再回响。

关于自己对中国当代建筑的理论贡献,王澍在书中是这样表述的:

“重估和重塑了山水画的观画之法,并把它引申为园林的观法,同时也是新建筑的构建之法;对自然形态的叙事与几何的讨论,不再把园林只看作一种形式系统;从自然材料和自然建造的角度重塑这种建筑学的基础观念和感觉。”

在了解到王澍的自我身份认同后,这段话就比较好理解了。中国园林对山水境界的追求,可谓文人建立理想世界的物质象征。东南大学建筑学院讲师、《明代江南园林研究》作者顾凯指出,明代后期以来,随着山水画理论和绘画方法的高度发展,山水画的原则和方法深入影响了园林的设计营造并成为造园宗旨。进入晚明,这种自觉性完全形成,董其昌的“盖公之园可画,而余家之画可园”标志着文人观念中园画相通、以画为园认识的自觉确认。

在《自然形态的叙事与几何》一文中,王澍就详述了倪瓒的《容膝斋图》、李唐的《万壑松风图》、范宽的《溪山行旅图》等山水画名作如何令他顿悟中国建筑的真谛。如此看来,这的确是一位当代文人在延续传统上做出的尝试。

然而文人和现代建筑师这两种身份是否是可以用追溯传统的方式完美调和的?无论是山水画还是园林代表的都是符合文化精英品味的文人审美,这只关乎本心,无所谓取悦他人。换言之,这一话语体系是精英阶层的“通关密码”,从一开始它就是将普通大众排除在外的。但现代建筑师要考虑、服务的对象却恰恰正是包括普通大众在内的所有人。鉴于王澍至今为止承接的绝大多数项目都是博物馆、校园等公共建筑,“服务人民”的目的甚至更为重要。

这也许正反映了王澍建筑的观念和实用性这两面的争议。王澍的支持者认为他做的是有态度、有想法的实验性建筑,而质疑者则对他的设计的实用程度表示怀疑。一位中国美术学院象山校区的学生曾向我抱怨校舍宛若迷宫般的设计,王澍曾在回答记者提问时表示学生上课不一定要在屋子里上,也可以去屋顶上,这位学生的反应则是“可是那还要屋子干嘛”。王澍的最新作品“富阳三馆”(富阳美术馆、博物馆、档案馆)在开放参观后也面临着一些质疑,有人指出反卷拱顶的屋顶设计容易导致积水问题。

当代文人审美的建筑理念固然美好,然而当使用者并不认同建筑师本人对建筑使用的期待时,使用者的真实感受应该被放在哪个位置?若是思考清楚了这个问题,文人和建筑师的身份焦虑才会迎刃而解。而在《造房子》中,王澍对此并没有直接回应(或者是不屑于回应?)。

王澍应该对这些问题有所察觉。所以他会在书中说明清园林在他眼里“趣味不高、样式老套,意义迟钝到几乎没有意义”、会感慨“过去20年的中国建筑学史中,‘园林’从一种被先锋建筑师厌倦的对象变成一种被过度借用的对象”。这里面,隐隐地有一种当先锋成为正统后固守阵地的警惕意味。与此同时,他也对自己带有地方性特色和传统文化印记的建筑被符号化为“国家主义的空洞象征”心存抗拒。

但无论愿意与否,这位备受国际建筑界追捧的建筑师在某种程度上来说已经被赋予了某种民族文化的宏大叙事期待(富阳三馆再次证明了地方政府通过王澍获取文化资本的野心)。他历年的作品已形成了一套稳定独特的视觉语言,令人一看即知,而在此之中,建筑师本人的意志压倒一切。

当然,没有人会质疑王澍之于中国当代建筑的意义之深远。同济大学建筑与城市规划学院李翔宁教授曾在接受媒体采访时说:“王澍的好处是一直执着于自己的风格,一直按照自己的路线来发展,这是中国建筑师中很少见的……王澍应该说不是高度的问题而是一个深度的问题。”正是这种对本源的执着,令王澍独具魅力。

王澍曾说过,这个时代让他有点无奈,“我在做的事情有点儿逆潮流而动,现在有点儿螳臂当车的感觉”。这是一位在坚持自我的道路上踽踽独行的建筑师的感叹之语。然而在这发现一个“不同的世界”的道路上,如何避免停滞或偏离、如何让中国建筑的过去与现在和解,或许是他需要一直思考的问题。

欢迎你来“界面文化”微信公号找我们。

(ID:BooksAndFun)

评论