界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

诞生于1986年的吉卜力动画电影《天空之城》在今年6月登上国内院线大屏幕,时隔37年,“拉普达”这座悬浮在云端的森林城市回到观众的视野。在追寻童年回忆之余,我们也不禁在今天重新思考吉卜力动画的重要主题之一——人类、自然与神灵的关系。在这个生态与气候灾难一再重演的年代,宫崎骏的作品因此拥有了持久的生命力和解释力。

将宫崎骏的电影解读为环保寓言虽然简单易懂,其内在的哲学却要复杂许多。可喜的是,已经有诸多学者提出了新的观点,为我们提供了更丰富的视角,近期引入国内的多物种民族志《森林如何思考》一书就是很好的例子。人类学者爱德华多·科恩(Eduardo Kohn)置身于厄瓜多尔的阿维拉,试图通过理解当地人与精灵、树、猴子等生灵的交流,颠覆“只有人类能够思考”的主张。

森林在宫崎骏的作品中同样重要,《风之谷》的森林是净化世界的自我牺牲者,《幽灵公主》的森林中那些发出“咔咔”声响的小木灵也在暗中保护着一方土壤。在宫崎骏眼中,森林意味着什么?穿过森林的意象,我们又能到达哪里?

森林指引我们重返大地

在《森林如何思考》的开篇,科恩记录了某次巴士旅行中的诡异经历:他们的巴士被山体滑坡困住,一块石头砸到了车顶,除他以外,竟没人觉得有任何问题。游客的冷漠与科恩感知到的危险之间的错位,让他产生了一种深刻的疏离和恐慌感。神奇的是,当科恩第二天拿着双筒望远镜走在河边观察唐纳雀时,随着转动调焦旋钮,在黑鸟的喙变得清晰的瞬间,这种分离感顿时消失了。

对于科恩来说,这次经历无疑是意味深长的。他发现,原来让自己发疯的只是脑海中的想法,而想法由语言象征思维构成,它们建立出虚构的世界,把科恩牢牢关在焦虑与孤独之中,这也是现代人类的病症,“不断增长的私人心灵以唯我论展开,导致了可怕的自我的内爆。”但当科恩沉浸于河岸丛林这片密集的生态系统中,他就被重置到一个超越人类世界的更大的世界里,从而恢复了理智。他由此意识到,人类不仅存在于这个世界,也同样属于这个世界(in and of the world)。

[加]爱德华多·科恩 著 毛竹 译

上海文艺出版社·新行思 / 艺文志eons 2023-4

在宫崎骏的电影中,森林就是世界的化身,森林的状态好坏则体现出人类“自我内爆”的程度。《幽灵公主》的故事发生在处于转型期的农业社会,这时的人类刚刚开始掠夺自然资源,远古森林仍然是丰饶、充满活力且危险的地带,山犬、野猪与猩猩的族群站在各自的立场上、试图保护森林不受侵害。在《天空之城》中,拉普达是一个离开了地面的末日森林,宁静而寂寥,只有身上布满青苔的机器人和鱼鸟们在此生活,树底下矗立着悲凉的巨大墓碑。受破坏最严重的是《风之谷》的森林,在人类盲目扩张的工业文明之下,它们已经变成“腐海”,任凭有毒的孢子植物侵蚀着城市。

如何引导观众离开孤独的人类逻辑,拥有科恩看到鸟喙般的重返大地的“聚焦时刻”,是宫崎骏电影的关键命题之一。有时,这样的时刻经由主角之口直接说出,更多时候,它们发生在细微的情节之中。

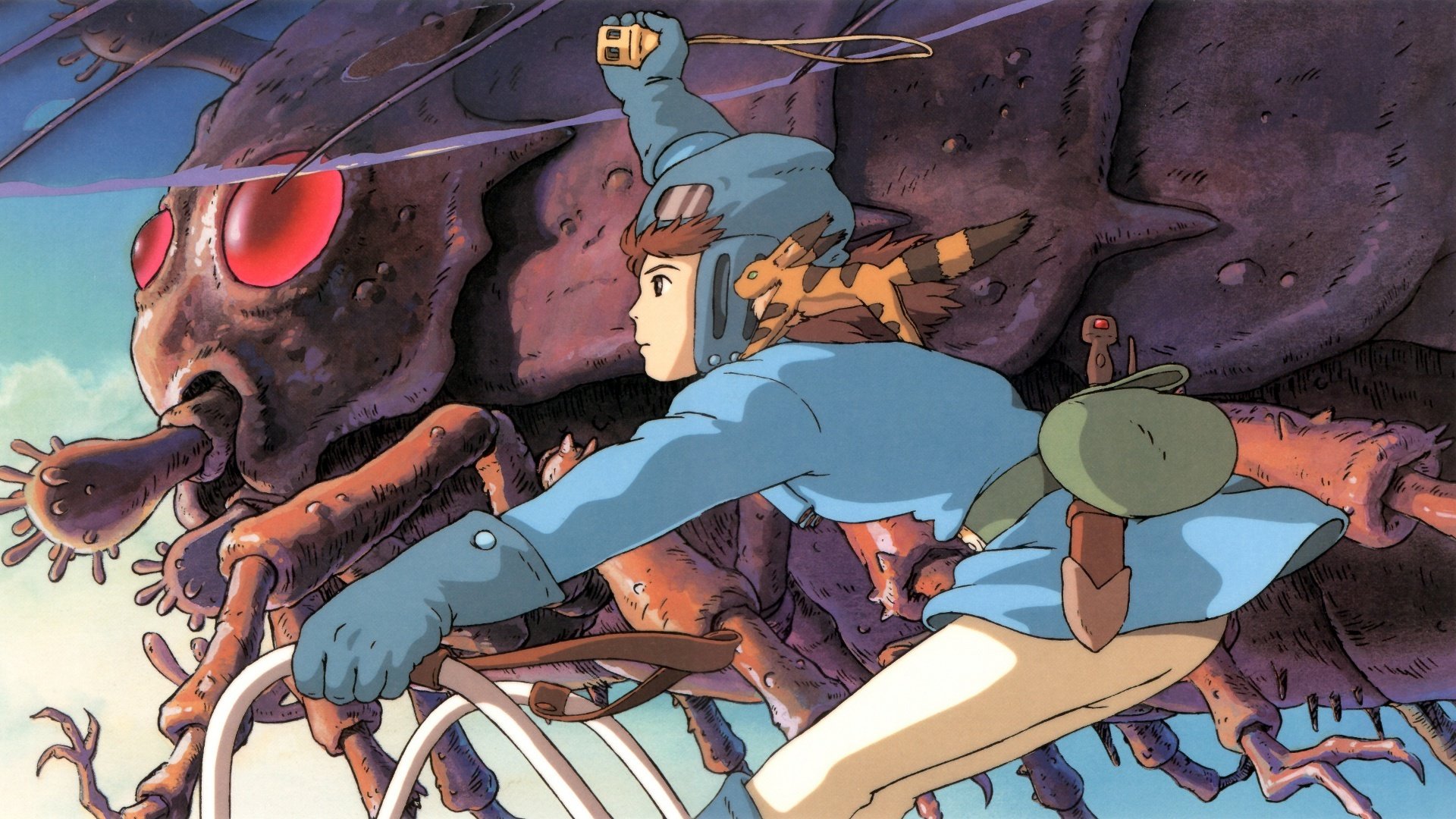

在《天空之城》的结尾,女主角希达说道:“不管你操控了多少可怜的机器人,只要离开土地,就没办法生存。”《风之谷》的女主角娜乌西卡就是依大地而生的女孩,她会根据自然环境的变化随时做出改变,也很擅长和其他物种交流。在安抚愤怒的飞虫时,娜乌西卡会挥舞虫笛并抛向天空,转而跳上滑翔翼把虫送走,一系列动作轻盈而流畅;赶着去救人时,娜乌西卡也会一边回头对不小心踩到的虫子说“对不起”,一边快速果断地向前行进。文学学者潘蜜拉·戈辛(Pamela Gossin)认为,这种在紧急关头也能轻松自如地控制自己的行为,本来是我们婴儿时的本能,却随着学习人类语言的过程而被逐渐忘却。早期人类如同幼儿,现代人则是成年人,宫崎骏试图以孩童之眼看待世界,正是希望借此对现代性本身提出批判。

为何非与森林交流不可

科恩在书中问道:我们现在迈出了自己的头脑,但是涉足了什么领域?如果称其为“万物有灵”的世界,一个森林也在思考的世界,这到底意味着什么?

在他看来,这个领域首先有着更大的真实,我们往往以为真实就是实际存在之物,比如森林里倒下的棕榈树,但是除此以外,还有一种真实指向了“习性、规律、模式、关系、未来的可能性和目的”,它使世界具有了潜在的可预测性。

所以,除了有意识的理性智能,“从经验中学习”也是一种智能,比如几代食蚁兽的鼻子越来越准确地适应蚁穴的形状,并不断进化和形成自我。这种预测并不是凭空发生的,它也要与其他“自我”互动——飞蚁要了解蝙蝠的习性才不会被蝙蝠吃掉,当地人也得转换视角,试图理解这种关联,才能捕获到大量的蚂蚁,我们因此进入有着诸多自我的生态系统中。而热带雨林以其无与伦比的物种多样性,以及错综复杂的共同进化,将这种活生生的思考放大到了非同寻常的地步。

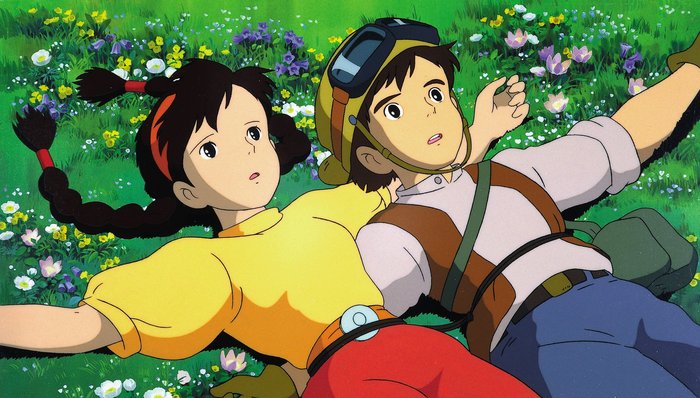

转换视角、尝试理解彼此(即使这相当困难),宫崎骏的电影也是这样做的。《动画的自然:宫崎骏生态哲学中的审美、伦理与移情》一文指出,宫崎骏是一个“格式塔转换”大师,就像在视错觉图像中的鸭子换个角度就变成兔子那样,宫崎骏经常用视角转换的方式让观众获得从未意识到的事实。《天空之城》的希达和巴鲁降落在拉普达,遇到的机器人突然抬起他们的飞行器,这一看似暴力的举动,其实是为了保护草坪上的鸟窝不被压坏,电影还特拉近了镜头,让观众不错过这个温柔的时刻。这也不禁使我们陷入沉思:拉普达既拥有强大的机器人,又有美丽的自然园林,或许技术本身并不邪恶,邪恶的是人类?又或许,科技的发展与环境保护可以并存?

最经典的“格式塔转换”发生在《风之谷》中。女主角娜乌西卡总能看到旁人看不到的东西,比如老爷爷摩挲着自己那双因为孢子剧毒长满肿瘤的双手,而在娜乌西卡眼中,这却是一双勤劳又美丽的手。人类以为污染的罪魁祸首是腐海,于是发动战争并妄图烧光腐海,这反而导致腐海中的王虫愤怒狂奔,在力衰而竭后化为巨大的孢子,使得腐海更加泛滥。只有娜乌西卡明白,灾难的始作俑者是人,而腐海是在保护世界,它把大地的毒素吸收到自己的身体里,再枯死化为细沙,流淌到地下形成空气洁净的蓝色森林,与地上世界形成了鲜明对比。

有趣的是,《森林如何思考》也讲述了相似的故事。科恩在狩猎营地扎寨准备睡觉时,当地人警告他一定要仰面朝上睡觉,这样美洲豹经过时才会认为人是能够回应其目光的自我,一个你(you),从而放过他;如果俯身睡觉,人在美洲豹眼中就是一团可供捕猎的死肉,一个它(it)。也就是说,只有回应彼此的思考,物种才能适应和存活,如果像俯身睡觉的人或者风之谷居民那样陷入人类逻辑,等待我们的便是“腐海烧不尽、春风吹又生”的同义反复,以及被毁灭的未来。

宫崎骏本人深受影响、并成为《风之谷》灵感来源的科幻小说《地球的漫长午后》就描绘了这样的未来。在小说中,地球早已不再旋转,一半处于永昼,另一半进入永夜,猜猜这时的物种之王是谁?不是人类也不是凶猛的美洲豹,而是植物,因为只有植物能适应太阳暴晒和高温,于是覆盖地球的变成了吞没一切的榕树,以及形状如同蜘蛛的天茱,它们长达几千米,可以在地球和月亮之间遨游。

[英] 布赖恩·W.奥尔迪斯 著 罗妍莉 译

人民文学出版社·八光分文化 2023-1

与此同时,为数不多的人类成为了地球的弃儿而非承袭者,他们的体型缩小到原来的一半,只能以平等的身份与昆虫相处。词汇量也在逐渐萎缩,人对事物的理解越来越肤浅,人曾引以为傲的智慧在这里顶多算是本能,真正拥有智能的变成了寄生在人身上的、名为魔菌的植物。就像书中所写:“思想不可多得,言语更是寥寥,”即使最聪明的首领,也只能时常发出“世事就是如此”的无奈感叹。

科恩曾经在书中呼吁,既然我们已经意识到西方对于全球南方的暴行是一种殖民,那么在面对其他物种时,我们为什么不能也将“思维去殖民化”,看到思维并不一定受到语言或象征的限制?不然,成为流民并被植物殖民的,就将会是我们。

尾声:电影如森林般生长

行文至此,我们不难发现宫崎骏在思考生态问题时的深度。正如科恩所说,我们的思想就像世界,因为我们属于世界,宫崎骏的电影不仅仅关于森林,它们本身就是盘根错节的森林,充满隐喻,可以从任意角度理解。这也是为什么宫崎骏十分厌烦被称为“环保主义者”,因为在他看来,以人类的宏观命运为目的的电影,就像是呆立肥硕的圆木,而电影应该是“一种活物,有健硕的根、坚固的树干和树枝”。在另一次采访中,他如此解释道:

电影不是来自于我的思想,而是存在于我之外,直到我用潜意识找到了它。这种媒介(电影)就像是远古时代的生命记忆,是类似于线粒体的东西。

从更为实际的意义上来说,目标单一的环保电影之所以站不住脚,也是因为生态难题不存在万全之策,让人类回归山林并不现实,持续砍伐和发展自身也无法长久。于是我们看到,宫崎骏电影的结局往往并不闭合,而是呈现出一种紊乱和悲观的状态。

在《天空之城》中,拉普达既没有被海盗和军队占领,也没能成为人类栖居的一方乐土,这片绿色之城最终消失在观众视野之中,仅仅留下了一个乌托邦的模糊可能性。《幽灵公主》的结局更为激烈,人与森林之神两败俱伤,即使山兽之神复活了,森林也无法回到原来的样貌。以主角阿席达卡的话语作结,便是“我回炼钢厂生活,珊留在森林生活,我们一起活下去”。而除了活下去,答案还可以是什么,或许连宫崎骏本人都无从知晓了。

参考资料:

《森林如何思考》[加]爱德华多·科恩(Eduardo Kohn)著 毛竹 译 上海文艺出版社·新行思 / 艺文志eons 2023-4

《地球的漫长午后》[英] 布赖恩·W.奥尔迪斯 著 罗妍莉 译 人民文学出版社·八光分文化 2023-1

文献翻译丨动画的自然:宫崎骏生态哲学中的审美、伦理与移情

https://mp.weixin.qq.com/s/oOcsSq2Ih2HKQTdhNIDGZw

“Miyazaki Hayao’s Animism and the Anthropocene”

评论