界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

美术史学家巫鸿时隔三年半再次回到中国,上周末在芝加哥大学北京中心与读者见面。

巫鸿2022年出版了《中国绘画:远古至唐》,正式开启其中国古代绘画史写作计划,该系列第二卷《中国绘画:五代至南宋》日前也已问世。目前他已着手撰写该系列的第三卷,“元明清是中国古代绘画或者传统绘画的最后一个,而且是最辉煌的一个时期,这一部分的材料最多,研究多且复杂,对我来说是一个很大的挑战。”

[美]巫鸿 著

世纪文景 | 上海人民出版社 2022-3

在《中国绘画:五代至南宋》出版之际,巫鸿与中央美术学院教授黄小峰围绕本书展开讨论。他分享并介绍了在中国古代绘画通史类作品汗牛充栋的情况下撰写一部新通史作品的背后考量。

“仕女画”或“美人画”这两个词进入宋代后都带有贬义色彩

在回答“为什么有写作中国古代绘画史这个计划”的问题时,巫鸿首先回忆了他的学术生涯原点——绘画在他心中一直占据学术研究的中心位置,这与他1972年在故宫博物馆参加工作、最先被分配到书画组密切相关。那段经历给他留下了深刻印象:他跟着徐邦达、刘久庵等老先生看画,旁观他们如何展开画轴观看、如何悬挂挂轴、如何重新装裱、如何修复《洛神赋图》《清明上河图》这样的传世名作,潜移默化间形成了何谓中国绘画的初步概念;他也曾作为保洁员在绘画馆里“站店”实践“大学生再教育”,一遍遍地擦拭小孩子吃完冰棍留在玻璃柜上的唇印手印。

那时的巫鸿有大把时间反复观看同一张画,如今回想起来,他认为当时自己虽然没有做什么“真正的研究”,但通过长时间观看形成的“感觉”对日后的学术生涯非常关键。在书画组工作一年半后,巫鸿主动要求调到金石组,开始接触汉代石刻。1980年,他前往哈佛大学攻读博士学位,博士论文和第一本专著研究的是武梁祠画像艺术,在研究的层次上依然与绘画发生互动。在他看来,自己的研究旨趣恰逢西方艺术史学界在上世纪八九十年代出现的“图像转向”——将绘画视作图像领域的一部分。

[美]巫鸿 著 柳扬 岑河 译

生活·读书·新知三联书店 2015-5

媒材是巫鸿关注的另一重点。无论是卷轴、册页、墙面还是罐子,绘画无法脱离载体独立存在,而媒材与图像的辩证关系亦深刻影响着中国古代绘画史的走向。受此理论影响,巫鸿撰写了《重屏》,仔细考察了屏风这一从周代持续至清代,并且传播到日本、西方的媒材。与此同时,巫鸿开始与国内学者合作从事考古美术研究,即用考古材料来研究美术史。

[美]巫鸿 著 文丹 译 黄小峰 校

世纪文景 | 上海人民出版社 2017-7

在研究中国绘画的过程中,巫鸿对一些具体的题目始终保持兴趣。一个是“山水”,山水画的来源和演变一直令巫鸿着迷。另一个是“女性题材绘画”,巫鸿特别强调,他不愿意用“仕女画”或“美人画”这两个传统术语,特别是进入宋代后,这两个词都带有贬义色彩,严重贬低了女性题材绘画的价值。

在《中国绘画中的“女性空间”》一书中,巫鸿梳理了古代女性主题绘画传承的过程,他指出,目前存世最古老的三张独幅绘画作品《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智图》均以女性为中心人物,足以说明我们不能简化女性主题绘画,或盲目接受北宋文人的观点,把女性题材置于山水和其他画科之下。除此之外,巫鸿还对清代宫廷绘画保有强烈兴趣,撰写过一系列文章。

[美]巫鸿 著

生活·读书·新知三联书店 2019-1

近年来,巫鸿开始关注“空间”的概念。他认为,美术史对视觉对象的分析长期以来围绕“图像”和“形式”这两个核心概念展开,而“空间”及与之有关的概念亦应当成为观察、描述和解释美术作品的一个框架。巫鸿的上述思考在《中国绘画》系列作品中悉数得以反映。

“有几分证据,说几分话”

黄小峰注意到,巫鸿在《中国绘画》中提出了令人耳目一新的中国古代绘画史写作框架:这一系列表面看是断代史,但融入了许多最前沿的学术成果,构成了一个通史的序列;与此同时,《中国绘画》也打破了传统中国绘画史惯常的以“名家名作品评”为中心展开的写作手法,注重阐释作品形成的语境,把单独画家纳入绘画发展的时代脉络之中。

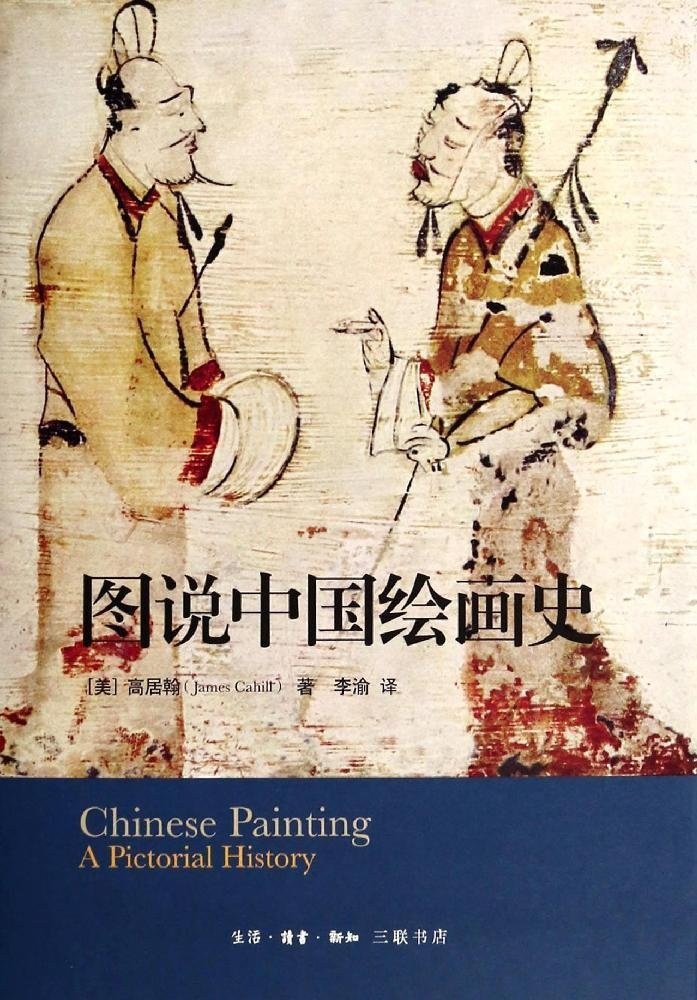

巫鸿表示,中国古代绘画史的相关作品汗牛充栋,西方学界也已有在通史写作方面颇有成就的学者,比如高居翰(James Cahill)。他的《图说中国绘画史》(Chinese Painting: A Pictorial History)不断再版,深受西方读者欢迎。在他看来,高居翰虽是一位深受西方理论影响的西方学者,但他接受的基础训练接近于中国传统的训练方式,且文笔上佳,以西方的通史写法形成了自己独到的写作方式,偏重写“大故事”,对考证着墨不多。另外,高居翰的写作题材非常多元,除了60年代的通史类作品以外,他还写断代史,并且在学术生涯后期将性别等社会学观点带入中国美术史研究。从高居翰的作品中,巫鸿也受益良多。

[美]高居翰 著 李渝 译

生活·读书·新知三联书店 2014-4

但巫鸿对于中国古代绘画史写作有自己的方法,他希望在《中国绘画:五代至南宋》中“有几分证据,说几分话”,把至今为止获得的材料合理地组织到书中。所谓材料,既包括得到大多数绘画史家接受的传世绘画作品和来源可考的早期摹本,也包括真伪和时代不存在问题的考古美术资料,它们可以作为有效补充和佐证传世卷轴画的实物证据。

巫鸿认为,美术史是一门人文科学,不能完全用主观的方法去研究和阐述。考古美术资料的优点在于,虽然它的创作者可能是无名画家,但它能够证明某种风格、构图或样式在某一特定时期的存在,这对美术史研究来说非常重要。“在(五代至南宋)这个阶段使用传统方法,列很多名字,然后放一些不太靠谱的材料,实际上不能给大家提供什么新的见解,而且这种写作已经很多了,我就不愿意写,我觉得有一些东西可以弥补。”

新的研究观念——比如媒材——也被融入了本书写作中。巫鸿认为,媒材对理解中国绘画不可或缺,“不谈(媒材),就进入不了绘画史。”他还力图在写作中突破严格的朝代史框架,改变传统绘画史的单线叙事。这一点在《中国绘画:五代至南宋》中特别重要,正如他在该书结语中所言:

“多元的局面贯穿了10世纪的大部分时间;宋代的统一虽然重建了华夏政治史的正统,但不论是北宋还是南宋都和周边的若干强大政权共存,包括10世纪初建立的辽和大理,以及11世纪和12世纪出现的西夏和金。这些政权的疆域往往包含了传统的汉文化地区。它们与宋紧密接壤,在文化艺术上与宋代保持着密切交流,包括艺术家和工匠的流动,以及绘画样式和风格的传播。”

[美]巫鸿 著

世纪文景 | 上海人民出版社 2023-6

巫鸿表示,中国古代绘画史的写作结构变化后势必会引出新的问题。从这个角度而言,他希望《中国绘画》成为一部抛砖引玉的作品,为今后的中国美术史研究者提供一个新的基础,继续深入这一领域的探索。

五代至宋绘画史的新现象

两位嘉宾还聊到了《中国绘画:五代至南宋》中介绍的三个绘画史新现象。

一个是绘画媒材的革新。纵观全球美术史,世界各地的绘画传统都经历了由建筑和装饰绘画到可携带单幅绘画的发展阶段,在中国,这一进程由“手卷”和“挂轴”完成。手卷最晚从汉代末期开始成为绘画媒介,挂轴(或“立轴”)则于10世纪前后开始普及。这一观看方式的变化带来了花鸟画等一系列的变革。到了南宋,绘画媒材又朝小型化的方向发展,团扇、册页、斗方类型的作品被大规模制作,带来了又一种新的视觉习惯。

北宋时期绘画的另一突出趋势是文人画(或士人画)主体性被有意识地建构出来,一些文人艺术理论的核心观念,比如对“意”和“诗画相通”的强调、对笔墨的重视,在士人阶层中逐渐深入人心,这个潮流的主动驱动者包括苏轼、米芾、李公麟等。对他们来说,王维是最重要的先驱。巫鸿指出,这种趋势的产生与宋代文人的社会地位有很大关系,“宋代从开国以来以文治国,我在书中强调,以文治国对绘画的影响的非常大,这个大环境在(文人绘画)话语和具体艺术创作两边都有显示。”但巫鸿在书中强调的是,以皇帝为主导的宫廷绘画审美实际上也吸收和推广了文人趣味,因此,士人文化对宋代绘画发展的重要性,需要被放在士人与宫廷和其他社会领域的持续互动中考量。

从北宋晚期到整个南宋时期,绘画中的“公众转向”引人瞩目,具体而言,一大批表现城镇乡里人物和风情的风俗画被创作出来。巫鸿在书中指出,造成这一现象的最重要原因,是宋代城市的蓬勃发展和市民通俗文艺的繁荣。其次,当时绘画市场的发展和对现实生活题材的需求也促进了风俗画的发展。据文献记载,当时的大城市中有固定的图画销售地点,也有擅长不同题材类别的职业画家,比如专画孩童的“杜孩儿”、善画宫殿的“赵楼台”等。再者,宫廷也在支持人物画的“公众转向”,无论是马远的《踏歌图》和《丝纶图》等主旨为赞颂南宋朝廷德政的绘画,或是由院画家创作的、专注于表现庶民生活诙谐细节的作品,都出现在了宫廷绘画的范畴之内。

巫鸿表示,关于宋画的“公众转向”,他从黄小峰对“端午扇”的研究中得到了诸多启发。宋代绘画中流传至今最大量的小型绘画是被裱成单页的圆形扇面,长期以来,研究者倾向于忽视这些扇面原本作为扇子装饰的创作意图,将它们孤立地分为“花鸟画”、“人物画”等来看待。但在宋代,扇画与端午节密切相关——皇帝在端午节赠扇给大臣被制度化,发展出了“端午扇”的特定称谓,赠扇的习俗在民间也甚为流行。黄小峰从这个角度研究宋代扇面,发现了许多扇面图像的原始意义。比如传世南宋扇面描绘的植物花卉大多具有医用价值,有消灾祈福的意味;“婴戏图”中的儿童常常穿着清凉或在洗澡,被有辟邪作用的植物环绕或与小动物嬉戏,同样也含有为儿童消灾祈福的寓意。

黄小峰的研究让巫鸿第一次意识到扇面这类小型绘画的“空间性”——它是被成批制作、广泛流通的商品,而且拥有者可以随身携带,用以彰显身份品味。“(黄小峰)的研究以及别的一些研究都给我重新看这些画(的灵感),”他说,“一下子进入了(画)的语境和功能,包括是谁制作的、为谁制作的,它的流通和商业价值等好多问题。绘画史感觉一下就活了。”

评论