作者:毛利小二郎 编辑:赵二把刀

在今年全民买买买的双11晚会上,周笔畅身着白色N.Paia套装外加黑色束胸独自出场演唱了自己的新歌《被中立拖累》。计划中搭档出场的水果姐Katy Perry因为希拉里败选而未能现身。

在此前的采访里,周笔畅说,水果姐是自己的偶像。但可能大多数人都已经不记得,当周笔畅2005年通过红遍中国的《超级女声》成为万千青年的偶像之时,Katy Perry还要到两年后,才能凭借自己上传YouTube的一曲《ur so gay》成名。

成名时间相近,但周笔畅和水果姐可谓是两个不同时代的娱乐工业产物。当中国人民刚刚体验到用手机短信来参与一场电视选秀的权力之时,大洋彼岸的国家,互联网已经开始把评委的权力全部交给用户,并成为娱乐工业里,歌手生产链的起点。

中国《超级女声》的火爆始于10年之前,但在囊括了中国最新潮玩法、艺人和歌手的双十一晚会上,出现的仍然是李宇春、周笔畅、邓紫棋这些电视选秀年代的歌手。反观国外,在youtube上成名的早已不止Katy Perry上,贾斯汀·比伯、泰勒·斯威夫特、鸟叔……

唯一的意外来自串场的彩虹合唱团,凭借社交媒体,他们在移动时代迅速走红,但他的走红更像是新时代的一次擦枪走火,一次意外。还要多久,我们才能拥有中国的水果姐?

是制定者,也是裁判员

原因和媒介变迁有很大关联。某种程度上,媒介的变化见证着音乐选秀的发展,而不同媒介在选秀的流行也写满了时代的烙印。

回顾音乐选秀的发展史,最先入场的是电视音乐选秀节目。

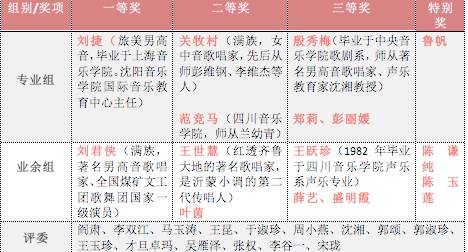

其鼻祖是1984年央视播出的全国青年歌手电视大奖赛(简称青歌赛)。这类电视选秀不分唱法,只分专业组和业余组,采取录播形式,以其专业性和权威性保持高收视率和关注度。让我们看看某一年的获奖名单:

这类电视选秀节目都有专业性强的高门槛。通过两点足以看出:评委主要由电视界和音乐界专业人士组成,都是享誉全国的歌唱家;参赛人员不是音乐学院的学生,就是师从名门。

作为一个成熟的媒介,电视台的平台优势不言而喻。音乐选秀节目基本都以此渠道为主要载体。

不过,让电视音乐选秀真正火起来的是湖南卫视《超级女声》的播出,该节目也是中国音乐选秀节目发展史上具有里程碑意义的节目。

《超级女声》开播于2004年,但火起来的是第二届2005年《超级女声》,这一届脱颖而出的李宇春、张靓颖、周笔畅等超女,现在仍然是中国歌坛最具实力的歌手。其模式是:全国歌手海选、现场比赛、评委点评、观众投票、节目优胜者与唱片公司签约,整个选秀过程全程跟踪直播。

彼时,《超级女声》打破了音乐选秀一些传统的规则,接受任何喜欢唱歌的女性或者女性组合。“个性化”的评委阵容、层层选拨淘汰晋级等都为其吸引了大量关注。

此后,各大电视台都开始扎堆跟风制作音乐选秀节目。

可以肯定,这6年时间,中国电视音乐选秀节目进入了发展的高潮。但是,也导致了节目同质化严重的后果。经历广电总局限娱令封杀后,只有几档节目在数十档同类节目的竞争中幸存下来,部分有音乐类选秀牌照的机构才能直接开播选秀节目。

只是,多年形成的选秀市场仍在,秀场成了“围城”,选秀明星想转型,普通人的明星梦仍在。

2011年,中国社交媒体空前火热,微博成为全社会的焦点,微信也开始登场亮相……彼时,用户掌握了更多的主动权,面对着过载的信息,注意力变成了最稀缺的资源。

这种碎片化触媒方式的变化要求电视音乐选秀节目要有更高的精彩度和观赏性。

版权引进模式在电视台慢慢流行起来。2012年,浙江卫视《中国好声音》开播,原版就是荷兰的《The Voice》。紧接着2013年1月,湖南卫视引入韩国的《我是歌手》模式。

其新颖的比赛模式、精良的制作水准、明星选手阵容,频频刷新收视纪录,让电视音乐选秀节目重塑后回到大众的面前。

数据显示,《中国好声音》第四季的话题的微博阅读量和讨论量分别是 112 亿和 762 万。社交媒体的加入,令电视音乐选秀节目越发重视用户的力量,营销层面也更重视基于口碑的病毒式裂变扩散模式。

但无论如何,电视台仍然在音乐选秀中占据主导位置。无论是80年代青歌赛,还是《超级女声》或者《中国好声音》,电视台就是一个“组织方”,是游戏规则的制定者,也是裁判员。

看不见的“罐头模式”

与之相反的另外一个潜台词,是垄断性比较强。渠道垄断在平台手里,标准也在他们手里。表现在:

一、平台在音乐选秀有极大话语权,导演、导师代表权威,传统的“罐头模式”。

比如导师打分选秀机制就很显眼:优中选优,不看脸只看声音、专业和人脉。导师在淘汰人选方面的话语权过重。

二、过往的电视音乐选秀节目,总有争议,被指有操纵、有黑幕等传闻。

其一,电视台音乐选秀本身不透明,会提前设置好内容确保电视节目的播出。

以《中国好声音》为例,栏目的环节设置和规则制定需要呈现出故事化框架:“导师盲选→导师抉择→导师对战→年度盛典”。在线性叙事中,每个阶段都需要提前安排悬念与矛盾冲突。

其二,真正走到电视台上的草根选手难免会有资本、人脉关系等因素的干预,目光挑剔的观众质疑“参赛者是选秀专业户、专业歌手”,“参赛者的故事是虚假的”。选秀除了看重声音优势,他们更在乎形象,是否具备偶像气质,以及能否成为可持续挖掘的明星。

三、选秀明星最后也被平台捆绑、劫持,甚至失去自由。

其实很多选秀明星最后都是电视台的“牺牲品”。譬如曾经“超女”热门曾轶可,即使唱功再差,却因收视考虑,让某些评委力挺她。可比赛一结束,曾轶可推出一张唱片后则再无声音。比如,曾经“华谊音乐一姐”、“超女”尚雯婕宣布退出华语乐坛。

选拔标准被提前安排,出线渠道一成不变,无疑阻碍了选秀歌手的规模化发展,甚至很多选秀明星也成为娱乐圈的“炮灰”,最终只能选择离开,另谋发展。

“话语权”易主

然而互联网正在改变一切。

无论是彩虹合唱团的《感觉身体被掏空》,还是庞麦郎的《我的滑板鞋》,很难想象这些歌以传统的电视选秀的方式走红。

然而微博、微信这样的社交网络却让他们最终红遍了中国——相比电视音乐选秀的平台垄断性,移动互联网时代,音乐选秀的话语权完全交给了用户和流量。

这也恰恰是移动互联网最大的魅力,去中介化---没有“主办方”概念。没有“潜规则”,也不需要讨好平台方的导师/导演,网络就是音乐的最大流传渠道和供应商。

换句话说,移动互联网时代,选秀的玩法变了:在拥有海量用户数的网络平台上,用户是唯一的评委,并形成一个巨大的“大众评审团”。他们所产生的点击量和点赞数将是歌手能否出线的标准。

不过彩虹合唱团、庞麦郎,乃至各个直播平台的喊麦,更像是一次新时代的擦枪走火,他们一方面生机勃勃,一方面又粗糙无比。你在背后看不到更细颗粒度的平台的运营和整理。

不是没有先行者,由算法而崛起的今日头条正在运营一档名为《中国新唱将》的互联网选秀节目。

和传统选秀不同,中国新唱将并没有具有决定权的导师,任何人都可以上传自己的作品,而算法则会帮助作品,找到他们的听众。

后海歌手杨子随手录的一首《鸿雁》看上去甚至有一些简陋,因为像素太低,他不得不把色调改成灰白。但只用了几天,他的音乐视频在今日头条上就有300多万的点击量。而此前,他每次的选秀都铩羽而归,在其他视频网站上上传的音乐点击,也低的可怜。

大数据和算法正在成为这种模式下的新导师。

某种程度上,这种算法推荐机制和全球最大的视频网站Youtube非常类似,而在Youtube上,贾斯汀·比伯被其经纪人斯科特发现,随后被亚瑟小子培养进入歌坛;泰勒·斯威夫特的《Blank Space》是全球点阅率突破10亿的音乐视频;韩国歌手朴载相(昵称鸟叔)的《江南style》全球观看次数突破26亿。

这种模式看起来在移动时代更有潜力:移动视频时代,视频具有流动、碎片化、海量的特点,必然存在长尾分发的问题,中心化分发不再适用,算法的精准分发让那些长尾小众的音乐作品变得更有价值。

当然,成立的前提在于,平台必须是极大的流量入口,且能够完成长尾的分发,此外还需要有极强的运营能力。从这个角度上来看,由算法而崛起,拥有6600万日活,并且做出了头条号生态的今日头条无疑是一个有力的竞争者。此外,微博、微信也有相当的机会。

当然,对于音乐行业来说,这些互联网公司都是外来的“野蛮人”,但创新往往来自行业之外。

或许中国的贾斯汀·比伯和鸟叔还在酝酿,可毫无疑问是,一个新时代正在到来,也许要不了多久,算法里走出来的水果姐就会站上中国的双十一晚会。

本文属原创,转载请注明

评论