由于电子媒介和网络媒介的强势崛起,话剧一度沦为了小姐的品味和丫鬟的命,但是,优质话剧的创新精神和品味气质却壮心不已。而国产电影随着市场化的助推,跑得快了就难免头重脚轻,趔趔趄趄,这可能是当下国产电影的真实写照。资本能够助推市场,但内功还有自己练。

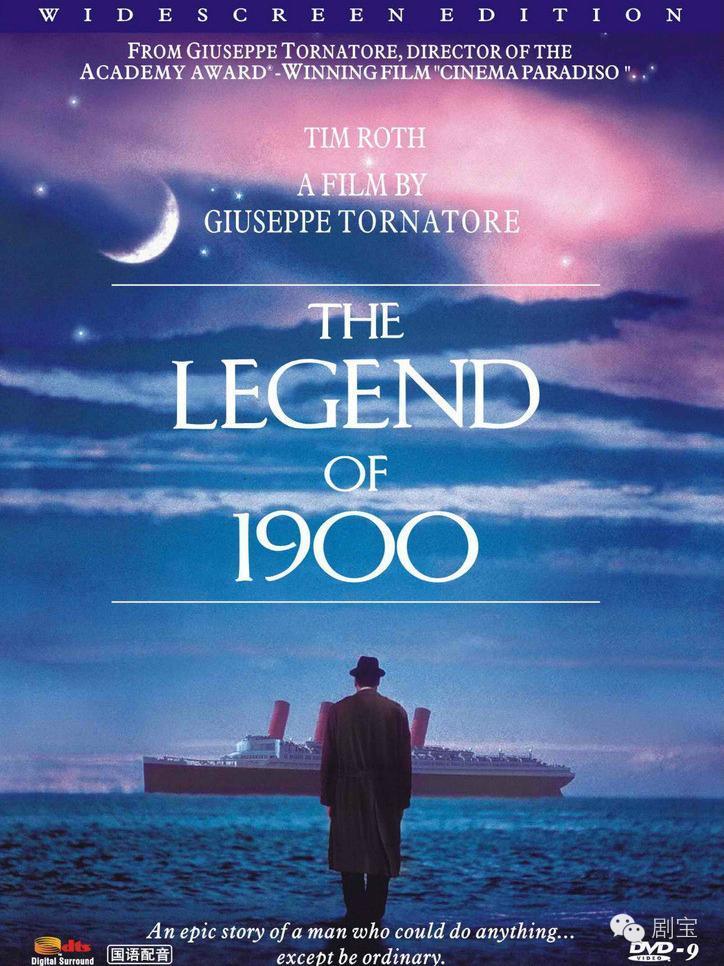

最近,开心麻花团队的又一部话剧改编电影《驴得水》火了,在与同期好莱坞电影的对抗夹击中脱颖而出,于是,关于流行话剧改编成电影的话题又成为了焦点现象。其实,话剧改编成电影的历史十分悠久,早在上世纪三十年代,根据曹禺先生的代表作《雷雨》《日出》改编的电影就风靡一时,近年来的《华丽上班族》《十二公民》《神探驾到》同样来源于话剧;国外根据话剧改编而成的电影不在少数,《总统杀局》《海上钢琴师》《欲望号列车》《乱》《蜘蛛巢城》等作品均享有盛誉。那么,话剧改编电影的得失何在?电影应该向话剧学点什么?却鲜有人静心揣摩思考。

一、话剧改编成电影具有天然的优势

一些经过市场反复检验的优秀话剧,具有改编成电影的诸多优势。其一、优质话剧积累的话剧迷就是电影市场的粉丝量,他们是电影市场潜在的稳定票房来源,在粉丝经济大行其道的今天,谁拥有粉丝谁定天下,粉丝效应本身就成了生产力的代名词,粉丝的非理性力量,对于一部电影的成败具有生杀予夺的大权,可以说,得粉丝者得天下,一点都不夸张,所以,稳定的粉丝受众量,吸引了电影投资方的目光,也算是对话剧IP的一种再次挖掘或吃干榨尽。

其二,优质话剧在故事内容、核心情节、人物形象塑造方面均比较成熟,这些都为电影前期创作节省了成本和时间。制片方可以在移花接木中为其所用,无需再邀请大牌编剧为其量身定做,更无需再令其高明为其市场把脉会诊,可以省去诸多麻烦事,等于别人十月怀胎生了孩子,他们可以直接抱过来培育抚养,一不留心没怎么费劲,就有人开始又叫爹来又叫妈,这等美事,嗅觉灵敏的制片人何乐而不为,存在弯道超车的良好机遇,应该是话剧改编电影走俏的另一隐情。

其三、优秀话剧在产业性方面经受了市场的检验,改编成电影后的投资和市场风险都比较小,很容易在借船出海中轻易摘取成功的果实。换句话说,该踩得雷区别人都踩过了,该趟的浑水别人都趟过了,该担的风险别人都担了,前人栽树后人乘凉的馅饼,偏偏就掉在了电影创作者的脑门上。就此而言,话剧改编电影,无论在文本内容的内因方面,还是在市场受众的外因方面,都具备良好的潜力条件,这可能是近期话剧改编电影的重要原因所在。

二、话剧改编成风反映了电影的窘态

《驴得水》话剧

话剧改编电影成风,甚至一窝蜂的扎堆去改变流行话剧,并非好现象,经过市场和观众检验的优质话剧,固然具有极强的文学性、现实性和观众缘,也能够补缺电影剧本荒的困境,起到为电影市场输血和供氧的作用。然而,太多的话剧改编电影,其实扮演了国产电影遮羞布的尴尬角色,一些电影创作者越是过度依赖话剧,越说明当下优质的电影剧本十分稀缺,好的文学剧本匮乏的事实成为了绕不开的话题,所以,躺在话剧上,去指望电影创作出现一派繁荣的景象,显然有点不切实际。就当下的国产电影而言,类似于《驴得水》这样的话剧电影,实际上等于给疲软的国产电影扶贫,如果我们长期躺在话剧上吃老本,那么,话剧改编电影越多,就等于我们自己养了一堆懒汉,守着火热的生活,不去思谋着发现生活和表现生活,只等着吃别人胡子上残留的剩饭,这样的做法不是饮鸩止渴,就是拾人牙慧,这是让人极度瞧不起的下作行为。

在国产电影原创极度匮乏,创新创优极度疲软的生态之下,我们不主张过度提倡改编流行话剧,很担心一旦改编话剧上瘾了,就会惯坏了一些人克隆、模仿和抄袭的臭毛病,久而久之,我们曾经唾弃的实利主义或实用主义的劣根性,就会死灰复燃,当一个艺术行当,都想着抄近路和走近道,谁琢磨着创新和超越,谁就是二傻子,谁怀有艺术理想和情怀,很容易被骂的狗血喷头,于是劣币驱逐良币就会蔚然成风。在国产电影转型的关键时期,过度的依赖话剧改编电影不值得提倡,很容易纵容电影创作者们的惰性思维,很容易让抄袭模仿的沉渣再度泛起,也很容易在表象繁荣中遮蔽电影的真实身段,一不小心,可能在繁而不荣的自我感觉良好中,再自我陶醉三年五载,这对中国电影的伤害绝不是皮肉之伤,而是伤筋动骨的大磨难。

三、国产电影不妨向话剧谦虚学习

由于电子媒介和网络媒介的强势崛起,话剧一度沦为了小姐的品味和丫鬟的命,但是,优质话剧的创新精神和品味气质却壮心不已。而国产电影的历史相对比较短暂,随着市场化的助推,跑得快了就难免头重脚轻或反复颠簸,这可能是当下国产电影的真实写照。为此,国产电影应放下自己的娇嗔架子,和老大哥或老大姐话剧好好学几招吃饭本领。

首先,应学习话剧人对生活发现、提炼和提升的能力,他们对剧作精雕细刻、反复推敲和精益求精的创作精神,值得影视艺术好好洗耳恭听,老本行艺术中形成的创作风骨,虔诚坚韧的艺术作风,对于拯救电影创作中的贪婪心、浮躁病和功利观,具有很好的启示和治疗作用。其次、电影人应学习话剧人敬畏文化创作,敬畏艺术行规,敬畏观众群体,视人民群众为衣食父母的创作和传播情怀。在话剧人眼里,谁不好好演戏,谁糊弄观众,谁就在砸祖宗和艺术赏赐的饭碗,有了这样的敬畏感,一般不敢轻易拿下三滥的玩意去欺骗观众,所以,自我突破就成了他们潜心修炼的永恒目标,贴着生活行走就成了他们的立身之本。倘若,我们的国产电影能视观众为衣食父母,不再脱离生活胡编乱造故事,不去拿低能弱智的一些电影去糊弄观众,撇开艺术质量高下不说,中国电影应该说百尺竿头更进一步了。

电影《海上钢琴师》海报

再次,电影人应该学习话剧人耐住寂寞、拒绝诱惑并潜心创作的名利观,应该学习他们可练内功、久久为功,为艺术坚守、牺牲和奉献的精神。我们的一些电影人,总是耐不住寂寞,在名利面前,轻易就对艺术克难的过程缴械投降,总是认为艺术的生产环节不重要,如何轻易搞定观众最重要,甚至为此不惜铤而走险,大搞票房造假和挖墙脚的勾当。一门艺术,当职业操守和敬业精神被踩在脚下之后,这门行当不仅变得没有了门槛,而且其房子里也已经穷得家徒四壁了,任何表象的繁荣,也只是雨后的彩虹而已,看上去很美,却难以长久矗立在艺术的殿堂中名垂千古。

作者: 薛晋文 责任编辑:卢誉菲

本文为“剧宝”原创文章,未经授权不得转载。

评论