弗兰兹·卡夫卡对性的恐惧,一直是许多历史学家和相关爱好者争论不已的谜团。最近,一名传记作家通过研究卡夫卡好友的日记,得出了对此问题的新解读。

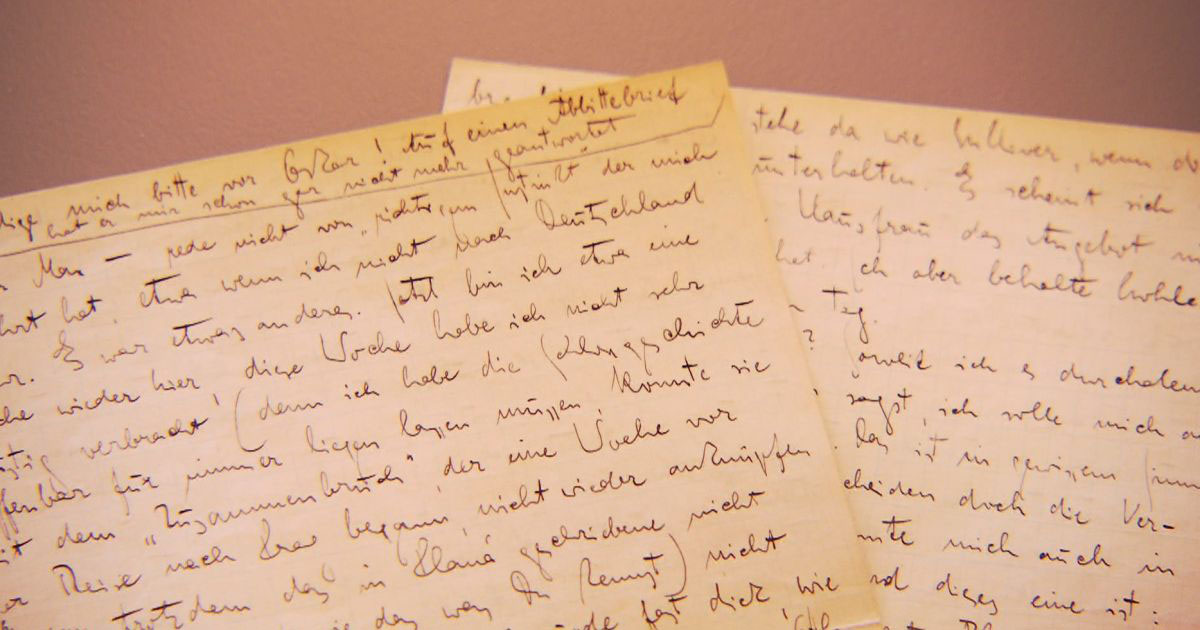

卡夫卡很讨女人喜欢,但他对肌肤之亲和性事的抵触一直以来使人们议论纷纷。有人说卡夫卡可能是一位无性恋者或是同性恋者。然而,卡夫卡房产的最终继承人、作家马克斯·布洛德(Max Brod)曾这样描述自己这位最亲密的朋友:“他被自己的性欲所折磨。”在1921年1月写给布洛德的一封信中,卡夫卡提到了他对性的恐惧:

“就像一个抵抗不住诱惑而游进海里的人,他高兴地随波逐流──‘现在你是一个男人了,你是一个了不起的游泳高手’──突然,不知为什么,他直起身子,只看到了天空和大海,波涛上是他小小的脑袋,一股极度的恐惧抓住了他,其他什么都不重要了,他必须回到岸边,就算把肺憋炸也要回去。我就是这样。”

但是研究卡夫卡的学者伊纳·施塔赫(Reiner Stach)则有一个新理论,他认为卡夫卡持有的看似矛盾的性观念其实和那时候大多数人一样,他们都对性病抱有恐惧,也不想要孩子。

施塔赫著有3卷本的卡夫卡传记作品。在为第三卷《卡夫卡:早年》搜集资料时,他找到了马克斯·布洛德写于1909-1911年间的日记,那时候的卡夫卡正是20多岁的年纪。在人们眼里,布洛德在性方面比卡夫卡积极得多,但施塔赫在这些日记中发现了他不为人知的一面:布洛德本人时常为性事可能带来的后果感到深深担心。

施塔赫说:“这很让我惊讶。布洛德是一个花花公子,他经常谈论自己心中的完美女人,以及“女人是男人的救星”这种理论,但是你读他的日记,你会发现他对这方面除了恐惧什么也没有,他害怕意外怀孕、梅毒和性病,几乎每一页都有。布洛德在这方面花的笔墨比其他内容都多。”

“卡夫卡是神经质而布洛德是健全人的说法已经过时了。我觉得布洛德只是能在云雨之欢时把一切都暂时抛在脑后,但是卡夫卡不能,因为他的大脑从未入睡。”

不过,施塔赫表示,对于20世纪初波西米亚的平民阶层来说,这种心理“完全正常”,相较于追求性快乐,那时候的人们更在乎性卫生。“我读过许多1900年代出版的关于性的书籍,这些书一般是给年轻男女看的,只提及性可能带来的风险,对于性是快乐源泉之一的事绝口不提。这与道德或宗教无关,仅仅是出于卫生和疾病上的考虑,但是联系到相关历史和心理背景──那时候男人和女人真的是相互隔离的……他们接受的教育方式完全不同。所以当青年男女第一次见面时,他们会既尴尬又害怕。”

施塔赫还读过关于卡夫卡的新闻报道、卡夫卡同学对他的回忆记录,以及卡夫卡同时代人对他的解读,最后,施塔赫在传记的最后一卷中写道,卡夫卡“不能将自己的性意识融入到自我形象之中,因为他认为性在物理层面和道德层面是不洁之物,所以他没有与女人亲近的能力,而女性时常诱惑他陷入这种不净之事──这种反感性和女人的综合症状是当时数百万中产阶层男人所共有的,他们从小所受的教育就是不能追求情欲之欢。”

施塔赫不理解,为什么这样一个与女人有过多次感情经历的作家会如此频繁地被贴上无性恋和同性恋的标签。“我不知道为什么会这样,卡夫卡有同性恋幻想,但其实每个人都有。他也许比我们更容易表现出自己的潜意识,这也是他成为一个伟大作家的原因。在他的作品中,我们可以看到同性恋、双性恋、性虐待、性受虐和窥阴癖幻想的影子,这对于卡夫卡这样的作家来说很常见。但你不能下结论说他就是这样的人。”

施塔赫认为这项新发现给卡夫卡的《城堡》带来了新生命。这部小说的手稿在卡夫卡死后的1926年出版,显而易见的是,最初卡夫卡是以第一人称书写的,但在写到第一个性场面时,卡夫卡又改成了第三人称。“他总是把性描述成一种自我疏离,好像你会在性关系中迷失自己似的,他发现这种感觉无法从他自己的视角加以描述,无法主观地写,所以他将视角从自己身上拉开了。”

对于卡夫卡矛盾的性观念,曾有许多人做出过许多解读,但从没有一个人指出说,卡夫卡的性观念仅仅是当时性教育体系的产物,大多数同龄人跟他一样。施塔赫说,部分原因是人们对卡夫卡的猜测和不着边际的解读太多了,许多这方面的研究者太执迷于类似布洛德家中发现的新手稿和信件资料,而忽视了一些已知的既有事实。“他们总是在找新材料,但是他们却忘了已经存在的大量材料──如果你能把每一块拼图拼好,那么我们就能得到许多答案。”

如今,想要对布洛德资产进行任何进一步的研究,都可能因法律问题而受阻。布洛德曾接收了数千张卡夫卡的手稿,并承诺在卡夫卡死后将其尽数烧掉,但他在1968年临终时将这些手稿留给了他的情人艾丝特·霍夫(Esther Hoffe)。霍夫的长女一直保存着这大约20000份资料,存放在特拉维夫的一间小公寓里,与其他各种杂物和一群猫咪为伴。这些珍贵手稿的命运让人感到既沮丧又好笑。以色列作家艾加·克莱特(Etgar Keret)曾写道:“如果你在纠结要不要烧掉你的东西,那么比起烧掉,第二好的选择就是把这些东西交给你的朋友,他再交给他的妻子,他妻子再交给女儿,女儿再一直把这些东西保存在一间养满猫咪的房间里,不是吗?”

今年8月,霍夫家族和以色列国家图书馆的一场法律纠纷得到解决,以色列国家图书馆最终赢得了这些手稿的所有权,因为布洛德似乎曾许诺要将手稿尽数捐献。不过以色列方面还尚未着手收回这些手稿,施塔赫预计将会从2017年年初开始进行收回工作。

施塔赫说,除了霍夫收藏的手稿,还有大约17封卡夫卡写给他最后一位情人多拉·戴芒特(Dora Diamant)的信和大约20本卡夫卡的笔记本,可能在1993年盖世太保搜查后遗落在了戴芒特的公寓里。“也许有人会在一处档案馆里找到它们,或许在波兰、克拉科夫,或是莫斯科。这些资料还有很多,所以我们还有希望。”

(翻译:张杭)

…………………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论